Madres y autismo en Cuba: historias de cuidado, lucha cotidiana y abandono estatal

Una madre lleva de la mano a su hija por el malecón de Cienfuegos. Foto: Raúl Medina Orama/Archivo.

Favio se cubre los ojos con las manos, como si el mundo necesitara un filtro para no resultarle abrumador. Cada ruido —el televisor, el freno de un auto, un timbre— lo sobresalta y, en ocasiones, estalla a llorar. Habla poco; se comunica con gestos, miradas o sonidos repetidos que solo su madre rápidamente logra interpretar.

Tiene 5 años y un trastorno del espectro autista nivel 2, según la clasificación clínica, lo que significa que necesita acompañamiento constante.

Por las mañanas, asiste a una guardería en Perú donde diseñaron las rutinas y actividades «para que él se sienta cómodo y seguro».

«Prefiero que salga de casa y esté allí. Intento que encuentre su voz y su espacio en un mundo que no siempre está preparado para entenderlo», me contó su madre, la peruana Inés M. Cárdenas Farfán. Mientras observaba cómo se relacionaban, comprendí la delicada intimidad de su mundo y la paciencia que requiere acompañarlo.

La mamá de Favio decidió lo que cree mejor para él, según lo que está a su alcance. «Visité varias guarderías y luego escogí el lugar que mejor me parecía para él; también definí el horario y, junto con las profesoras, acordamos qué talleres eran más adecuados… Fue un acierto», relata.

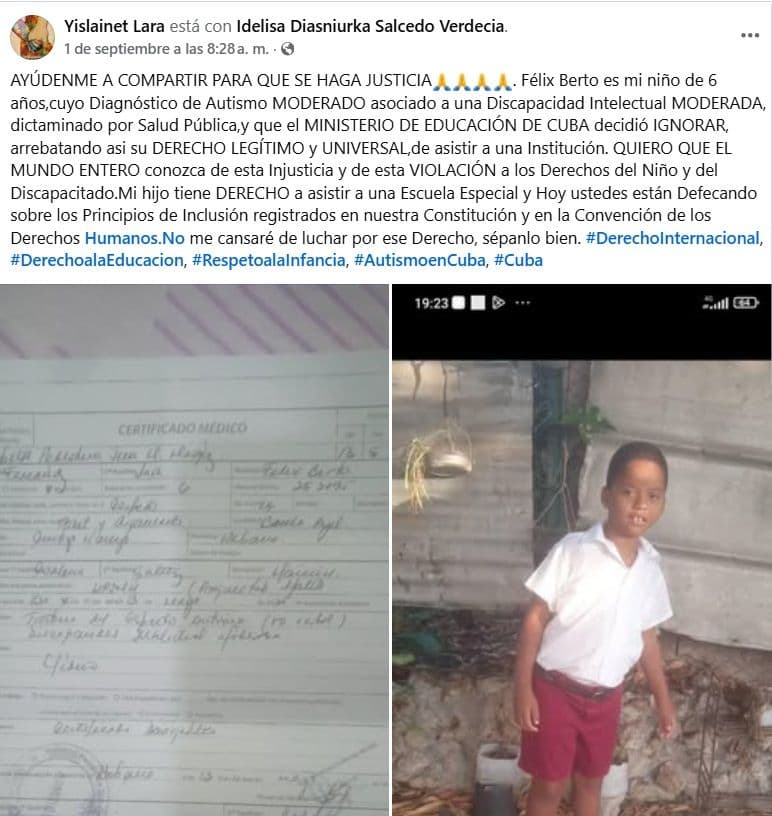

Esa libertad de elección contrasta con la realidad de varias familias cubanas. Yislainet Lara Apezteguia, madre de Félix Berto Fernández Lara (de 6 años), denunció a inicios de septiembre que el sistema educativo le cerró las puertas a su hijo. Félix tiene «autismo severo y discapacidad intelectual moderada», y su madre no puede elegir escuela, programa curricular ni maestras. La única alternativa que ofrece el sistema público —que se presenta como «inclusivo»— consiste en dejarlo en casa bajo supervisión del sistema comunitario de Salud, también en plena crisis.

«Al niño se le negó el acceso al sistema educativo, lo que constituye una clara violación de sus derechos fundamentales», declaró Yislainet, doctora en Estomatología. «El Ministerio de Educación le está arrebatando su derecho a estar en una institución escolar, con otros niños, con todo lo que implica eso para su desarrollo (…). Voy a seguir luchando por mi hijo», dijo en un video publicado en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

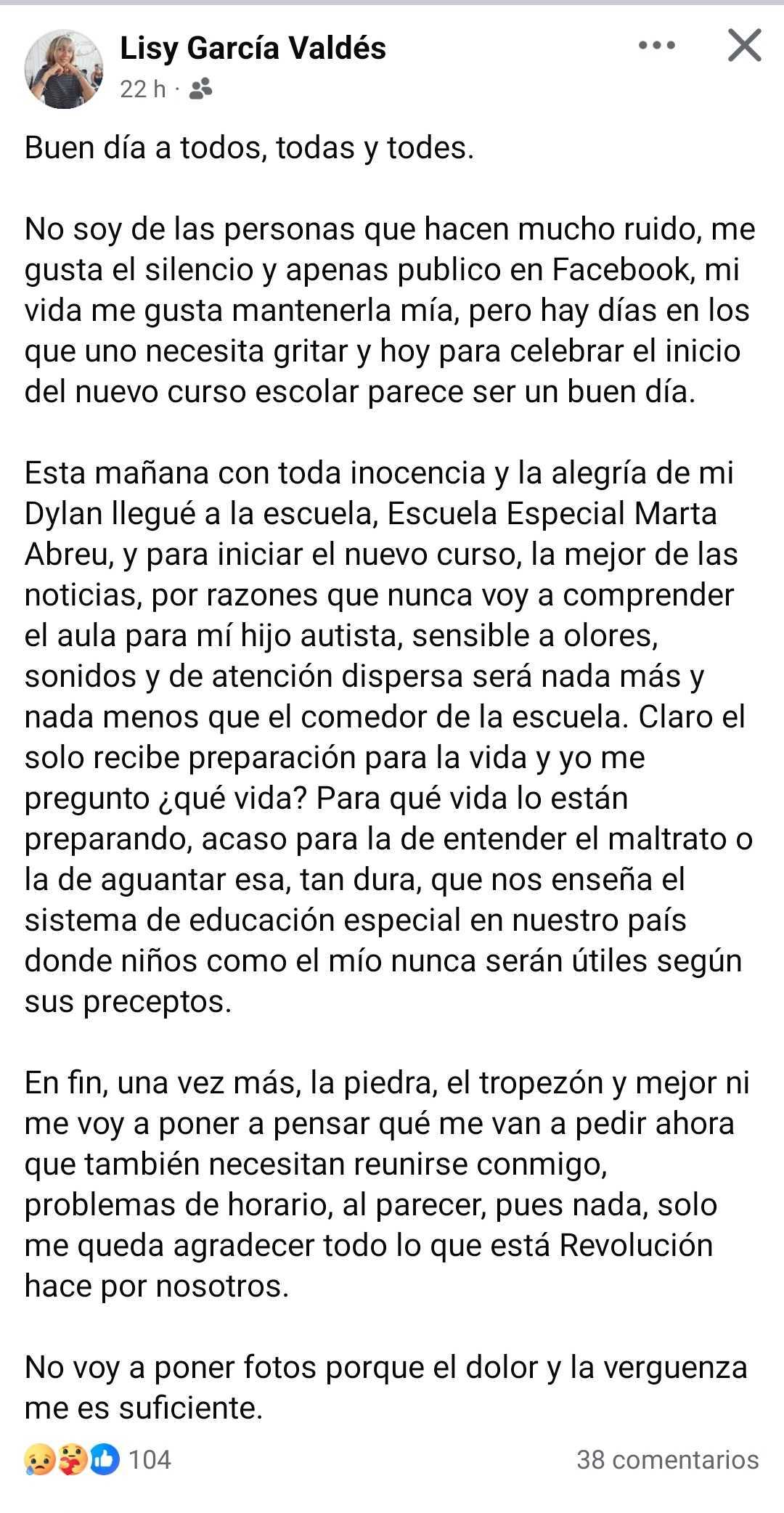

Casi al mismo tiempo, otra madre cubana, Lisy García Valdés, denunció que su hijo con autistimo —sensible a olores, sonidos y con atención dispersa— debía compartir su aula con el comedor escolar en la Escuela Especial «Marta Abreu», en Santa Clara. «Claro, él solo recibe preparación para la vida, y yo me pregunto, ¿qué vida? ¿Para qué vida lo están preparando? (…). No voy a poner fotos porque el dolor y la vergüenza me son suficientes», escribió en redes.

Captura de publicación en Facebook.

Tras estas publicaciones, elTOQUE recopiló testimonios de otras madres cubanas con hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) que narran cómo, pese a las carencias y el abandono estatal, se han convertido en el principal sostén y en la única red de apoyo para sus hijos.

Para el psiquiatra Arcel Espinosa, la atención al TEA requiere de un abordaje integral. «Debe ser multidisciplinario: del psiquiatra, neurólogo, pediatra, foniatra, logopeda, psicopedagogo, endocrino… transversaliza diversas especialidades, tanto médicas como no médicas, en dependencia de las necesidades específicas del infante». En un escenario de crisis como el cubano, esta recomendación tropieza con la escasez de profesionales y recursos, lo que reduce las posibilidades de brindar una atención coordinada y sostenida.

El especialista subraya que el acceso temprano a terapias marca la diferencia en el desarrollo de los niños con autismo. El concepto «neuroplasticidad», explica, es clave: la capacidad del cerebro para adaptarse, entrenarse y modificar conexiones neuronales es mayor en los primeros años de vida. «Las edades más neuroplásticas serían los primeros ocho años aproximadamente. El acceso temprano a las terapias permite un mayor desempeño y un avance más marcado, ya sea en el desarrollo del lenguaje, en la adquisición de conductas o en la inserción social», declaró a elTOQUE.

En el contexto clínico, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric Association (DSM-5-TR) y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-11), el trastorno del espectro autista (TEA) se clasifica en nivel 1, 2 o 3 de apoyo.

Sin embargo, a partir de los testimonios recogidos para este texto, observamos que en la isla se siguen usando términos como «autismo severo» o «autismo leve», una clasificación en desuso porque no refleja la variabilidad del apoyo requerido, según la DSM-5-TR.

Además, aunque en el contexto clínico y en las políticas públicas se mantiene el uso de TEA, a nivel internacional existe una tendencia —impulsada por la comunidad de personas con autismo y familiares, y respaldada por algunos especialistas— a hablar de «condición autista» en lugar de «trastorno». La preferencia por este término busca un reconocimiento de la neurodiversidad, que no niega los retos cotidianos pero reconoce también las capacidades y potencialidades de las personas con autismo. Este cambio de enfoque resulta clave para comprender mejor las experiencias de las familias y para situar sus demandas en el centro de las discusiones sociales y de políticas públicas.

Entre la casa y el desamparo: testimonios de madres cubanas

Liam vive en Trinidad y este mes cumplió 8 años. En el Hospital Provincial de Sancti Spíritus le diagnosticaron trastorno del espectro autista (nivel 1) cuando cumplió los 6 años.

«Puede comunicarse con cierta independencia, pero tiene dificultades sociales y conductuales. Los médicos me dijeron que con apoyo y constancia podría desarrollar ciertas habilidades, pero yo siento que no tengo las herramientas para ayudarlo como él necesita. Sí tiene mucho amor, de hecho, su conexión más fuerte es conmigo. Pero no tengo los recursos para ir a la cabecera provincial a tratarlo, qué más quisiera yo, y aquí me han dicho mil veces: “no hay condiciones”, “no hay especialistas”, “no hay nada”, la impotencia es grande. Nunca ha estado en un centro docente ni yo he podido trabajar afuera durante estos años», contó en una llamada a través de WhatsApp su madre, quien pidió conservar el anonimato.

En Holguín, Milagros García ha dedicado más de dos décadas al cuidado de su nieto, «diagnosticado con autismo severo». «En un inicio, los médicos dijeron que tenía retraso mental severo, en Cuba no se hablaba mucho de esa condición, hasta hace muy poco», señala.

Hasta los 5 años asistió a un círculo infantil, pero al terminar esa etapa lo declararon «no educable, por su hipercinesia orgánica [aumento excesivo de la actividad motora, manifestado como movimientos involuntarios y de gran magnitud]». La alternativa fue que asistiera a una Escuela Especial. Allí permaneció poco. «Una tarde, cuando fuimos a recogerlo, lo encontramos lleno de mordidas hechas por otro niño. Podrás imaginar la reacción nuestra», dice Milagros.

«La madre lo sacó de allí; luego la convencí de que volver podría ayudarlo, pero no había condiciones. Lo ponían en un local como una celda, reja en la puerta, sin un balance, ningún tipo de entretenimiento. Determinamos no llevarlo más».

Hoy, a sus 22 años, su nieto depende de medicamentos como la olanzapina y la levomepromazina, cada vez más difíciles de encontrar: «llegamos a pagar 7 000 CUP por 20 tabletas».

A pesar del agotamiento físico —Milagros tiene 70 años—, no concibe dejar de acompañarlo y me reitera en varias ocasiones durante nuestra conversación por Messenger su temor por cómo pueda estar en el futuro: «mi nieto quedará a merced de Dios y el destino cuando faltemos sus padres y yo. Es triste, muy triste».

Milagros García junto a su nieto. Foto: Cortesía.

La experiencia de Milagros revela también la persistencia en Cuba de diagnósticos y categorías ya superados. El término «retraso mental severo» está en desuso y resulta estigmatizante; la terminología aceptada hoy es «discapacidad intelectual» (leve, moderada, severa o profunda). Asimismo, es importante subrayar que todos los niños son educables, aunque necesiten distintos niveles de apoyo, y que declararlos «no educables» constituye una negación de sus derechos más básicos, según advierte el doctor Arcel Espinosa.

elTOQUE también se comunicó con otras cuatro madres de niños con TEA, quienes aceptaron compartir sus testimonios bajo condición de anonimato. Dos de ellas tienen hijos diagnosticados con un nivel leve del espectro y actualmente asisten a «escuelas especiales», aunque con grandes limitaciones en recursos y personal especializado. No obstante, dicen estar «agradecidas por la atención». Una de estas familias reside en La Habana y la otra en Cienfuegos, ambas en las cabeceras provinciales.

Las otras dos madres (de Santiago de Cuba y Cienfuegos) con hijos diagnosticados en un nivel severo, contaron que sus hijos no reciben atención fuera del hogar por parte de Salud o Educación.

De estos casos, uno de los más críticos, es el de la familia de una zona rural de Cumanayagua, en Cienfuegos. Allí, el niño con diagnóstico severo nunca ha podido asistir a la escuela ni a un centro especializado. Su madre relató que a menudo presenta episodios de agresividad y no dispone de los medicamentos necesarios. «No tenemos a dónde llevarlo ni cómo ayudarlo», confesó.

El psiquiatra Arcel Espinosa señala que «tener docentes preparados para reconocer conductas del espectro autista y acompañarlas es fundamental; de lo contrario, se generan estigmas y se promueve el aislamiento. Las carencias en la formación de los maestros se podrían traducir en prácticas de exclusión, como sugerir la reubicación del niño en escuelas especiales sin tener una evaluación multifactorial que respalde la decisión».

El reto no es solo clínico, sino también estructural: garantizar entornos que sostengan la estimulación temprana y la inclusión escolar en medio de una crisis que limita los recursos básicos para el cuidado.

Marta Elena Pérez León, una psicopedagoga con más de tres décadas de experiencia en los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO) de Cuba y máster en Educación, declaró a elTOQUE que durante gran parte de su carrera trabajó con equipos multidisciplinarios «de gran calidad profesional», integrados por psicólogos, logopedas, psiquiatras infantiles y pediatras, lo que permitía ofrecer una atención más integral a los menores y a sus familias.

A pesar de que ella está retirada y reside actualmente en Florida, señala: «hoy la realidad es otra. Muchos de esos equipos ya no están completos: unos especialistas emigraron, otros se jubilaron y sus plazas nunca se cubrieron. También se han cerrado locales y la atención se ha reducido drásticamente».

Ante esa situación, Marta Elena, de 68 años, decidió continuar atendiendo, en su casa en Cienfuegos, algunos de los casos que ya acompañaba. Insiste en que la desprotección actual no se limita a los niños con autismo, sino que afecta a todos los menores que requieren atención especial y a sus familias. «La carga emocional es muy fuerte. Se sienten desamparados porque el sistema que antes ofrecía cierta contención ya no responde. No tienen a dónde acudir», concluye.

Inés me puso en contacto con la peruana María Huamán, terapeuta ocupacional, que ayuda a su hijo Favio en su desarrollo.

En conversación con elTOQUE, Huamán subraya que «cada niño con una condición autista es un caso único, con singularidades muy específicas» y destaca «una tendencia creciente a apoyarse en terapias diversas que potencian el bienestar y la autonomía de los niños: desde la terapia ocupacional y del lenguaje hasta la musicoterapia (como forma complementaria) o el acompañamiento psicológico especializado». «A ello se suma otro aspecto: cuidar la nutrición como base del desarrollo integral y, al mismo tiempo, evitar la automedicación y el uso de fármacos como principal vía de tratamiento. El acompañamiento respetuoso y constante, no las pastillas, es lo que realmente abre posibilidades», considera, según su experiencia.

Las guías científicas, por su parte, priorizan intervenciones conductuales y educativas intensivas para apoyar la comunicación, las habilidades sociales y la reducción de conductas desadaptativas; y consideran la nutrición únicamente como un apoyo complementario.

En cuanto a las terapias, los especialistas entrevistados recomiendan enfoques como el Applied Behavior Analysis (ABA o Análisis de la Conducta Aplicado), las intervenciones naturalistas, la terapia de lenguaje y la terapia ocupacional.

Respecto a los fármacos, la literatura científica indica que el abordaje primario debe ser psicoeducativo y conductual, y que los medicamentos son secundarios y solo se prescriben en casos necesarios y bajo supervisión médica.

Es importante precisar que los fármacos no tratan el autismo en sí —pues el Trastorno del Espectro Autista no es una enfermedad—, sino algunas conductas o manifestaciones que pueden presentarse en ciertas personas, como irritabilidad, agresividad o hiperactividad. En otros casos, los medicamentos se indican para atender comorbilidades que con frecuencia se asocian al TEA (epilepsia, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), dispraxia, discapacidad intelectual, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, dificultades del lenguaje, trastornos de la alimentación o trastornos motores, entre otros).

Lo que Cuba firma y lo que vive su gente

En la 67ª Asamblea Mundial de la Salud (mayo, 2014) se adoptó la Resolución «Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista», que contó con el apoyo de más de 60 países; entre ellos, Cuba.

En la resolución se insta a la OMS a colaborar con los Estados Miembros y organismos asociados en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar el TEA y otros problemas del desarrollo.

Otros documentos internacionales que ha respaldado el Estado cubano son:

- Declaración Universal de Derechos Humanos.

- Convención sobre los Derechos del Niño.

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

- Resolución 62/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se declaró el 2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

- Resolución 67/82 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; referente a la atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro autístico, los trastornos del desarrollo (TD) y las discapacidades asociadas.

En abril de 2025, la prensa estatal también publicó que en Cuba la prevalencia del Autismo es de 0.4 por cada 10 000, muy por debajo de las tasas en el mundo que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 1 por cada 160 niños/as. Sin embargo, los datos oficiales no pueden ser contrastados por organismos ni expertos internacionales, y pueden deberse a un subdiagnóstico por el mismo estado deplorable del sistema.

En la isla, la atención a los menores con TEA se articula entre el Ministerio de Salud Pública (Minsap) y el Ministerio de Educación (Mined), con el apoyo de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y otras entidades de Naciones Unidas.

Existe un sistema de «Escuelas especiales» «dedicadas a proporcionar educación y apoyo a estudiantes con discapacidad que requieren atención y adaptaciones curriculares permanentes e intensivas», según el Mined. Dentro de ese sistema, solo hay algunos centros a lo largo del país que atienden el espectro de autismo, localizados en Santiago de Cuba, Holguín, Cienfuegos, Camagüey, Villa Clara, Matanzas y más recientemente en Guantánamo, según reportes de la prensa estatal. En La Habana, también existe la «Escuela especial Dora Alonso», ubicada en la ciudad escolar Libertad.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de otra madre cubana de una niña con autismo, recogido por Diario de Cuba en febrero de 2025, «(…) en Villa Clara, no hay personal dedicado a la terapia ocupacional directa con los pequeños, no existe siquiera un local habilitado adecuadamente para ello. Todo el contacto con la familia y el niño se realiza en la consulta de psiquiatría, a la cual asisten muchas personas, originando esperas prolongadas que resultan muy estresantes tanto para los niños como para sus padres», precisó.

En medio de la crisis en los sistemas de Salud y Educación en el país, con déficit de profesionales, precaria infraestructura y escasez de recursos y medicinas, las personas más vulnerables quedan más expuestas al abandono institucional, atrapadas en una rutina de carencias que limita sus derechos más básicos y condiciona cualquier posibilidad de desarrollo.

Un artículo publicado en 2013 por la oficialista Revista Cubana de Medicina General Integral, a partir de un estudio en La Habana, concluyó: «a pesar de que los principales problemas de salud de nuestros niños y adolescentes constituyen, en el primer nivel de atención, programas priorizados, sobre todo los que a salud mental infanto-juvenil se refieren, la mayoría de los especialistas exhibió dificultades en el tratamiento integral de estos pacientes, persistiendo el espectro autista como un desorden habitualmente mal explorado y tardíamente diagnosticado, cuya evaluación adolece, en ocasiones, de elementos de obligatoria indagación y conocimiento, lo que afecta el adecuado seguimiento de los menores y su calidad de vida».

La mayoría de las madres entrevistadas sostienen solas lo que el Estado no garantiza. Mientras los discursos oficiales hablan de inclusión, la vida cotidiana de estas familias sigue marcada por el abandono y la incertidumbre.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *