Cada bloque del parque presta atención cuando Arian Rendueles se impulsa sobre su patineta, asciende sin esfuerzo por una de las rampas, llega casi a tocar el típico cráneo del artista urbano Myl, pintado en la pared del fondo, y desciende con el impulso necesario para doblar el recodo y avanzar por el pasillo largo que termina en la entrada del cuarto de Kaya.

El skatepark de Ciudad Escolar Libertad, en Marianao, no es un sitio hermético, más bien está abierto por todas partes. Aun así, el sonido de las ruedas contra el suelo crea eco y se esparce por todo el lugar. Todo parece estar conectado por un sistema nervioso de concreto y cabillas. Las paredes de la planta baja vibran. Vibran los cráneos, los gorilas, los enmascarados, los seres amorfos y el resto de personajes de los grafitis y murales de Myl, Leandro «Sam33», Fabián «SuperMalo», Yulier P, entre otros artistas. Vibra el cartel, plasmado sobre uno de los muros, que reza: «Aquí estuvo el arte cubano».

Arian brinca y se trepa con su patineta en el murito colocado en mitad del pasillo para practicar los saltos. El sistema nervioso del parque vuelve a activarse y vibra cada rincón de lo que, en años cercanos a la conversión del Cuartel Columbia en Ciudad Escolar Libertad, en La Habana, fue un gimnasio de dos pisos y áreas al aire libre, con canchas de voleibol, básquet, zona de gimnasia, duchas, piscina, entre otras instalaciones. Pero después, por una de esas decisiones que se toman sin razón o con razones diluidas en el tiempo, no lo fue más. No fue nada más. Entonces las paredes se humedecieron y tomaron, en sus bases, el tinte negruzco del moho; el suelo se cuarteó; crecieron yerbas por todas partes; el techo triangular, que coronaba el recinto, se desbarató, dejando solo sus pilares metálicos cada vez más oxidados; y la piscina, en épocas de lluvia, se llenó de un agua que luego se evaporó en tiempos de sequía, después volvió a caer y volvió a secarse y fue creando, en el fondo, un fango verdoso como de pantano.

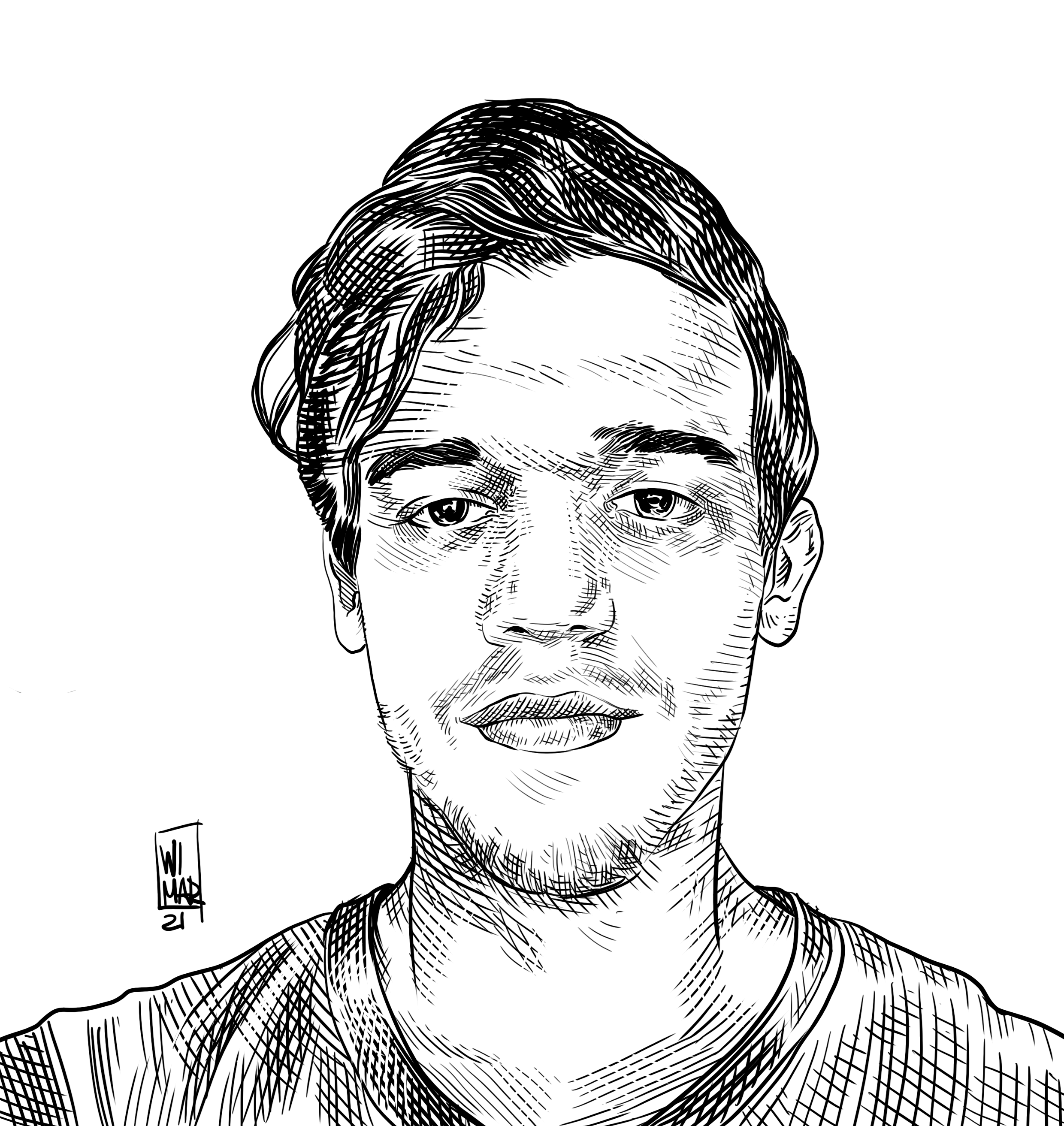

Arian Rendueles. Foto: elTOQUE

Convertido en una postal perfecta del abandono, el gimnasio tuvo que aceptar ser utilizado como baño, como espacio gratis para el sexo clandestino y como puesto de observación para masturbadores compulsivos que acechaban a las personas ―muchas veces menores de edad― que pasaban caminando cerca o hacían ejercicios en el área verde del frente.

Ahora, vibra con más fuerza en el momento que Arian traspasa la entrada del cuarto de Kaya, va hasta el fondo y rueda por una de las rampas. Hay una en cada rincón. Las paredes están repletas de obras hechas por artistas tanto cubanos como extranjeros. En una columna, el dibujo de un ángel con pelo afro acompaña el texto: «R. I. P. Kaya». En la que viene siendo la pared principal, un mural enorme muestra el rostro de Kaya sobre un fondo rojo. Kaya fue un joven estadounidense que, en 2009, con 15 años, convenció a su padre de hacer un viaje a Cuba y donar equipamiento a los skaters de la isla. De ese viaje nació el proyecto Amigo Skate Cuba, que, a día de hoy, todavía dona muchas de las tablas y demás equipos que usan los patinadores cubanos.

A la izquierda del mural con su rostro hay otro, hecho por el artista canadiense-peruano Chris Dyer. Este, con colores vivísimos, muestra a un joven de cabellos largos y ensortijados que avanza sobre una patineta dejando llamas tras de sí. En la parte superior derecha tiene escrito el nombre de Kaya; del pecho le sale un gusano colorido de rostro sonriente, como si el alma se le saliera del cuerpo para seguir repartiendo alegría; y en la frente, un círculo luminoso parece querer llenarlo todo de luz. En ese círculo, mezclada con la pintura, hay una parte de las cenizas de Kaya, que falleció en 2017, con 23 años.

El skatepark guarda parte del alma de Kaya, ahí y en los rincones en los que su padre esparció otra parte de sus cenizas. Quizá el parque contagia con su espíritu a quienes ruedan por el cuarto, como Arian, que ahora aprovecha el impulso de la rampa. Vuelve a salir al pasillo y continúa rodando, escalando algunas de las rampas que él mismo ha ayudado a construir.

Mural con las cenizas de Kaya. Foto: elTOQUE

Al terminar, Arian se reúne con otros skaters que patinan y descansan a ratos. Sin el aire melancólico que hubiera aportado una «última» mirada al edificio abandonado que ellos han convertido en zona de esparcimiento, de práctica deportiva y en galería de arte urbano, dice: «Es una lástima que, posiblemente, no pueda traer a mis hijos en el futuro para enseñarles dónde pasé buena parte de mi juventud».

¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!… oyeron los skaters hace unas semanas cuando llegaron y se encontraron con unos pocos obreros destruyendo a mazazos su más reciente aporte al parque: las rampas que, tras retirar todo el fondo pantanoso, habían construido en la piscina. La advertencia que les hicieron fue clara: «Esto es del Estado y hay un proyecto de inversión aquí. Cuando terminemos aquí abajo [en la piscina], vamos para arriba [al resto del skatepark]».

Recuerdos de una transformación

Mientras Arian rueda de un lado a otro, las paredes bien pudieran recordar la primera vez que lo vieron llegar. El skatepark aún «en pañales», con solo unas pocas rampas construidas, pero repleto a las once de la mañana, con quién sabe cuánta gente acariciándole el suelo con sus ruedas, saltando, haciendo girar sus tablas en el aire, trepándose por aquí y por allá… Y él, un patinador novato, deslumbrado ante todos los trucos que podía llegar a aprender en este lugar.

Es 2017, tiene 15 años y lo trajeron en una guagua desde la escuela donde estudia Mecánica Automotriz para que participara en un círculo de interés. Pero ha oído hablar del parque y, en cuanto tiene una oportunidad, se escabulle para conocerlo.

La sensación de poca intimidad entre el antiguo gimnasio y el joven patinador dura muy poco. Rápidamente, se crea un vínculo que hace a Arian viajar todos los días, durante más de una hora, desde su casa en Santos Suárez, en el municipio Diez de Octubre, hasta Ciudad Libertad, en Marianao. Los pasillos, que al principio se le cierran con filas y filas de skaters coordinados entre ellos, pero no con él, le van dando huecos en los cuales meterse para que se vuelva parte del ecosistema. Observa e imita a los demás. Aprende sus primeros trucos. El parque lo absorbe.

Las paredes pueden recordarlo una noche cualquiera en el skatepark, junto a algunos de sus compañeros, preparando una mezcla de cemento, arena y polvo de piedra; removiendo o colocando los bloques mientras, entre todos, planean la estructura que tendrá una nueva rampa. Puede que hayan empezado a construirla desde la tarde, que les haya caído la noche encima y sigan en la labor. No sería la primera vez. Tampoco sería novedoso que, cuando acaben, duerman sobre este mismo suelo, haciendo guardias para asegurarse de que nadie entre y les destruya la pendiente aún húmeda o se robe los materiales sobrantes.

Así, en la memoria de los últimos del parque, aparece Arian ayudando a construir cada nueva parte. Son recuerdos de una transformación que, aunque incompleta, tarda años y demanda mucho esfuerzo. De repente: ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! El martillo enorme contra las rampas de la piscina, que se comenzaron a construir en 2021 y todavía les faltaba un pedazo cuando empezaron a ser destruidas. No queda nada de ellas. Fueron reducidas a una pila de escombros apilados en un rincón. Sobrevuela la amenaza: «Cuando terminemos aquí abajo…».

Arian escala una rampa que mañana pudiera ser tumbada a mazazos y parece surfear por recuerdos igual de destructivos. El skatepark guarda lo que quedó de una adolescencia depresiva por lo que él llamaría «las causas de siempre»: divorcio de los padres, muerte de un familiar cercano, estudiar y ejercer una carrera no deseada…

Viaja a cuando estudió Mecánica sin querer, por estudiar algo; al taller estatal en el que trabajó luego de graduarse, de lunes a viernes, de siete de la mañana a cinco de la tarde, sucio, lleno de grasa, con un salario de mil pesos, frustrado, con el peso de todo lo demás encima, sin encontrarle sentido a la vida. De pronto, toma impulso y sube por una rampa o salta sobre cualquier cosa. La gente: «friki, no hagas eso, que te vas a matar», y él, lleno de adrenalina, lo hace y lo vuelve a hacer, dos, tres veces. Se olvida de todo lo demás y patina, nada más patina, dejando que la vida, como la patineta, vaya tomando su curso.

El parque tiene memoria y hace recordar a Arian. Sin poder evitarlo, los recuerdos felices lo llevan a la patineta y esta lo trae al skatepark de Ciudad Libertad. Así, también inevitablemente, el viaje de ambos llega al presente y al peligro de que el skatepark no exista más.

En unos años el skatepark podría dejar de existir. Foto: elTOQUE

―Es una lástima que, posiblemente, no pueda traer a mis hijos en el futuro para enseñarles dónde pasé buena parte de mi juventud ―el parque escucha cómo Arian se lamenta. Al momento, alguien comenta una de las razones que se le atribuyen a la orden de destrucción:

―Dicen que esto disocia a los estudiantes ―habla otro de los skaters―, que se fugan o no entran a la escuela por venir para acá, que aquí toman y fuman…

Leosel, un muchacho de cuerpo pequeño, vestido con uniforme de camisa blanca y pantalón azul, da una calada a su H. Upmann, sonríe irónicamente y niega con la cabeza.

El disociado

Leosel no lleva tanto tiempo viniendo ―menos de dos años―, pero el parque ha llegado a conocerlo bien, como a todo el que rueda por sus pasillos. Cuando patina, la vibración del sitio parece imitar los temblores que no lo dejaban dormir antes de venir por primera vez.

Tiene 16 años. También estudia Mecánica Automotriz. Vive en Alturas de La Lisa, en una casita muy pequeña con un solo cuarto, un baño diminuto, una cocinita y una sala en la que duermen él y su hermana, mientras su madre y su padrastro duermen en el cuarto.

La primera vez que el suelo del skatepark sintió sus pisadas, vino con los miembros de una iglesia que querían predicar entre los jóvenes patinadores. En ese entonces, él esperaba que la religión lo ayudara a superar la adicción.

Con 14 años sentía que la vida lo había jodido demasiado y buscaba algo en lo que refugiarse. Los muchachos del barrio le mostraron lo que parecía la solución perfecta, las drogas.

El skatepark alejó a Leosel de las drogas. Foto: elTOQUE

Los estupefacientes le dieron un refugio en el cual aislarse del mundo, olvidar cualquier problema, encerrarse dentro de sí mismo en una especie de oscuridad placentera que sellaba cualquier contacto con la realidad. Empezó a fumar y a beber alcohol a diario y a juntarse con otras personas que hacían lo mismo. El alcohol y las drogas no son gratis. Empezó a robar, a hacer lo que hiciera falta para conseguir un poco más.

El pasillo derecho del skatepark amplía el sonido de su patineta chocando contra el suelo tras un intento de salto. Todavía está aprendiendo. Aún no le salen los trucos, pero no para de intentarlos.

Antes, se conformaba con escuchar los sonidos y ver a los demás. El skatepark lo atrapó la primera vez, pero ni tenía patineta ni había patinado nunca en la vida. Empezó a venir todos los días para sentarse en una esquina a ver a los otros. A veces iba con sus porros y los fumaba ahí mismo. Llenaba el ambiente con su humo.

La iglesia era bonita pero no lo estaba ayudando. Por las noches, si se acostaba sin haber fumado, daba vueltas y vueltas y temblaba, sudaba, no podía dormir. Tenía que fumar obligatoriamente, a veces se pasaba en la dosis. La noche lo agarraba completamente ido en la calle. La Policía lo recogía en algún rincón y se lo llevaba a pasar la noche a la estación. El jefe de Sector iba constantemente a su casa. Lo querían procesar por Menores. En su caso, al ser un menor involucrado en actos de tenencia y consumo de drogas, tipificados como delitos en el Código Penal, hubiera significado el internamiento en una escuela de conducta del Ministerio de Educación o en un centro de reeducación del Ministerio del Interior.

Un día, en el skatepark, uno de los patinadores lo vio fumando y le preguntó: «¿Sabes qué estás haciendo?». No supo qué responderle. «Estás acabando con tu vida. Eso te da mal olor, te crea vicio, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer…». No le dijo nada nuevo. Sin embargo, le dio una opción: «Coge, prueba esto», y le prestó su patineta.

El primer recuerdo que el suelo del parque tiene de Leosel sobre una patineta es de brusquedad e inexperiencia. El otro muchacho le dijo que intentara avanzar. Fue a su lado, aguantándolo para que no se cayera. Después le enseñó cómo impulsarse. Al otro día le volvió a prestar la patineta. Lo siguió enseñando. Leosel empezó a ir todos los días, desde por la mañana hasta por la tarde, a patinar con él. Luego consiguió su propia tabla.

Cuando llegaba a su casa, se encerraba y temblaba, sudaba, se retorcía, pero se repetía una y otra vez: «No voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar…».

Ahora, el parque lo ve llegar temprano, a veces vestido de uniforme, luego de que le ocurra cualquier cosa. Hoy discutió con un profesor de su escuela que lo amenazó con «caerle a cocotazos» si no entraba al aula, y aquí está. El parque lo acoge, le sirve de refugio. Leosel lo vuelve a llenar de humo, esta vez de unos H. Upmann que usa como especie de celebración por haber pasado un año sin drogas.

En cualquier momento cercano, pudiera venir a refugiarse y no encontrar el parque o notar que tumbaron otra rampa. La destrucción pudiera seguir avanzando, día a día, hasta que no quede nada, como Rubens Ladrón de Guevara teme que ocurra.

La cruzada de los skaters

«Hoy te quito la sala y aparentemente no pasa nada ―explica Rubens―. Mañana te quito la cocina y no puedes cocinar, no puedes comer. Pasado te quito el cuarto y no puedes descansar. Te vas sintiendo incómodo. Vas perdiendo lo básico. Así, poco a poco, te saco por completo de la casa».

¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! El parque sufría los mazazos iniciales. La piscina, al estar alejada de la estructura del edificio, pudiera parecer una cosa aparte, quizá solo un apéndice, pero está totalmente dentro del territorio que el esfuerzo de los skaters reclamó para los dominios del parque.

Piscina del Skatepark. Foto: elTOQUE

Los primeros patinadores llegaron temprano, como si el edificio los hubiera llamado, y rápidamente avisaron a Rubens, uno de los más experimentados entre los asiduos al lugar y, por tanto, uno de los líderes no declarados de forma oficial.

Los martillazos no paraban. Rubens preguntaba quién había ordenado destruir la rampa. Los obreros hablaban de propiedad estatal, de un tal cargo de viceministro de Ciudad Libertad, de un inversor, y anunciaban la futura destrucción del resto del parque. Rubens, desolado, tomó su celular e hizo la transmisión en directo que encendió las alarmas: «Esto se acabó. Van a derrumbar el skatepark de Ciudad Libertad».

Tal vez es gracias a la experiencia de Rubens que el parque, las rampas, las obras de arte saben las altas probabilidades que tienen de ser verdaderamente destruidos. Cuando Rubens se desplaza por los pasillos y el concreto transmite la vibración de sus ruedas, lleva consigo la historia de un joven que, de haber rodado tanto y en tantas partes, sabe que no existe refugio seguro para los skaters cubanos.

Sus ruedas cuentan la historia de cómo, estando en la Secundaria, empezó a patinar con el grupo que se reunía en el parque de 23 y G, a donde llevaban sus propias barandas o aprovechaban los escalones, bancos y muros bajos como obstáculos. Pero en el parque también hay una parada de ómnibus, lo que les añadía la dificultad de muchas personas como obstáculos móviles y causaba no pocos accidentes y discusiones. Luego, además, les robaron las barandas, así que fue mejor mudarse.

Foto: elTOQUE

Por un breve período de tiempo, Rubens y el resto de los skaters tuvieron un espacio en la Sala Polivalente «Ramón Fonst». Pero en cuanto a alguien se le ocurrió otro proyecto los sacaron y les dieron un espacio detrás del Hospital Clínico Quirúrgico de 26, en una suerte de antigua piscina abandonada. Ahí tuvieron sus rampas, sus barandas. Todo mejoró cuando la producción de la serie televisiva Adrenalina 360 escogió el lugar como locación principal para sus filmaciones. Lo arreglaron todo, lo pintaron, colocaron una cerca de protección e incluso se establecieron horarios para un uso más ordenado del centro.

Cuando terminaron de filmar, como mismo la habían puesto, retiraron la cerca y se la llevaron. Se perdió cualquier tipo de control en el lugar. Pasó un ciclón que causó estragos en La Habana. Un día los skaters llegaron y encontraron gente de los alrededores arrancando las rampas y llevándoselas para usarlas de techo en sus viviendas. Llovió mucho. La piscina convertida en parque se inundó. La tierra y la yerba de los alrededores entraron con el agua y crearon un pantano que atrajo a los mosquitos. Cuando empezaba a caer la tarde, los mosquitos parecían capaces de levantar a una persona y trasladarla volando. Algún funcionario debió notar el nivel de deterioro del sitio y, en lugar de coordinar con los patinadores un nuevo plan de restauración, fue asentado ahí otro proyecto: el actualmente conocido como Parque de los Dinosaurios.

Cuando Rubens asciende por una rampa o entra al cuarto de Kaya, sus vibraciones lo llevan a ese período que tuvo que pasar como un gitano sobre ruedas, patinando en cualquier parte; a las multas por alteración del orden público solo por patinar en las calles, incluso la que le pusieron una vez por, supuestamente, ir a exceso de velocidad en la patineta; lo sumergen en las veces que, frente a él, un policía le ha dicho a un skater que le gusta mucho su patineta, pero que le gusta para su hijo y que si lo vuelve a ver patinando ahí no la va a ver más; lo llevan a cuando alguien descubrió un refugio seguro, abandonado y apartado de las calles, y se empezó a correr la voz; y también a la primera vez que pisó lo que aún era un simple edificio viejo, un gimnasio venido a menos, pero que se convertiría en el skatepark de Ciudad Libertad.

Rubens. Foto: elTOQUE

De nuevo los mazazos, ¡pam!, ¡pam!, ¡pam!, y la directa: «Esto se acabó. Van a derrumbar el skatepark de Ciudad Libertad».

El parque sabe de todas las reuniones que ha tenido Rubens desde entonces y ha escuchado cómo les transmite a los demás patinadores cada una de las explicaciones que le han dado. Ha recibido respuestas del Inder, del Gobierno municipal, del Partido municipal, de la Dirección de Ciudad Libertad e incluso del inversionista. Le han dicho que cómo que están rompiendo, si ahí había aprobado un proyecto de parque temático de patinaje, que tienen pensado rescatar el gimnasio, que van a hacer un restaurante, que no hay ninguna inversión prevista este año en el área del parque y que la intención es cercar el lugar para tenerlo más controlado. Un solo lugar y una intención diferente por cada funcionario que entra en el caso.

Lo último que le dijeron en el Gobierno municipal causa especial pavor tanto al parque como a los patinadores. «Tenemos una nueva área que les vamos a dar para que patinen, pero de momento no podemos decirles cuál». Una nueva área para sacarlos de la suya, en la que lo mismo van a hacer un restaurante, que un parque temático, que van a hacer nada. Una nueva área misteriosa, que nadie sabe cuál es o si en verdad existe.

«Una nueva área». Las obras de arte en las paredes tiemblan. Tiemblan las rampas, las barandas. Tiembla el esfuerzo de al menos siete años depositado en el skatepark. Tiemblan las historias, los sentimientos e incluso las almas ligadas al antiguo gimnasio. Todo el lugar vibra cuando los skaters patinan. Y tiembla ante la idea de un nuevo proyecto, tal vez un restaurante, que mate la esencia que ha llegado a tener.

RobertikoRamos

Manuel D la Cruz