Cuando llama la Seguridad del Estado

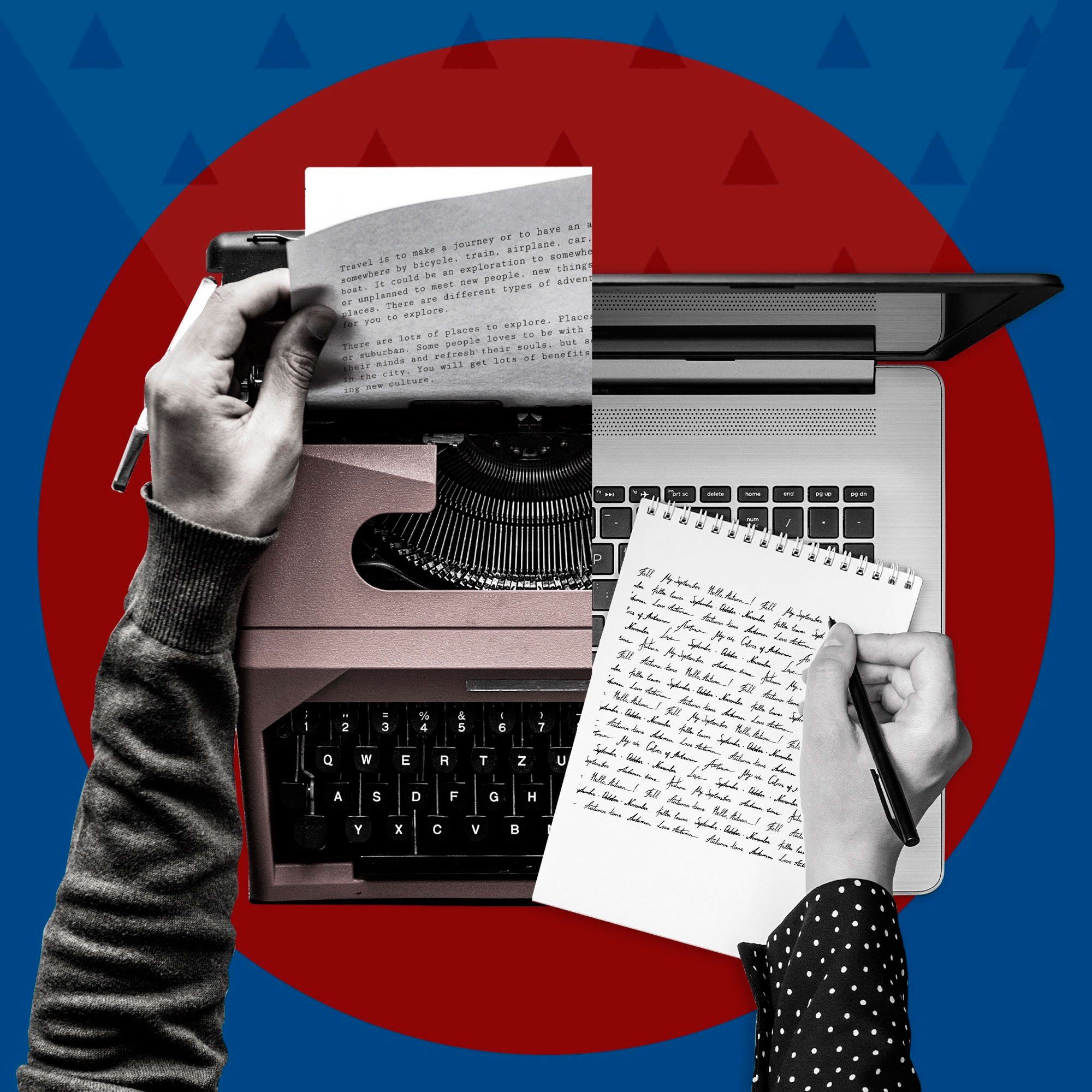

Foto: Sadiel Mederos.

Camino apresurada. Quedamos en vernos a las tres de la tarde. Faltan dos minutos y aún debo caminar seis cuadras para llegar al lugar acordado. Estoy ansiosa. No soporto llegar tarde, incluso en una situación como esta. Las personas van y vienen. Un hombre me mira, se acerca y me dice que soy linda. No le hago caso. Sigo. No tengo tiempo para reprocharle el acoso. La cola de una tienda en CUP dobla la esquina. Dos mujeres discuten y los demás observan, algunos interceden. Sigo caminando. Empieza a lloviznar, acelero el paso y con él lo hacen mis palpitaciones. Finalmente, cruzo la avenida y llego al lugar de encuentro.

Miro el reloj, son las tres y cinco de la tarde.

***

El día anterior había recibido una llamada. No contesté en el momento porque hacía algo importante. Poco después recibí un mensaje en el que pedía que lo llamara en cuanto pudiese. No pensaba hacerlo, pero, de todas maneras, él insistiría.

Al rato lo llamé, me preguntó sobre detalles relacionados con trámites que hago —con tono de quien se preocupa—, pero imagino que no dijo todo lo que quería decir. Quizá porque mis primeras palabras fueron para aclararle por qué no le había contestado antes. También pudo ser porque en su llamada anterior —hacía un mes— yo había sido hostil. Se despidió. Colgamos.

Minutos más tarde recibí otro mensaje. Me dijo que nos encontráramos en el lugar de siempre. Le pedí cambiar de sitio porque el transporte está malo y me queda lejos de casa. No tuvo objeciones. A veces disfruto utilizarlo como taxi porque su combustible lo paga Liborio. Sus encuentros obligatorios me provocan repulsión; sé lo que implican y sus consecuencias. No puedo evitar sentirme mal. Me invade un dolor en la boca del estómago. El día no vuelve a ser igual.

***

Estoy nerviosa, miro a la derecha y veo venir al represor habitual.

—No tienes tu celular, ¿verdad? Te llamé y no contestaste —me dijo.

Le digo que no, pero sí lo tengo en el fondo de mi mochila sin notificaciones ni vibración. Antes de salir, había enviado mi ubicación en tiempo real a algunas personas. Aunque no sea la primera vez, siempre está el miedo de que algo más pueda sucederme.

Me subo a la moto, trato de mantener el equilibrio para no tocarlo. El casco no ajusta bien, una y otra vez lo acomodo. Estoy con la menstruación y siento que me halan por dentro con cada bache. El camino es largo; la incomodidad, también. Solo quiero llegar y acabar con todo. Durante el trayecto me hace preguntas. Son indicios, aunque siempre pueden sorprender.

Llegamos. Nos esperan. Siempre es así. Es la casa de la vez anterior, pero la habitación usual está cerrada. Me dirigen hacia la siguiente. Acaban de encender el aire acondicionado y mi asiento queda justo enfrente. Sé que pasaré frío, más frío del que se puede sentir en un lugar hostil; a pesar de sus muebles distribuidos como en cualquier sala cubana y las paredes perfectamente pintadas.

Me habían advertido sobre quién nos esperaba. La presencia del nuevo represor me violenta, no me gusta, aún menos si estoy aquí en contra de mi voluntad. Nos saludamos, me pregunta cómo estoy, respondo que bien. Su cordialidad fingida me molesta; y esa intención de aparentar que somos amigos, aún más.

—Hemos cumplido nuestra palabra, no te hemos molestado durante el tiempo que necesitabas. Pero la pregunta es: ¿tú has cumplido tu palabra? —me dice.

No sé qué responder, he estado desbordada: trabajo y estudio, fundamentalmente. Han pasado casi dos meses, no recuerdo qué pude haber hecho o no. Lo que para mí es normal y cotidiano, para ellos supone un problema. Tampoco sé qué debería haber cumplido. Antes del último encuentro, yo había abandonado «el barco que había chocado contra ellos» y al cual trataron de destruir por esa razón.

Me enumera lo que he hecho durante el tiempo en el que supuestamente debí estar tranquila —esa fue mi promesa—. Asiento con la cabeza en todo momento, vuelve a preguntar si cumplí mi palabra, respondo que sí. Pregunta lo mismo, una y otra vez. Luego alza la voz, se descompone ante mis constantes negativas. No quiero estar en este lugar, tampoco quiero volver, pero no dejaré que mientan, no callaré cuando no esté de acuerdo.

El nuevo represor continúa con el discurso releído y memorizado. Lo miro a los ojos, no soy culpable, tampoco estoy equivocada. No me harán sentir mal por lo que he hecho. A ellos nada les afecta, pero siempre temen de las personas como yo. Que no callemos les da miedo.

En los dos últimos encuentros, el represor habitual no ha hablado, observa en silencio. Al final es un soldado raso que calla ante el superior. Quizá ese sea el comportamiento que esperan de mí; quizá sea su forma de dar el ejemplo para que yo aprenda. Pero no tengo jefes, no le debo respeto a nadie ni tengo que dar el ejemplo. Su función —la del represor habitual— aquí es callar y servir la mesa cuando tocan a la puerta que separa la fría habitación ¿de la cocina?, ¿del pantry?, qué sé yo.

Bebo café. Es gratis. Siempre hacen chistes porque tomo mucho café durante los encuentros —así les gusta llamarlos—, pero sé, y ellos también, que si es en contra de mi voluntad, no puedo llamarle de otra manera que no sea INTERROGATORIO.

El nuevo represor pide perdón por alzar la voz anteriormente y continúa. Sus preguntas a veces me desconciertan, me habla de situaciones y personas que desconozco. Tantea el terreno y también envía mensajes para otros. Es su manera de hacer saber que tienen el control y el poder. Entre líneas siempre deja saber sus convicciones, a las cuales llama revolucionarias. También muestra interés por mi vida personal, su intención es hacerme creer que se preocupa por mí. Incluso insinúa que, cuando pase un tiempo y sigamos viéndonos, seremos amigos. No, teniente coronel de la Seguridad del Estado —le digo así porque no sé cuál es tu nombre—, no somos amigos ni lo seremos. Tú siempre serás mi represor.

El teniente coronel finaliza el encuentro, bebo café por tercera vez y él come. Se asombra de unas galletas de soda que están en la mesa. El represor habitual no come ni toma café, solo bebe agua, sigue en su papel ejemplarizante.

Cuando salgo enciendo un cigarro. El nuevo represor me habla de temas banales, quiere normalizar la situación. Se despide y pide disculpas por estar en ropa de trabajo. Hoy lleva puesto su pantalón de gala del Ministerio del lnterior (Minint) y un pulóver desgastado.

Vuelvo a subir a la moto, me relajo un poco, voy de regreso a casa, mi espacio seguro. El represor habitual habla y hace preguntas, realmente ha creído que somos amigos. Le sigo la corriente, sé cómo ser cínica.

Me bajo y me despido, camino los metros que me separan de mi casa. Oscurece, fueron dos horas; la vez anterior, fueron cuatro. Veo la cola diezmada. Me pregunto qué harían esas personas si supieran de dónde vengo o a dónde iba en la tarde. ¿El tipo me acosaría? ¿Las mujeres seguirían discutiendo? ¿Cómo reaccionarían al verme pasar? ¿Sentirían pena o compasión? ¿Sabrán esas personas lo que se siente cuando muchos oímos los nombres MANUEL, JORDAN, ROBERTO, JUAN CARLOS, GUILLERMO, HANSEL, ADRIÁN, SAMUEL, KENIA, DARÍO, DIEGO…?

¿Sabrán lo que se siente cuando recibes la llamada de la Seguridad del Estado?

No, probablemente no lo saben y tampoco les importe.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Jose

Alan