El gorrión de un país que no existe

Foto: Rachel Pereda

Detrás de la casa en la que vivo hay un lago, como en muchos lugares de Miami. A veces, cuando estoy saturada del estrés cotidiano, me siento un rato en el lago y tomo una pausa.

El paisaje no tiene nada que ver con el laguito de Mulgoba, que quedaba cerca de la casa de mis abuelos en la que viví mi infancia. Sin embargo, para mí lucen casi iguales, aunque son en extremo diferentes. Incluso, en la orilla, el lodo pantanoso acumulado parece que tiene la forma de Cuba, de la isla-caimán que en algún momento nos comió vivos.

No sé si le sucede a otros o es solo a mí, que con los años me he vuelto melancólica y nostálgica. Cuando uno emigra, parece que busca a Cuba en todos lados.

Quizá es por la sensación de sentir que levito, que no pertenezco a un sitio, que me he quedado sin raíces. Aferrarme a Cuba es aferrarme a la versión de mí que conozco, que me resulta familiar, que era parte de un lugar, aunque el lugar solamente exista en mi imaginación.

Mucho se habla de los duelos migratorios, de la extraña sensación de saber que uno logra metas y sueños, pero al mismo tiempo siente una especie de vacío que no volverá a llenarse.

Aunque he encontrado un nuevo hogar en Miami y estoy construyendo una vida llena de oportunidades, una parte de mí siempre permanece anclada en la nostalgia de lo que dejé atrás.

La mata de mango

Cuando era pequeña, en el patio de la casa de mis abuelos había una mata de mangos. Mi pasatiempo favorito era subirme en el techo y, escondida, comer mangos verdes con sal.

En la casa en la que vivo ahora hay una mata de mango y me parece una señal de que, de alguna manera, un pedazo de Cuba está conmigo. Por estos días, en los que se han caído varios mangos maduros en el patio, me invade una mezcla de alegría y tristeza; alegría por tener algo que me transporta a mi infancia y tristeza porque esos momentos son recuerdos.

Hace un par de días, mi hija Emma probó por primera vez un mango de la mata y le gustó tanto que no quiso compartir ni un pedacito. De pronto, me vi niña de nuevo, comiendo mangos en el techo de la casa de mis abuelos y sentí una especie de tristeza nostálgica o de nostalgia triste, no sé cómo llamarle.

En Miami, los mangos en mi patio son más que frutas. Son símbolos de mis raíces, de los recuerdos que llevo conmigo y de la identidad que trato de preservar. Emma no conoce la casa de sus bisabuelos ni la sensación que se siente trepar al techo, pero a través de pequeños momentos, trato de transmitirle un pedazo de la herencia.

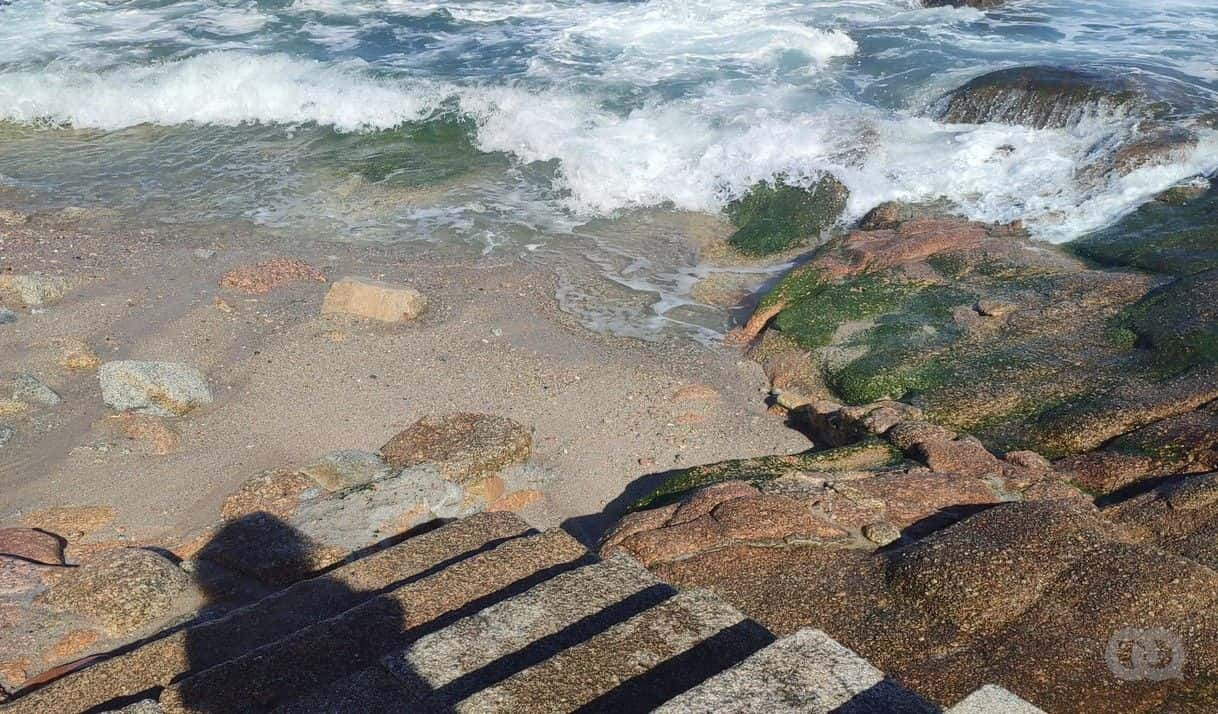

Siento que la melancolía me acompaña como una sombra. En las noches tranquilas, cuando todo está en silencio, pienso en los sonidos de La Habana, en las risas de mis amigos y en las historias que dejé grabadas en el Malecón.

Dicen que el ave nacional de Cuba es el tocororo, pero creo que en realidad es el gorrión que nos acompaña en la experiencia compleja de vivir entre dos mundos.

El gorrión

Cuando menos lo espero, el gorrión aparece y se posa en la ventana de mi cuarto. Sé cuándo está al llegar, porque comienza la opresión en el pecho, las crisis de ansiedad y de pánico.

Él se posa sin hacer ruido. Callado, nostálgico. Comienza a picotear en la persiana. Abro las ventanas para que entre, pero él prefiere quedarse posado mientras me mira.

De repente, utilizo los recuerdos para alimentarlo como si fueran migajas de pan. Le traigo un poco de agua y le digo lo feliz que estoy. Él vuelve a mirarme y me veo en sus ojos medios amarillos. «¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste?», le pregunto.

Él sigue sin moverse y me parece que una lágrima cae en la ventana. Pero la lágrima no es del gorrión, es mía. Lloro en silencio y le digo que su visita me hace daño, que no puede aparecerse y posarse en mi ventana cada vez que quiera, que me voy a tomar la Coca Cola del olvido para no darle agua cuando él venga.

Le digo que estoy bien, que mis niños tendrán un futuro mejor, que poco a poco me siento como en casa. El gorrión mueve un poco las alas y de ellas comienzan a caer nombres, fechas, personas, imágenes tan nítidas que casi las puedo tocar.

Sé que mis hijos no caminarán las calles que recorrí de niña, no comerán los mangos de la casa de mis abuelos, no irán a la escuela que con el paso de los años se ha deteriorado mucho, pero que permanece intacta en mi memoria, llena de sueños, de profesores especiales.

Pienso en el profe querido, en lo que me enseñó, en las clases de papel maché y la admiración mutua, en que él fue de los primeros que emigró y yo no entendías sus razones. Era tan niña, tan joven, tan ilusa. Hasta que crecí y tuve mis razones.

El gorrión abre un poco más las alas y los recuerdos continúan cayendo en la ventana. Mis hijos no caminarán por la finca que me sirvió de refugio, en la que crecí feliz y rebelde. Me consuelo con la vista que se dibuja a través de la ventana, con los rascacielos y la playa cerca; la playa que une y separa, tan salada como las lágrimas que ahora mismo caen en mi boca y se convierten en un nudo en la garganta que no me deja soltar el grito atorado que tengo hace tanto tiempo.

El gorrión comienza a molestarse, por primera vez se le ve intranquilo desde que llegó. En la mirada refleja mi ira, la ira que siento cuando me citó la Policía como si fuera una delincuente, solamente por ser periodista independiente, cuando me cortaron las alas y comencé a sentir que sobraba en mi país.

¿Con qué derecho han empujado a tantos gorriones a emigrar y buscar un nuevo nido o, al menos, algo de paz? El gorrión sabe de dolor, de mi dolor. Él sabe del miedo, de los traumas, de lo que tuve que dejar atrás para poner el futuro delante.

Él sabe de la travesía, de las curvas, los barrancos, los ríos, las selvas y la incertidumbre. De las oraciones a medianoche y de los biberones que le daba a mi bebé con mis manos temblorosas. Él me acompañó durante todo el camino. Cuando en Guatemala la Policía corrupta me chantajeó con quitarme a mis niños y tuve que dar más dinero por ellos. «Ningún padre quiere irse sin sus hijos», me dijo.

Yo, que venía con mis traumas por las citaciones policiales, todavía tiemblo de miedo cuando escucho la sirena de un carro de Policía a lo lejos. El gorrión sabe que lo que parece fácil ha sido muy difícil. Lo que el gorrión no sabe es dar las respuestas que necesito a tantos porqués. ¿Por qué todos quieren huir del nido? Con lo calentito que debería ser, con lo a gusto que podríamos estar.

¿Por qué no puedo avanzar en mi país después de haber estudiado, de tener esperanzas? ¿Qué creí? ¿Por qué temen tanto a las ideas, a pensar diferente? ¿Por qué está atada tan fuerte la venda que tapa los ojos de los incapaces de ver lo que está a la vista? O quizá sí ven y dicen que no, ciegos por un poder que ha destruido el país y con él los sueños de sus hijos, convertidos en gorriones que vuelan sin un nido por el mundo.

El gorrión vuelve a moverse y lo miro molesta. «No tenías que haber venido», le reclamo.

Estoy feliz ahora y estaré bien. Aquí voy construyendo nuestro nido, con cada ramita seca que me encuentro en el camino, con esfuerzo, con ganas, con sueños; los sueños que allá son imposibles. El gorrión agacha la mirada y de repente la ira se convierte en tristeza.

Observo cómo sus alas tiemblan ligeramente, como si sintiera el peso de nuestras historias entrelazadas. Me doy cuenta de que, al igual que yo, el gorrión sostiene su carga de pérdida y transformación. Es entonces cuando la tristeza que compartimos se transforma en negación.

Le digo al gorrión que su visita no será bienvenida. Intento convencerme de que he superado las dificultades del pasado, que mi familia y yo estamos edificando una vida mejor aquí. Me esfuerzo por adaptarme, por encontrar mi identidad en un nuevo entorno. Pero en lo más profundo sé que la negación es solamente una fase temporal en el proceso de duelo. Es una forma de protección, una manera de mantenerme a flote frente a las emociones abrumadoras de cada recuerdo.

Con el tiempo, la negación cede paso a la aceptación. Me doy cuenta de que no puedo borrar ni olvidar el pasado y que no debería intentarlo. Aceptar significa reconocer que las pérdidas y los cambios forman parte de la experiencia humana. Comprendo que mi identidad se ha transformado profundamente por la experiencia migratoria, que no soy la misma persona que era antes de decir adiós a Cuba.

Mis hijos crecen con una identidad híbrida, enriquecida por las influencias de dos culturas, dos idiomas, dos árboles que intentan echar raíces; unas raíces que, por debajo del suelo, entrelazadas por recuerdos, experiencias y nostalgias conectan a Cuba y Estados Unidos.

Detrás de la casa en la que vivo hay un lago, como en muchos lugares de Miami. En realidad no tiene nada que ver con el laguito de Mulgoba, que quedaba cerca de la casa de mis abuelos en la que pasé mi infancia. Sin embargo, para mí se ven casi iguales. Incluso, en la orilla, el lodo pantanoso acumulado parece que tiene la forma de Cuba, de la isla-caimán que nos devoró el alma y ahora se convirtió en gorrión.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

jose dario sanchez

Manolo

Annie Delgado Neto

DAILET