Desde el interior de una tumba de 1864, en la Necrópolis de Colón, se escucharon chillidos. El sepulcro está cubierto de yerbas y se le ha resquebrajado el mármol por el tiempo y por una planta, que nació en el fondo y lo ha roto todo a su paso hasta salir en libertad. Por los espacios abiertos, le introdujeron un ataúd vacío, extraído en alguna exhumación, y quién sabe cuántas cosas más. También por uno de esos huecos debe haber entrado Risita, sintiéndose protegida por el matorral, y la caja de madera y los trozos de mármol, para parir alejada de la vista pública.

Gabriela Orihuela y Marina Álvarez habían estado atentas a cualquier pista de la madriguera desde que le vieron las tetas hinchadas. Un día, encontraron a las cachorras reconociendo el terreno y pudieron capturar a una. Al día siguiente, ante la amenaza de que unos nubarrones grises se volvieran aguacero e inundaran la tumba, Marina entró y sacó a las otras dos. Dentro había mosquitos, hormigas santanillas y una humedad terrible, cuenta.

Sultana, Jeannette y Rachel, como las nombraron sus protectoras, soltaron algunas lombrices al ser desparasitadas, pero se encuentran en buena forma física, en espera de adopción responsable.

Su madre, Risita, es una de los cerca de quince perros que habitan hoy en el cementerio. La mayoría es sociable y se mueve en las cercanías de la entrada principal. Otros, en pequeños grupos, andan entre las hileras de tumbas más intrincadas y no permiten que se les acerque ningún humano. Todos comen una vez al día y tienen atención veterinaria desde que, hace alrededor de una década, María los tomara bajo su protección.

María, la guardiana

Hace poco menos de diez años —nadie recuerda la fecha exacta—, otra perra del cementerio, al igual que Risita, encontró un recoveco para dar a luz a su camada. También como Risita, tuvo tres cachorros, pero tuvieron la mala suerte de no ser hallados a tiempo y de haber nacido en lo que resultó ser un nido de ratas, animales que comen cualquier cosa; incluidos cachorros.

A unas cuadras del «Colón» vive María del Carmen Castro, en un apartamento pequeño en los bajos de un edificio. La primera habitación, no muy amplia, es sala, cocina y comedor. Tiene algunos equipos antiguos, sillas de distintos tipos y una mesa de madera. Al fondo está el cuarto en penumbras y a un costado, un pasillito sin techo a modo de patio interior.

María tiene 84 años y es muy pequeña. La curvatura que la edad le ha impuesto en la columna la hace verse aún más menuda. Sortea las subidas y bajadas de la acera y los charcos de la fosa de la esquina con una agilidad confusa: parece poder superarlo todo sin problemas y, al mismo tiempo, poder caer en cualquier momento. No sería la primera vez.

Desde que se acerca al apartamento, todavía en la calle, la huelen y empieza el ladrerío. La puerta tiene un agujero pegado al suelo y sus compañeros de piso se turnan para sacar la cabeza y darle la bienvenida. No están acostumbrados a tener visitas, así que, si viene acompañada, ladran el doble. También corren y se suben o se esconden debajo de los muebles. Hay animales encima y debajo de cada uno.

«Este lo botaron ahí al frente, chiquitico, y lo recogí. Aquel lo vi enfermo en la calle y lo traje. Me dio mucha lástima. Esta otra sí la tengo casi desde que nació, es mi niña…».

María cuenta la historia de todos; casi siempre, relacionadas con abandono o enfermedad. Vive con catorce perros y una gata. Por eso aquella vez un vecino, trabajador del cementerio, pensó en ella al momento y la llamó.

—María —le dijo—, ¿tú podrás venir a atender a unos perritos que están todo comidos?

—¿Cómo que comidos? —se sorprendió ella, pero en cuanto le explicaron, salió a buscarlos.

«Sacarlos fue un dilema. Pasé mucho trabajo, porque estaban escondidos y huían. Cuando los pude coger —María hace una pausa dramática, pero de drama real—, tenían toda la cola y las patas de atrás en carne viva. Las ratas les habían arrancado la piel a mordidas».

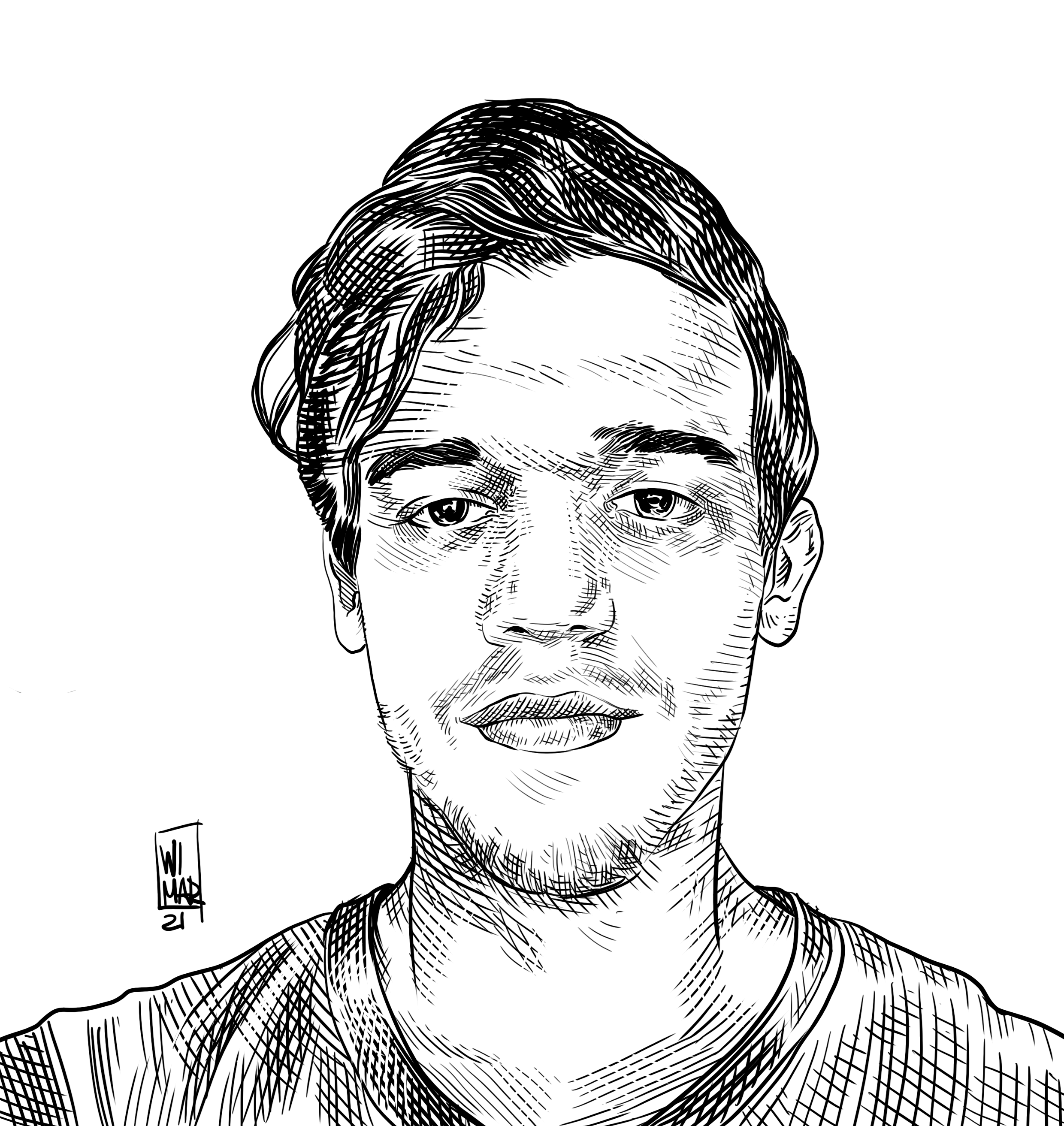

María del Carmen Castro.

Los llevó a una veterinaria cercana y lograron salvarlos y darlos en adopción. Regresó a su casa tranquila hasta que, un tiempo después, recibió otra llamada del cementerio.

Ahora había una epidemia de sarna. Todos los perros del lugar se habían infestado. Estaban sin pelo, con la piel irritada, rascándose compulsivamente. Algunos, en un estado más avanzado de la enfermedad, apenas podían caminar.

María cuenta que el grupo Ceda (Cubanos en Defensa de los Animales) le propició los medicamentos con los que curó a la mayoría de los animales.

«Se murieron dos —vuelve a lamentarse María—, porque estaban muy mal, con demasiada sarna. La tenían en la sangre».

Cumplió su misión de salvar a los perros del cementerio, pero poco después recibiría la tercera y última llamada. Esta vez le preguntaron si podía alimentarlos, porque no tenían qué comer.

Elisa y María

Elisa Rivas, de 76 años, intenta subir hasta la tapa de la cisterna del cementerio. Tiene que trepar una plazoleta de cemento que le llega por las caderas. Se arrodilla sobre la elevación, se agarra a la pared de la cisterna y hace un último esfuerzo para ponerse en pie.

Lleva, como siempre, un pañuelo alrededor de la cabeza, con el moño canoso cayendo por detrás. Viste una blusa de secundaria, con el distintivo de la firma del Che Guevara cosido en el bolsillo.

Una vez se repone de la escalada y se sacude un poco las rodillas, abre la cisterna, enjuaga la lata de los perros y la llena con agua limpia.

Toca bajar. Deja la lata a un lado y nuevamente hinca las rodillas en el concreto, planta los pies, por turnos, sobre la tierra y lleva la lata hasta debajo de uno de los árboles de la entrada.

Más tarde, vendrá Marina con pomos de agua limpia para llenar la misma lata con más facilidad, pero Elisa, si llega antes, insiste en hacerlo.

«Hace como seis o siete años, vine a hacer unas fotografías y encontré a María aquí con los perros —cuenta Elisa—. Como vivo cerca la había visto varias veces. Me acerqué a ella, le pregunté qué era lo que hacía y, desde entonces, empecé a acompañarla».

Elisa, antes de jubilarse, fue directora de cine, sobre todo de películas animadas. Recuerda, en especial, haber hecho una animación de la canción «Perro Salchicha», de María Elena Walsh, algunas cintas documentales sobre el cuidado de la flora y la fauna y la película Busco un amigo, sobre una niña que quería una mascota, pero su presunción la hacía aspirar a un león, un elefante, una jirafa, mientras un perrito abandonado intentaba ganarse su cariño.

Anda con un poco de boniato en un pozuelo para una perra en particular, que tiene alguna enfermedad de la piel y se le ha caído el pelo, pero espera a que llegue Marina para echárselo. Mientras, se sienta en un banco, junto a María, a conversar y acariciar a los perros, que se les acercan y se quedan quietos mientras reciben sus mimos.

María del Carmen y Elisa Rivas.

—Yo venía todos los días con ella —habla Elisa sobre María—, y a veces le daba algo de dinero o alimentos, pero muy poco. La verdad es que ella pasó años sola consiguiendo toda la comida y cocinándola para los perros de su casa y los de aquí. No sé cómo lo lograba.

—Antes, a veces, vendían carne en Aniplant y les compraba —explica María—. Ya eso no existe. Buscaba viandas: boniato, calabaza, malanga, de todo, menos yuca y papa, que no pueden comer. También hay mucha gente que me conoce y me guarda los huesos de pollo, que yo los meto en la olla de presión, los ablando, los machaco para volverlos una pasta y se los doy. Y el arroz de mi cuota era para ellos. Mi esposo y yo nada más comíamos viandas. Él me ayudaba cantidad. Falleció hace poco. Ahora estoy sola en el apartamento y, la verdad, tengo demasiados perros, pero imagínate, a mí me da lástima cada vez que veo uno por ahí…

—Así se pasó no sé cuántos años —vuelve Elisa—, hasta que Marina empezó a hacerse cargo.

—Sí —la interrumpe María—, fue al principio de la pandemia. Cogí COVID-19 y estuve muy mal. Me atacó los pulmones. Estuve semanas ingresada, con suero puesto, y ella se hizo cargo, porque quién le iba a dar comida a estos pobres animalitos. Yo lo agradezco. Ya no tengo la edad que tenía cuando empecé.

Hace unas semanas, María fue a abrir la puerta de su apartamento y terminó en el suelo. Llevaba días con mareos y los tuvo hasta varios días después del accidente. No había venido al cementerio desde entonces, hasta hoy.

El recorrido

Sobre las cuatro y media, como cada día, llega Marina. Hoy viene sola. A veces la acompaña Gabriela; a veces otras protectoras de animales, como Gilda Arencibia, que hace unos días corría —literalmente— detrás de Negro, uno de los perros, para inyectarlo y curarle una infección en los ojos.

Marina comienza a desarmar su bulto. Trae un carrito metálico con platos plásticos, pomos y una cubeta grande. Sirve comida en los platos y los va diseminando para que cada perro alcance uno. Los conoce a todos: Shakira, La Niña, El Cojito, Negro, la Jimagua… Si alguno no aparece, lo busca en los alrededores.

Puede que, simplemente, no hayan notado su presencia. En ese caso, atrae al despistado hasta donde están los demás y le sirve su comida. Pero el cementerio, a pesar de ser un espacio libre para los perros, quizá hasta feliz, les brinda muy poca protección. Cada cierto tiempo, alguno desaparece sin más, lo arrolla uno de los carros y camiones que entran y salen del recinto o salen y tienen algún accidente; como El Cojito, que perdió una pata al chocar con una moto en la avenida Calzada.

Marina tiene en casa siete perros «y una que se me ha pegado», dice. Además, presta su hogar como lugar de tránsito para mascotas que deberán ser adoptadas. A las hijas de Risita, por ejemplo, las cuida ella.

Recibe alguna donación de vez en cuando para sus añadidos del cementerio, como una de picadillo de vísceras, huesos, caldo de carne, entre otros alimentos que publicó hace poco en su perfil de Facebook. Sin embargo, el principal peso cae sobre las pocas personas que alimentan a las mascotas del camposanto y sobre todo en ella, que es además quien cocina.

Cuando han comido todos los perros de la entrada, Marina sigue el recorrido, junto a Elisa, hasta el Osario Central, en cuyos alrededores viven los que han resuelto llamar Los Jibaritos, porque es imposible acercárseles.

A estos hay que dejarles el plato, alejarse, esperar a que terminen de engullir y, entonces, recoger el recipiente. Si están enfermos, prácticamente la única forma de curarlos es metiéndoles la medicina en la comida.

Tras haber alimentado y visto —aunque sea de lejos— a todos los perros del lugar, las protectoras regresan a la entrada de Calzada y se van a sus respectivos hogares. A esa hora, las puertas del cementerio están cerradas al público. Los custodios solo las abren para ellas, las protectoras de quienes, a su vez, los protegen a ellos en las guardias nocturnas.

Gilda Arencibia, Elisa Rivas y Gabriela Orihuela.

Marina Álvarez.

Elisa Rivas.

María del Carmen.

María del Carmen.

TAMBIÉN TE SUGERIMOS:

Georgina Ravelo

Maria