Veteranía y activismo. La experiencia en las guerras de África de los defensores de derechos humanos

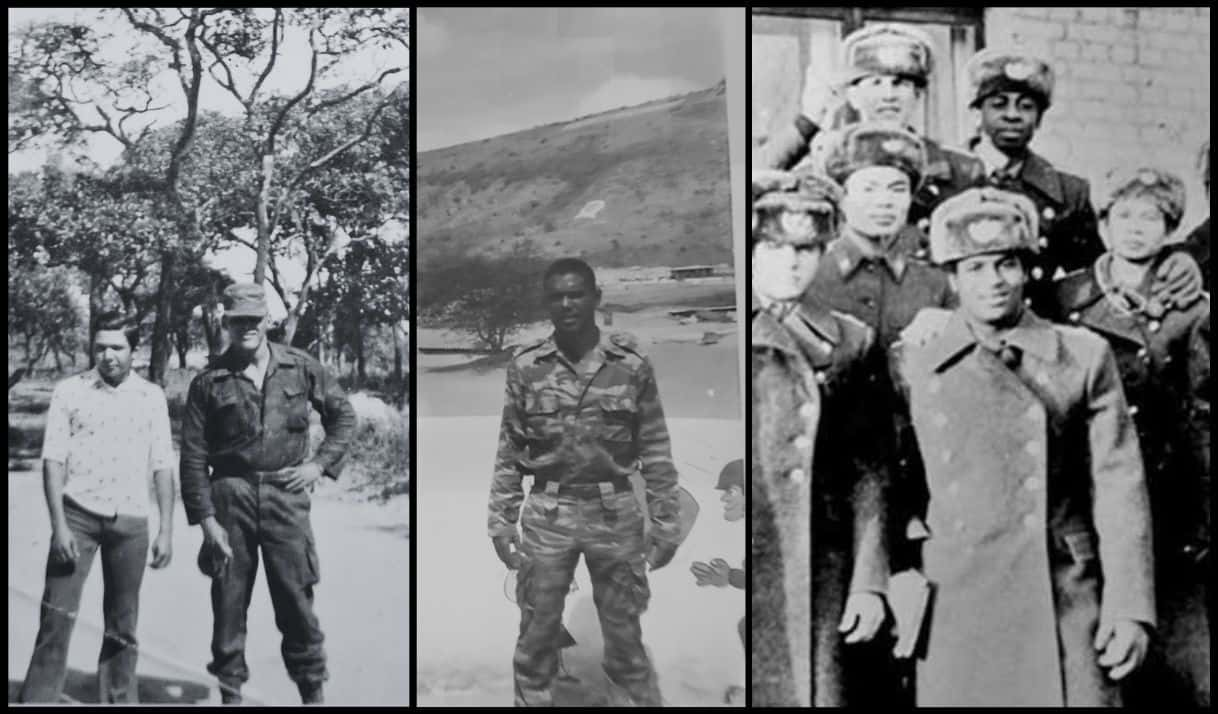

Jorge Olivera (izq. de uniforme), Ángel Moya (centro), Guillermo Fariñas (derecha al fondo).

Sea por corta memoria o larga miseria, nunca faltan individuos que pretenden devaluar a activistas prestigiosos aislando episodios de su biografía para mostrarlos a un público desconocedor, o malintencionado, con afanes de descrédito y escarnio. Los motivos de tales afanes varían, desde el recelo por el brillo ajeno, que es la envidia, hasta la ambición de atraer hacia sí la estimación pública de los héroes a los que agreden, que es la infamia.

Meses atrás, perfiles falsos y perfiles fatuos buscaron arrojar sospechas sobre Ángel Moya —líder de la oposición cubana, expreso político y héroe de la Primavera Negra— por su pasado como miembro del Ejército cubano y combatiente en Angola.

Ángel Moya —quien es también el esposo de la líder nacional de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández— no es el único veterano de las misiones cubanas en África que forma parte de la oposición al castrismo. Otros que comparten esa condición son Guillermo Fariñas, Jorge Olivera, Adriano Castañeda, Pedro Acosta, Fernando Dámaso, Dimas Castellanos, Abdel Legrá y Cruz García Domínguez.

Para todos, las campañas en Angola y Etiopía —entre los países africanos, los dos con mayor presencia militar en el pasado— fueron una experiencia que varió la percepción que tenían de la Revolución, de los valores del castrismo, y de su propio rol dentro de ese esquema en la cima del cual estaba Fidel Castro como objeto de devoción y servidumbre.

No sería inmediata la transformación más absoluta, pero está en la naturaleza de algunas experiencias no abandonar nunca al sujeto y volver, una y otra vez, hasta el último de sus días, determinando su carácter y convicciones. Por fortuna para todos, los veteranos que este artículo reseñará supieron hacer de una experiencia determinada parte del capital que la nación, exhausta, necesitaba para enrumbarse a la libertad.

Las etapas de la presencia militar cubana en Angola y Etiopía no están analizadas en orden cronológico. La motivación para escribir fue el intento de descalificación de Ángel Moya en redes sociales, y su entusiasmo para hablar de su experiencia ha sido fundamental para emprenderlo. Pero Ángel Moya estuvo en ese conflicto entre 1989 y 1991, de los defensores de derechos humanos entrevistados fue el que sirvió más tarde en él.

Por esa razón, este artículo debuta por la segunda etapa de la guerra civil angolana, la que tiene lugar entre el comienzo de los años ochenta y los Acuerdos de Paz de 1988, tres años antes de la salida de las tropas cubanas en 1991 —tres años que no estuvieron exentos de conflicto, pero de menor intensidad—. La mayoría de los activistas entrevistados sirvieron allí en esa década; sin embargo, antes, en la segunda mitad de los setenta, fue que comenzó el envío de tropas a aquel país, y de esa época es el testimonio de Pedro Acosta.

La Guerra Civil en Angola no terminó con los Acuerdos de Paz de 1988 ni con la salida de las tropas cubanas, sino que el conflicto se reactivó después de 1990 y duró hasta 2002, cuando murió el principal líder rebelde Jonas Savimbi, líder de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, Unita, el gran enemigo del Gobierno angolano y de las tropas cubanas. Pero en esa última etapa de la guerra, Cuba no participó, al menos no significativamente.

Luego se aborda la Guerra de Ogadén (1977-1978) entre Etiopía y Somalia, en la que los etíopes contaron con la ayuda de las fuerzas cubanas. Entre los cubanos es conocida como La Guerra de Etiopía. Uno de los activistas veteranos del conflicto, Fernando Dámaso, ofreció su testimonio para esta investigación sin llegar a verla terminada, pues falleció el 11 abril de 2025, a los 87 años. Por ese motivo, este artículo está dedicado a él de manera especial.

Por último, se refieren otros dos casos cuyas historias no llegan a través de sus protagonistas, pues uno falleció y el otro es un héroe del 11 de julio de 2021 que se encuentra en prisión, se trata de Tomás Teodoro del Valle Perera y Cruz García Domínguez.

Angola

En diciembre de 1989, Ángel Moya Acosta (Matanzas, 1964) llegó a Angola como subteniente de la reserva y jefe de un pelotón de tanques. Desde el vuelo de ida experimentó las sorpresas de quienes creían, por la propaganda y la desinformación, que iban a una guerra con la justicia definida en su bando.

«Mi primera impresión en el viaje de ida fue durante la escala en Isla de Sal, en Cabo Verde. Era un vuelo de soldados, todos vestidos de civil, y un oficial nos dijo que entre nosotros iba la amante de un diplomático. Yo tenía veintitantos años y ella debía ser un poco más joven que yo, iba a vacacionar a un país en guerra».

Los siguientes eventos que llamaron la atención a Ángel Moya fueron, además de las precauciones propias de la guerra, el origen capitalista de los autos que la oficialidad de la Misión Militar utilizaba, «Mercedes Benz y Toyota, principalmente»; y el hambre de la población local que, en los horarios de desayuno, almuerzo y comida, llenaba de niños pidiendo alimentos las cercas de la unidad militar: «Nosotros salíamos y les dábamos algo de comer siempre».

Para el momento de la llegada de Ángel a Angola, los rigores de la guerra se habían reducido merced a numerosos acuerdos; sobre todo, a los Acuerdos de Paz de 1988, parcialmente respetados, que implicaban que las tropas cubanas no participaran en combates y que la Unita no las atacaría. Eso cuenta Ángel Moya.

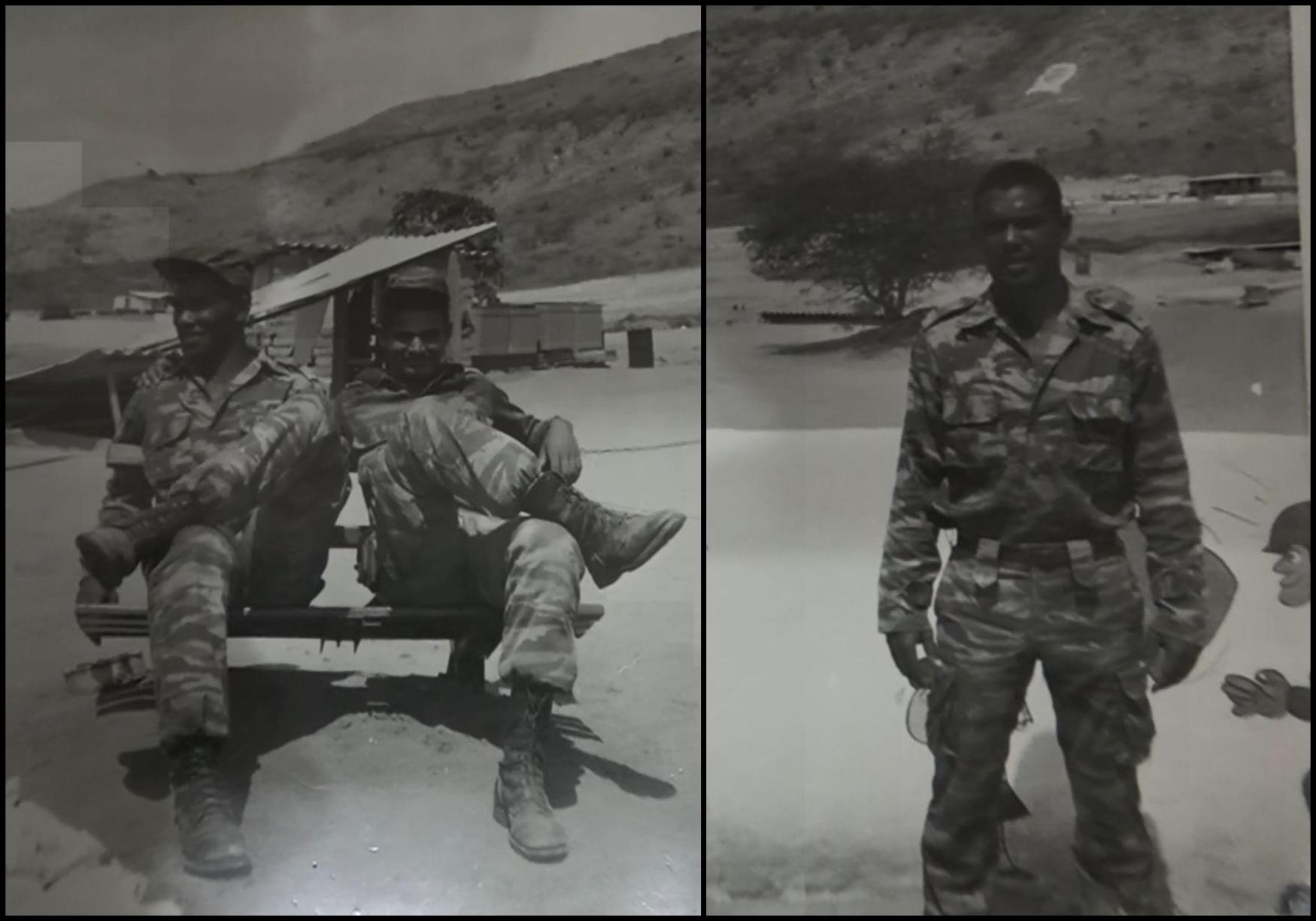

Ángel Moya en Angola. Fotos: tomadas de Memory of Nations.

El futuro líder de la oposición cubana y héroe de la Primavera Negra de 2003 fue posicionado en la Sesenta Brigada de Tanques, para entonces asentada en Huambo. Se desempeñó como oficial de infantería y debió aprender sobre la marcha las exigencias de ese rol para el que su entrenamiento como tanquista era insuficiente. La relativa distención del conflicto favoreció que durante su servicio Ángel Moya no tuviera que entrar en combate. Aun así, las inconsistencias entre lo que debía ser una misión militar inspirada por la justicia, y la crueldad de las acciones militares cubanas, así como la corrupción, le propiciaron un desencanto irreversible.

«Hubo una experiencia que a mí me hizo decir “hasta aquí”. Yo venía con la idea que nos habían enseñado en la escuela, desde niño, de que las tropas norteamericanas abusaban de la población civil en el mundo, y nos ponían el ejemplo de Vietnam. En Angola me tocó ver que las tropas cubanas hacían lo mismo. Un día, un grupo de la Unita se acercó a unos 7 u 8 kilómetros de la Unidad y lanzó unos disparos de mortero. No pasó nada, un proyectil cayó en el parqueo con daños mínimos y el otro cayó arriba de una unidad de artillería de largo alcance. De la unidad empezaron a bombardear para la aldea más cercana, pero indiscriminado».

La concepción de las aldeas como objetivos militares y la práctica de exterminar civiles como represalia estuvo entre las experiencias que fueron más determinantes para que muchos militares cubanos abandonaran cualquier idealización de la naturaleza del castrismo.

«Las aldeas —continúa Ángel Moya— eran objetivos militares porque la Inteligencia Militar aseguraba que en ellas ayudaban a la Unita con información, logística, comida y demás. Aparecían como objetivos militares en los resúmenes de exploración diarios. Las unidades cubanas de artillería fija apuntaban hacia ellas».

En otra ocasión, Ángel tuvo noticias de un episodio similar que involucró la muerte de civiles como represalia indiscriminada al asedio guerrillero.

«Custodiando la pipa de agua entramos en el aeropuerto de Cahama, porque el chofer de la pipa tenía relaciones con los pilotos. Pero delante de nosotros entró al aeropuerto una delegación que creo que era de la Iglesia católica angolana, una delegación de alto rango, cuya vestimenta característica yo nunca había visto. No fue hasta años después, cuando empecé a ver esa vestimenta en Cuba, que recordé aquel vestuario y me hizo suponer que habrían sido autoridades católicas. El chofer de la pipa comenzó a hablar con uno de los pilotos».

«Le dijo que había entrado una dignidad religiosa y el piloto le explicó que el día anterior ellos habían participado, junto con la fuerza aérea de Angola, en un bombardeo a unidades de la Unita que habían hostigado a una agrupación de tropas angolanas. En el área bombardeada había una iglesia enclavada y el clérigo había ido a la unidad a pedir clemencia por los civiles, porque había civiles muriendo, y las tropas cubanas eran las que dirigían y tenían el control de Angola, tenían más poder de decisión que las fuerzas armadas angolanas».

Ángel Moya junto a Berta Soler. Foto: cortesía del entrevistado.

El horror que supuso para aquellos hombres jóvenes sentirse relacionados con la administración de semejantes matanzas se puede presuponer por la facilidad con que le vienen estas imágenes a la memoria todavía 40 años después. En el artículo que sigue se sucederán testimonios similares con regularidad.

Abdel Legrá sirvió, como Ángel Moya, en la Sesenta Brigada de Tanques. Sus misiones coincidieron parcialmente, pero la llegada de Abdel antecedió a la de Ángel en un año. Su testimonio será tratado en este artículo más adelante pues Abdel ha sido por años un activista de derechos humanos destacado en la promoción de elecciones libres y la transición pacífica. En la actualidad, reside en el exilio. Por haber servido en la misma brigada y por recordar un episodio de matanza de civiles, un fragmento de su narración amerita insertarse aquí.

«Al llegar a Angola, yo fui llevado a la frontera con Namibia —cuenta Abdel—, un lugar que se llama Xangongo. En ese momento, la Sesenta Brigada de Tanques estaba ahí, más tarde, por los acuerdos que se fueron haciendo entre las partes en el conflicto, la brigada se desplazó a Huambo. Un día, todavía en Xangongo, se personó en la brigada un grupo de nativos angolanos, una tribu, con cadáveres en unas parihuelas, reclamando que los cubanos se los habían matado en una preparación militar, una preparación que hicieron con Katiuskas, que les llaman. El coronel de la Sesenta —no recuerdo el nombre de él ahora, hace tiempo estoy tratando de recordarlo y no lo recuerdo, sé que su ayudante personal se llamaba José Andrés Pla— ordenó darles latas de frijoles, sal, banderlán, que era como un spam que venía de Holanda, y esas cosas, y que se fueran. Y así mismo ocurrió, y esa gente se fue con sus muertos y en una carretilla se llevaron los productos que les dieron. Aquello fue muy desagradable». Concluye Abdel Legrá.

Para Ángel Moya, al rechazo de los abusos contra la población local se añadió el disgusto por las rutinas licenciosas que tenían los altos oficiales cubanos en contraste con el rigor de la existencia de las tropas.

«Yo estaba ya medio decepcionado con esas cosas que estaba viendo. Un día entro al Estado Mayor de la Brigada, ellos allí tenían un comedor propio, y cuando me paro en la parte de atrás del comedor, había unos banquitos, y abajo había una pila de latas de cerveza, marcas extranjeras, capitalistas, Heineken, Ancla. El jefe de la unidad se movía en ese jeep rojo Cherokee americano; tenían allí, o llevaban, a sus amantes. Esa corrupción y lujos, tan lejanos de las condiciones de la tropa, aumentaron mi decepción. Cuando el jefe de la unidad iba a las unidades de nosotros lo hacía dando órdenes, diciendo una pila de cosas a los oficiales, y yo pensaba: “este tipo que presume de una moral del carajo estando en guerra, y él tiene a su disposición lujos de los que todos estamos privados”. Aquello completó mi decepción sobre las tropas cubanas en Angola».

Antes de volver para Cuba, Ángel Moya botó, en un retrete, su expediente militar con los documentos que avalaban su participación en el conflicto.

***

Guillermo Fariñas Hernández (Santa Clara, 1962) —líder del Frente Antitotalitario Unido (Fantu), conocido internacionalmente por utilizar la huelga de hambre como método de lucha contra el poder totalitario, y Premio Sajarov de derechos humanos—, agrega nuevos nombres a mi lista de activistas veteranos de las intervenciones cubanas en África. Además de recordar la veteranía del héroe de la Primavera Negra, periodista y escritor, Jorge Olivera, me escribe: «Adriano Castañeda Meneses, de Sancti Spíritus y Coordinador Organizativo del Consejo Nacional del Fantu, también fue combatiente en Angola».

Guillermo llegó a Angola con 18 años, en septiembre de 1980, en una misión que se extendió hasta julio de 1981. Como para Ángel Moya, y la mayor parte de los veteranos y activistas aquí reseñados, era su primer viaje al extranjero. Iba como miembro de un grupo de cadetes del Minfar que después de conocer la guerra debían ir a estudiar en academias militares de la Unión Soviética. Según sus palabras, aquella misión fue traumatizante. Estuvo emplazado en una subunidad de Tropas Especiales del Minfar vinculada al Frente Olivo, nombre por el que eran conocidos los grupos antinsurgentes del ejército angolano y cuyo riesgo y experiencia bélica eran mucho mayores que las del ejército regular.

Guillermo Fariñas, izq. Foto: Wikipedia. / Guillermo Fariñas (al fondo a la derecha) durante su preparación militar en la URSS. Foto: tomada de https://terryaspinall.com/03merc/angola/angola-86-89/guillermo-farinas.html.

A mi pregunta sobre gratificaciones y dolores que le dejó aquella experiencia, responde: «Lo más grato de mis recuerdos de entonces es cuando les dábamos comida a los aldeanos angolanos, que estaban en medio de una guerra civil que no entendían. Lo que quisiera olvidar es cómo las tropas antiguerrilleras del Frente Olivo encerraban a los prisioneros, que eran aldeanos colaboradores de la Unita, en jaulas de hierro suspendidas, y todos los días el coronel del Minfar Antonio Enrique Lussón Batlle los ejecutaba delante de la unidad por las mañanas».

En su novela El abismo por dentro, disponible en Amazon, Guillermo Fariñas denuncia aquellos hechos y otros que vio cometer a las tropas cubanas.

En general, la violencia es parte del traumático capital de todo veterano y veterana, la que recibe y la que inflige. Pero sus detalles, la minuciosidad con que cada uno la registró, y que Guillermo ilustra en sus palabras, contrastan la apreciación colectiva de quienes no participamos de ellas, con la peculiaridad con la que cada veterano caracteriza una sola: la suya.

***

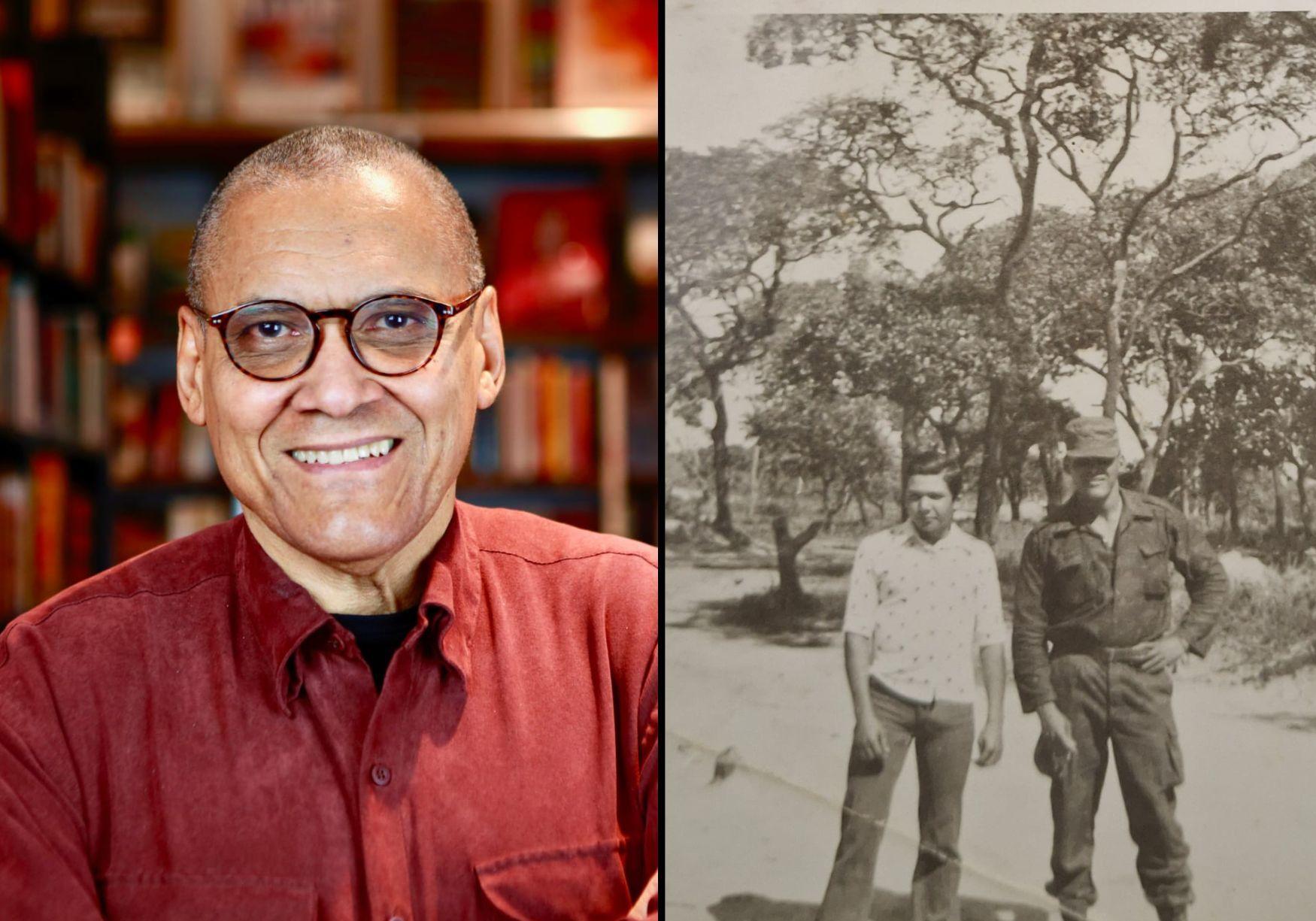

Jorge Olivera Castillo (La Habana, 1961), poeta, escritor y periodista, condenado a 18 años de prisión durante la Primavera Negra (2003)[1], que vive hoy en el exilio, es también un veterano. De su experiencia en Angola habla brevemente a Ted Henken en una entrevista en tres partes publicada por Hypermedia, «No hay nada voluntario en un sistema totalitario III». Allí cuenta que estuvo en Angola mientras cumplía su servicio militar, entre 1981 y 1983 —sus vivencias las refleja en su libro de cuentos Tierra dura que está disponible en Amazon—. En un pasaje interesante de la entrevista, Jorge Olivera semeja las sensaciones de cuando salió de la prisión política, en 2004, con las que tuvo al llegar de Angola en 1983. Le pregunto sobre esta semejanza y me responde:

«Este paralelismo tiene su fundamento en que, en Angola, donde estuve 26 meses, dos meses más de los dos años que debí estar allá, sobreviví a condiciones infrahumanas, rodeado de animales salvajes, principalmente serpientes, ratas, que recuerdo que nos caminaban por encima en las noches. Tiene su fundamento en el peligro, vi amigos mutilados, los desastres de la guerra, en el 82 sobreviví a dos bombardeos de la aviación. Sobreviví milagrosamente al paludismo, después tuve una amebiasis aguda, por la que también estuve ingresado. Honestamente, muchas veces pensé que no iba a regresar vivo. Verme de nuevo pisando las calles de La Habana fue algo milagroso, impresionante».

Jorge Olivera. Fotos: cortesía del entrevistado.

«La prisión, entre marzo de 2003 y diciembre de 2004, fue muy dura, yo creo que el encierro de por sí es contrario a la naturaleza humana. Además, estaban las condiciones, me encontraba a 1 000 kilómetros de mi residencia en La Habana, en el Combinado provincial de Guantánamo[2], estuve cerca de ocho meses en celdas de aislamiento, semitapiadas, después en el cubículo con los criminales, alimentándome con comida putrefacta, viendo los desmadres, las broncas, mutilaciones, las palizas que daban los guardias, no a mí, pero a los presos comunes, hacían de eso un infierno».

«Definitivamente, este regreso de la cárcel fue algo que experimenté como una salida del infierno, algo a lo que sobreviví afortunadamente. Y por eso considero que fueron dos escenarios en los cuales vi que la vida mía pendía de un hilo, por diferentes circunstancias, pero superarlas fue milagroso, volvía a la civilización sano y salvo, una expresión que es un tanto metafórica, pues de esas situaciones quedan siempre secuelas, a unas personas más que a otras, pero siempre quedan, como me han quedado problemas digestivos, de ansiedad, en fin, esto tiene su costo».

Sobre su experiencia en el presidio, también escribió Jorge Olivera el libro Huésped en el infierno.

***

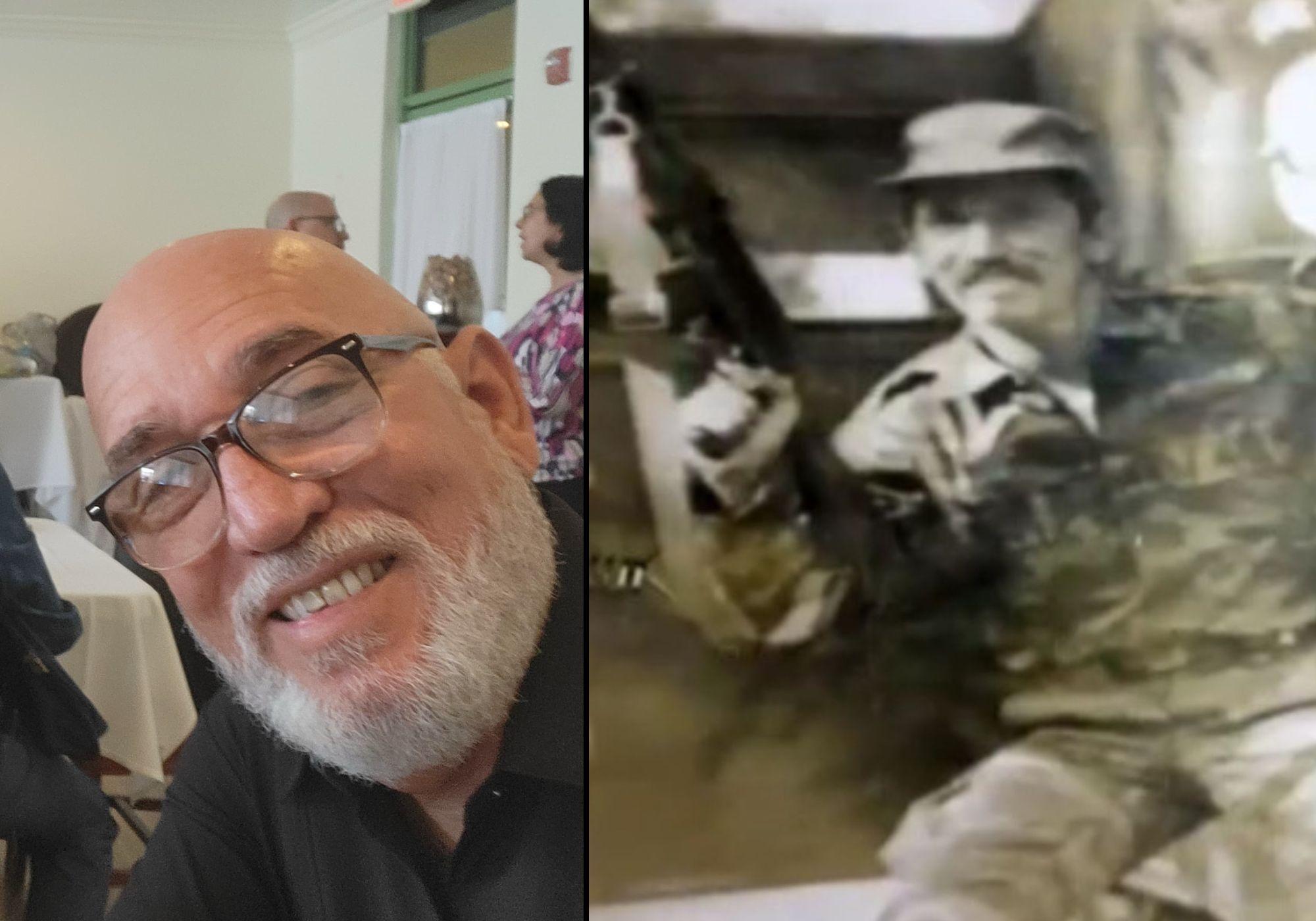

El miembro del Fantu, Adriano Castañeda Meneses (Sancti Spíritus, 1964), participó en el contingente militar cubano en Angola desde febrero de 1984 hasta marzo de 1986. Cumplió allí su Servicio Militar Obligatorio luego de que le ofrecieran la opción de reducirlo a dos años si iba a la guerra, en lugar de los tres que debería servir de permanecer en Cuba. «A quienes se negaban a ir los vejaban. Hubo oficiales que, al que decía que no, le acusaban de cobarde, maricones, se decía que había algunos a los que les enseñaron un blúmer, como que no eran hombres. Esas cosas, cuando eres joven, son una presión grande. También era una motivación la pacotilla, la ansiedad por traer algo del exterior, era la única posibilidad de salir en aquellos años y, bueno, el adoctrinamiento que uno tenía, se pensaba de otra forma, la gente veneraba a Fidel Castro, no teníamos el pensamiento que tenemos hoy, que con la Internet sabemos muchas cosas de la dictadura y la profundidad de las cosas que ellos han hecho».

Como Guillermo Fariñas, Castañeda Meneses fue miembro de tropas especiales vinculadas con la lucha contrainsurgente del ejército angolano, «le decían lucha contra bandidos, que eran los Oivos».

«Yo me formé como comunicador. Estuve primero en la Brigada 8, con operaciones en la provincia Luena y después la Brigada 58 de operaciones contra la Unita en Malange. Estaba en el monte, detrás de la guerrilla, imagina, no podía salir a lugares, candongas y demás, que existen en Angola, para traer algo. A mí me tuvieron que prestar ropa y una maleta para virar para Cuba porque no tenía. Solamente pude traer una grabadora y algunos jabones y cigarros. Una grabadora Sanyo de dos bocinas, pequeña».

Adriano Castañeda. Fotos: cortesía del entrevistado.

«Algo que pude ver —porque estuve en la Agrupación de Tropas del Sur, la unidad que dirigía toda la parte sur de Angola— fue a los generales que traían sus queridas de Cuba, las hacían suboficiales, mujeres jóvenes. En una unidad en Luena vi que cuando venían cubanos a relevar, venían mujeres, y los oficiales de alto rango iban a ver a las mujeres que llegaban, sus condiciones físicas, si eran bellas, para dejarlas allí y utilizarlas para tener relaciones sexuales».

Resalta el activista de Fantu el sufrimiento de la familia cubana debido a aquella experiencia, con la que Fidel Castro buscaba acrecentar su imagen internacional, «y también recibir dinero, porque se sabe que recibió mucho dinero por cada soldado, mucho marfil, mucha madera preciosa».

«Para mí la experiencia positiva es que, si salimos a tratar de cambiar la vida de los angolanos, que era lo que creíamos en aquellos tiempos producto del adoctrinamiento, también nos permitió ver más tarde que vivíamos en una dictadura y esa experiencia nos dio el coraje para enfrentarnos al castrocomunismo».

Sobre los beneficios que obtuvo el castrismo en la intervención en Angola, a que se refiere Castañeda Meneses, habla también Ángel Moya en la entrevista hecha para esta publicación:

«El Gobierno de Angola pagaba en dólares un salario a cada cubano, te estoy hablando desde 1975 hasta 1991, eso fue un acuerdo que hubo entre Agostino Neto y Fidel Castro. No recuerdo el monto, pero para aquella época era buen dinero; y el régimen cubano, Fidel Castro, en vez de darnos ese salario en dólares o el equivalente en pesos cubanos, pagaba 7 pesos a los soldados regulares, la gente que iba por el servicio militar, y a los oficiales les pagaba de acuerdo con el rango y el cargo un salario en moneda nacional, no en dólares ni el equivalente en moneda nacional del salario que pagaba Angola. Y a las tropas de reserva, lo que era yo, les pagaban el equivalente al sueldo básico de su centro de trabajo, todo el tiempo en moneda nacional. Eso lo supimos nosotros en Angola de manera extraoficial, oficialmente de eso no había constancia, y no por brete o comentarios entre soldados, sino entre primeros oficiales, que va de mayor a coronel, y oficiales subalternos, que sabíamos eso» [3].

***

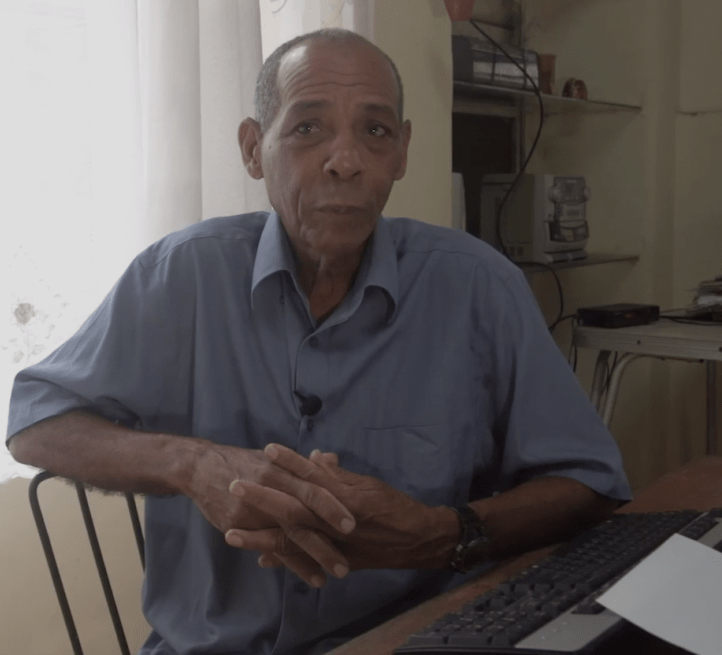

A Abdel Legrá Pacheco (Guantánamo, 1961), quien participó en la intervención cubana en Angola de diciembre de 1988 a septiembre de 1990, aquella experiencia le sirvió para consolidar sus ideas sobre el socialismo. Abdel formó parte de varias iniciativas por la reforma electoral y la participación política en años recientes. En la actualidad, reside en el exilio.

«Antes de ir a Angola yo había ido a la Unión Soviética en 1986. Fue mi primer viaje al extranjero y fui como técnico de la industria deportiva, en plena perestroika, yo había creído que los soviéticos eran gente muy buena, de otro mundo: y aquello era un desastre. En Angola, acabé de consolidar mis ideas contrarias al sistema, vi cosas horrendas, las viví».

Poco después de su llegada, Abdel quedó al frente de las antenas parabólicas que recibían los programas de televisión de la Sesenta Brigada de Tanques; su función era distribuir los programas televisivos de sus diferentes unidades. Por esa vía tuvo acceso de primera mano a información de Cuba y del resto del mundo a través de señales televisivas internacionales. Pudo ver la caída del campo socialista en los distintos países este-europeos sin la mediación de la censura castrista, y vio los materiales de los juicios de Arnaldo Ochoa y más tarde del que había sido ministro del Interior, José Abrantes. Todo ello confirmó su apreciación del socialismo luego de la desilusión que sufrió en la URSS.

Abdel Legrá. Fotos: cortesía del entrevistado.

«Supuestamente, yo iba a Angola como especialista del Inder que iba a montar unos gimnasios. Cuando bajamos del barco Fiodor Chaliapin nos dieron uniformes, botas, armas, y de pronto me montan en un avión y me mandan para Xangongo, en pleno frente, en la frontera con Namibia, me pusieron en un grupo de zapadores. Antes de montarnos en el avión nos pusieron unos videos con el fusilamiento de algunos cubanos que habían cometido delitos dentro de las fuerzas armadas, robos, secuestros, vandalismo y demás. Nos metieron en un área, nos pusieron esos videos para mostrarnos lo que nos podía pasar si cometíamos alguno de esos delitos. También nos pusieron videos de cubanos presos, nos dijeron que era un pelotón de Pinar del Río que se había negado a participar en la guerra. Nos mostraron videos como una manera de coacción de todo lo que nos podía pasar si tratábamos de desertar. Después de esos videos nos dieron un almuerzo, nos montaron en un avión y nos lanzaron para el aeropuerto de Caama. Allí nos montaron en camiones y nos llevaron hasta Xangongo».

Además de la narración, ya descrita en este artículo, de un episodio del que fue testigo durante su estancia en Angola (la retribución con alimentos a un grupo de pobladores que protestaron en la Sesenta Brigada de Tanques porque durante un entrenamiento les habían asesinado a numerosos allegados), Abdel comenta otros eventos a los que asistió con extremo dramatismo, uno de ellos fue la retirada de la Sesenta Brigada de Tanques de Huambo. Durante el tiempo de misión de Abdel, la Sesenta Brigada se había retirado de Xangongo hacia Huambo, el evento que narra a continuación corresponde con la retirada posterior de esta segunda localización:

«Ese último día fue terrible, se hizo un cerco alrededor del aeropuerto de Huambo, donde aterrizó el último Il 86 soviético para llevarse al alto mando y cosas estratégicas de ellos. Estaban todos los angolanos que querían huir porque se iban las tropas cubanas y ellos habían colaborado con ellas, eran cocineros, sirvientes, y no querían quedarse por temor a ajustes de cuentas. Yo estaba en un camión que era del grupo fílmico de la Sesenta Brigada y el aeropuerto estaba rodeado con militares cubanos, antiaéreas, no fuera a ser que trataran de tumbar el avión. Aquella masa de angolanos se desbordó y salieron corriendo para montarse en el Il 86».

«Cuando empezó a subir la puerta del Il 86, que es como una compuerta trasera que baja y sube, todos los angolanos en desbandada trataban de subirse y entrar al avión a través de ella. Los guardias de los aviones les daban golpes en las manos con las culatas de los Ak, el avión ya caminando y la gente guindando, corriendo atrás del avión. Las turbinas de ese avión son muy potentes, imagina que dos guagüitas de esas, guasabitas, que les decían, una se volcó y la otra empezó a rodar dando vueltas. Cuando los angolanos caían del avión, los que no caían en el área que cubrían las turbinas podían correr, pero los que caían en la parte de las turbinas eran arrastrados, rodando por la pista. Las turbinas, cuando arrancaron, fue el desastre. Cuando yo vi la retirada de las tropas americanas de Afganistán y vi a los afganos corriendo para montarse en los aviones, me vino a la mente aquello. La misma historia, lo que la retirada de las tropas americanas fue documentada, esta no, no sé si la fílmica de las Fuerzas Armadas lo registró».

***

Pedro Acosta: la primera etapa de la guerra

Pedro Acosta Peña (Matanzas, 1951), periodista y activista que vive en el exilio actualmente, llegó a Angola en enero de 1976, donde permaneció hasta mayo de 1977. Ocho días, entre el 2 y el 10 de enero de 1976, mediaron desde que le preguntaron si estaba dispuesto a ir a Angola y su aterrizaje en Luanda. Ambas, la pregunta sobre su disposición, y la recogida para ir a la unidad militar desde la cual salió, se produjeron en escuelas de enseñanza primaria y secundaria habaneras. La utilización de centros de enseñanza con propósitos militares por parte del castrismo ha sido denunciada históricamente; en el presente, se emplean centros de enseñanza (entre otras instituciones públicas) como puntos de vigilancia y concentración contra actividades de la oposición o manifestaciones ciudadanas.

Pedro Acosta. Fotos: cortesía del entrevistado.

«Con los años —me cuenta Pedro—, uno analiza algunas de las interrogantes que se hizo en Angola sobre nuestra participación en esa guerra tan lejana. Creo que mi experiencia allí me sirvió para evolucionar como ser humano y fue importante en mi activismo político posterior. Por ejemplo, allí en el monte votamos por la Constitución de 1976 y no sabíamos qué contenía, incluso había gente joven que no sabía lo que era una Constitución. Los jefes no estaban debidamente preparados para dirigir un combate, me refiero en este caso a la artillería de cañones 130. El que iba al frente del grupo era un mayor que después de haber estado nueve meses en Angola se paró y nos dijo que él les había advertido a los jefes que no estaba preparado para dirigir, pero aun así lo obligaron a asumir una jefatura de trecientos y tantos hombres. Eso pudo costarle la vida, pues en un tiro de prácticas dio mal las coordenadas del blanco, que eran precisamente aquellas del observatorio donde él se encontraba, y si no es por una intervención de último momento, los proyectiles de 18 cañones le hubieran caído encima».

«Por último, te diría que durante nuestra presencia allí nos dimos cuenta de que nosotros éramos un ejército de ocupación. En un momento determinado en la ciudad Sá da Bandeira, cerca de donde estábamos, se dio una situación entre la Policía y las Fapla[4] y nos dijeron a nosotros que el cubano que se dejara detener por un soldado o policía angolano iba a ser juzgado por traición. ¿Te das cuenta de hasta dónde llegaba el poder que ejercíamos los cubanos allí?».

Sobre su experiencia en Angola, Pedro Acosta escribió La guerra de Angola. Historias no contadas, libro que se puede comprar en Amazon.

Etiopía

El activista y periodista independiente Dimas Cecilio Castellanos Martí (Oriente —actual Granma—, 1942) se movilizó por decisión propia e hizo las gestiones para viajar como soldado de la Misión Militar Cubana en Etiopía. Estuvo allí de diciembre de 1977 a octubre de 1979. La experiencia consolidó su madurez política en una vida dedicada al activismo desde antes de 1959. En la actualidad, Dimas sigue publicando artículos de investigación histórica y política.

Dimas C. Castellaños. Foto: El Estornudo.

«Para mí fueron formadoras las relaciones que sostuve con los etíopes. Una vez terminada la guerra, pasé más de un año viviendo en la ciudad Jijiga y eso me permitió tener mayor contacto con la población. Fue muy importante porque por mis estudios de Ciencias Políticas me interesaba la historia y la política de África. Me impresionó que conocían de su historia, a pesar de la extensión del analfabetismo, por la tradición oral. Haber tenido contacto con dos jefes de tribus nómadas fue un conocimiento sociológico crucial. Las atrocidades de la guerra fue lo desagradable de aquella experiencia, fue una guerra devastadora en la que la superioridad de las armas nuestras fue aplastante para el ejército somalí».

«Las cifras de muertos de ambos bandos fueron decenas de miles, fundamentalmente de parte de Somalia. Ver pueblos arrasados porque los somalíes los habían ocupado y asesinado a los hombres y los niños, y cuando los etíopes los retomaron hicieron lo mismo. Era un fratricidio de parte y parte. Y, dolorosamente, la muerte de los cubanos, unos 180, la mayoría después de terminar la guerra. En la guerra no pasaron de 30 los muertos, pero al día siguiente ya se estaban dando problemas de todo tipo, accidentes, errores, de todo ocurrió».

***

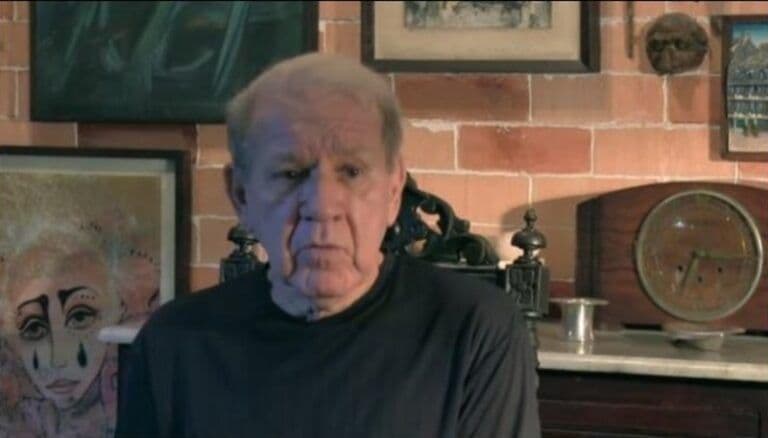

También en Etiopía sirvió el periodista y activista por los derechos humanos Fernando Dámaso Fernández Fernández (La Habana, 1938-2025), oficial de academia que tuvo en aquel país dos misiones paralelas; una como jefe de operaciones en el Estado Mayor al frente del cual se encontraba el general Arnaldo Ochoa, y otra como autor de un libro sobre la conflagración encargado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. «Fue una guerra rápida, de diciembre de 1978 a marzo de 1979, yo regresé en julio para recoger las experiencias para el libro, que ya en Cuba terminé y se editó como libro secreto para uso de las FAR. Aquella guerra, en primer lugar, continuó fortaleciendo mi convicción de que estaba del lado equivocado de la historia, apoyando algo que, de intento de revolución se convirtió en robo-ilusión. En segundo me fortaleció personalmente al participar en una guerra de verdad, dada mi formación como oficial de academia; en tercero, me sentí, por un lado, complacido por combatir en defensa de un país agredido y, por el otro, triste al entender que estábamos apoyando a un dictador en ciernes, como quedó demostrado después».

Fernando Dámaso. Foto: tomada de Hypermedia.

La dictadura en ciernes a que se refiere Fernando Dámaso es la que encabezó Mengistu Haile Mariam (1937), líder etíope desde 1974 hasta 1991, cuando fue derrocado y se exilió en Zimbabue, donde vive actualmente. En un juicio realizado en ausencia en 2008, Mengistu fue hallado culpable del crimen de genocidio y condenado a muerte por los atropellos cometidos durante su liderazgo con la complacencia soviética y castrista.

***

Teodoro del Valle, un caso particular en esta relación de activistas

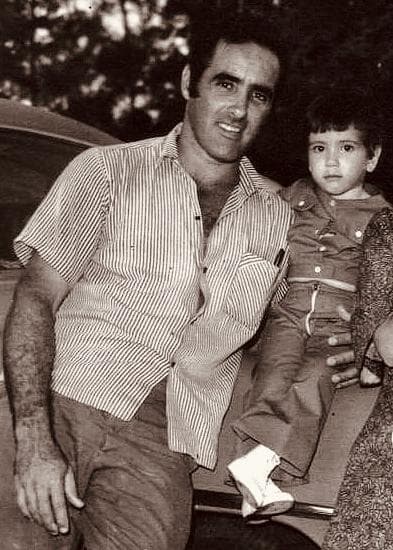

El diseñador y pintor Tomás Teodoro del Valle Perera (La Habana, 1944–Miami, 2004) no fue un veterano de la guerra de Angola: «Mi papá —cuenta su hija Nedine del Valle—, fue en algún momento de los setenta a Angola como parte de una exposición que se llevó allí para enseñar las mieles y el paraíso cubano. Al parecer, él trabajaba en el departamento de diseño del Ministerio de la Construcción, antes había trabajado en el Pabellón Cuba, y su función o especialidad era la organización de exposiciones».

Lo que sigue ha sido tomado del testimonio de Nedine del Valle, una de las cuatro hijas de Teodoro del Valle, quien apenas pudo compartir con su padre pues este fue condenado a 20 años de prisión en 1980. En torno a Nedine y las demás hijas de Teodoro se tejió un silencio familiar alimentado, entre otras razones, por el miedo a que la persecución y el acoso sufrido por el padre se extendiera a sus hijas.

«Al parecer, en Angola mi papá vio unas fosas llenas de cadáveres de cubanos muertos; él vio hacer, o sabía que existían fotografías de esas fosas. En Cuba, él tenía acceso, por la índole de su trabajo en el Ministerio de la Construcción, al departamento que tenía esos negativos. De allí parece haber sustraído, además, imágenes de los diseños de puentes, carreteras y otras obras que el ministerio ejecutaba o planificaba. Al parecer, también substrajo material del aeropuerto que se construía en Granada. Él quería sacar eso del país y denunciar lo que estaba pasando en Angola. En aquella época se hablaba mucho de féretros que llegaban llenos de piedras, familias a las que no les entregaban el cuerpo de un familiar muerto en Angola y otros episodios de escamoteo de cadáveres».

En un proceso del que Nedine conoce apenas por narraciones familiares muy imprecisas, Teodoro del Valle parece haber confiado en un chofer de su trabajo a quien le habló de los negativos que tenía escondidos. Por la delación de este sujeto, quien además fungió como testigo en el juicio, fue hallado culpable de espionaje y condenado a 20 años de prisión.

Tomás Teodoro del Valle junto a su hija Nedine. Foto: cortesía de la entrevistada.

«Yo te puedo decir que a partir de ahí mi padre cae en una total desgracia, y también te puedo contar que no quedó un hueco de terreno en el patio de mi abuela que no fuera levantado por la Seguridad del Estado para encontrar los films, que nunca los encontraron hasta que no amenazaron a mi papá con lastimar a la familia, y hacerlo. A pesar de que mi papá lo dijo para proteger a la familia, pues así y todo metieron preso a su cuñado, que no tenía nada que ver con eso, como siete u ocho años. Incluso, el delator que sirvió como testigo en el juicio contra mi padre fue llevado como testigo al juicio de su cuñado, para corroborar que él no había tenido relación con los hechos, y aun así fue condenado».

A la condena de 20 años se le sumaron posteriormente otros tres años por escaparse de la prisión de La Cabaña. Asegura Nedine que su padre fue el último preso que se escapó de aquella prisión castrista. Lo hizo con el apoyo de los presos comunes, con los que tuvo gran afinidad por su valor personal y por sus habilidades como artista.

Para cuando lo recapturan, ya La Cabaña estaba cerrada y Teodoro del Valle es trasladado al Combinado del Este, donde conoce a los miembros fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (Ccpdh).

«Mi padre sale en 1987 de la prisión porque allí, en el Combinado, una madrugada, un guardia entró y le dio con un hierro, un tubo, algo contundente, en la cabeza mientras dormía, y quedó en la cama desangrándose, pero no murió. Al parecer, él era alguien muy incómodo para ellos. Los presos, cuando ven que tiene pulso, tengo entendido que hacen una huelga en el comedor de la prisión con las bandejas, las cucharas, porque no se lo querían llevar para ver si se moría. Logran con esa huelga que se lleven a mi padre al hospital de la prisión, y cuando llega al hospital dicen que es una fractura muy seria como para atenderla allí y lo llevan al Calixto García. Esa fue la razón por la cual él sale de prisión. Él no sale del país de inmediato».

En febrero de 1988, cuando el Ccpdh organizó la Primera Muestra de Arte Disidente, Teodoro del Valle aparecía entre los vicepresidentes que organizaron el evento. No tiene clara, Nedine, la fecha de salida de su papá de Cuba; pudo haber sido en 1988, pero también en 1989, aunque ella considera que fue en el 88. Habría sido ese el año en que este héroe de la democracia salió de Cuba en medio del sistema de violencias que ciñó sobre él el castrismo, como sobre la totalidad de los audaces miembros del Comité. Teodoro del Valle murió en Miami en 2004, allí se había mudado luego de residir un tiempo en New York. Para darme esta información, Nedine apela a los testimonios familiares, los de algunos allegados de los presos que estuvieron con su padre y ella conoció cuando era estudiante de secundaria, ansiosa por saber de él, y noticias acerca del Ccpdh que guarda en su poder.

***

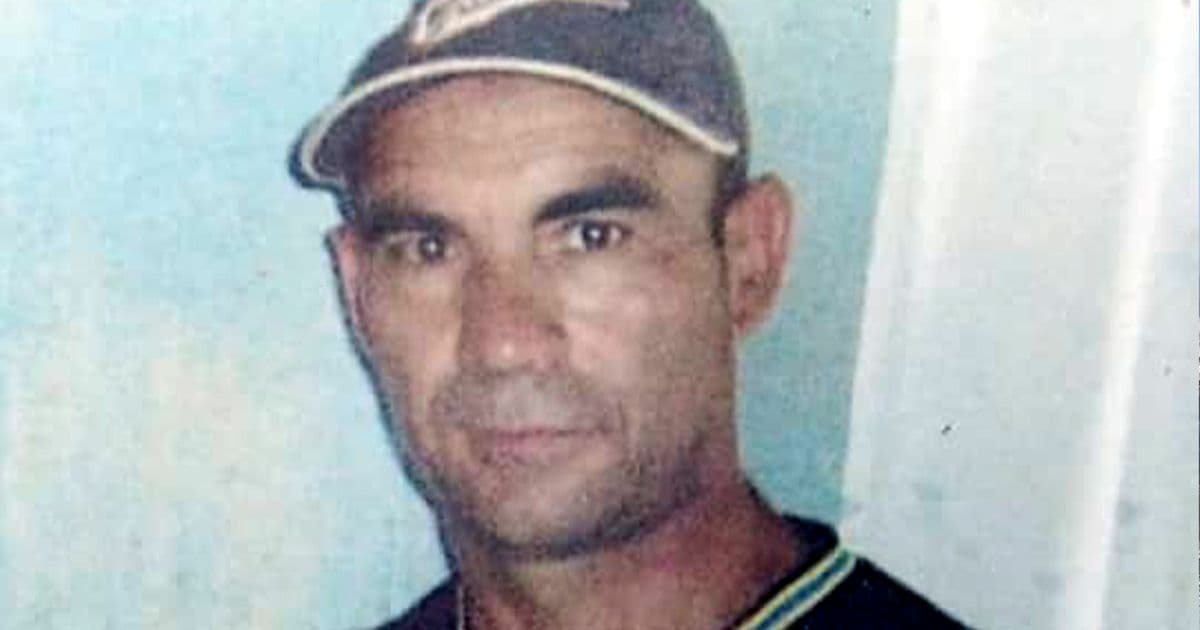

El recorrido cívico de Cruz García Domínguez

El 25 de agosto de 2025, diversos medios de prensa relataron acerca de la huelga de hambre que, por 11 días, sostenía el preso político enfermo de párkinson Cruz García Domínguez, de 63 años. García Domínguez fue arrestado violentamente durante las protestas nacionales del 11 de julio de 2021 y cumple su condena en la prisión «Cuba sí», de Holguín. Cuatro días después, el 29 de agosto, fue noticia que el preso político interrumpió la protesta «tras la insistencia de la familia», llegando a totalizar 15 días sin alimentarse.

El 11 de julio de 2021, tuvieron lugar las protestas más grandes registradas en la historia de Cuba. Se demandaba en ellas el cese de la administración comunista sobre el país, los sucesos redimensionaron la percepción nacional e internacional del descrédito comunista y revolucionario.

Cruz García es veterano de Angola, país en el que estuvo en algún momento de los años ochenta. El héroe de Angola y del 11 de julio fue delegado de circunscripción en el municipio Mella de Santiago de Cuba. El sistema electoral comunista dispone la competencia entre candidatos únicamente a niveles de circunscripción, la unidad política más pequeña del mapa político nacional. Por esa razón, aun con todo lo que corrompe el castrismo al sistema electoral, un delegado de circunscripción tiene razones para afirmar que cuenta con mayor apoyo popular que el presidente de la república o cualquiera de sus diputados.

Cruz García encarna la ejecutoria del que cumplió con lo dispuesto por el castrismo para aquellos con afanes de participación pública y, realizado un ciclo de extensiones variables, comprendieron el andamiaje de su infamia. Esa voluntad de participación no se detuvo en el desengaño —momento de detención frecuente bajo toda dictadura por el temor de las consecuencias—, sino que concibió acciones propicias para transformar la realidad para todos, lo que se encuentra entre las máximas aspiraciones de la acción cívica.

Cruz García. Foto: Cibercuba.

La decisión de marchar el 11 de julio de 2021 y la prisión que sufre en el presente, luego de haber participado en las campañas militares y la institucionalidad castrista, ilustran la particularidad del recorrido cívico cubano, en el que la práctica totalitaria suplanta al individuo libre hasta tanto es capaz de concluir por sí mismo el alcance de su sometimiento y opacidad. No es una determinación fácil, de ahí los tiempos variables que cada héroe abordado en este artículo precisó para asumirla, pues no solo no encontrará asistencia en el andamiaje totalitario, sino que promete las peores consecuencias a quienes la asumen.

A sus 63 años, y padeciendo una grave enfermedad degenerativa como lo es el párkinson, Cruz García cumple una sanción de 12 años de prisión con una petición fiscal previa de 17 años. Hoy sobrevive en condiciones de hacinamiento, desahucio sanitario y hambruna generalizada que reporta como característicos de nuestras prisiones el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en su informe de agosto de 2025, el mes en que realizó su huelga de hambre el héroe de Angola y del 11 de julio:

«Durante el mes se documentaron cuatro muertes, reflejo de dos problemas estructurales en las cárceles cubanas: la deficiente atención médica y la indolencia institucional. Anthony Bermúdez (La Condesa, Mayabeque), Ariel Hasdie López (Quivicán, Mayabeque) y Abraham Carmenates Hervás (Boniato, Santiago de Cuba) fallecieron por falta de asistencia sanitaria o negligencia. Kevin Caraballo (Nieves Morejón, Sancti Spíritus) murió durante una huelga tras autolesionarse (clavándose la cabeza) como forma de protesta para reclamar su inocencia».

Veteranía y activismo: algunas conclusiones

Para la mayoría de los veteranos comprendidos en este artículo, viajar a Angola fue la primera salida al extranjero de su vida. Igualmente, con escasas excepciones, después de la experiencia militar, no volvieron a hacerlo hasta cerca de 40 años después como miembros de la oposición o para radicarse en el exilio. Adriano Castañeda Meneses no ha vuelto a salir de Cuba, no ha sido posible saber si lo ha hecho Cruz García Domínguez. El utilitarismo castrista, que condiciona la realización de aspiraciones humanas según su provecho, la pobreza material y financiera, y los obstáculos que hasta la reforma migratoria de octubre de 2012 dificultaban salir al extranjero, hacían de viajar fuera del país una meta difícil al margen de las vías oficiales.

El conjunto de carencias que se añade a la falta de libertad marca toda historia personal bajo la tiranía comunista, de su alcance nacional dan fe los profesionales más brillantes necesitando lo mismo un par de zapatos que un plato de comida. Ya sea por la experiencia misma de la miseria, como por las estrategias que se trazan para superarla, la historia de cada individuo en el castrismo presenta un conjunto de episodios dolorosos y desgarradores. Un fenómeno que se caracteriza por su frecuencia en lo individual y por su carácter compartido en lo social.

Dentro de ese escenario, el opositor es un sujeto especialmente lastimado que acarrea los añadidos que el régimen castrista impone a quienes la denuncian; lo cual difiere con contundencia de los profesionales de la política de los países libres.

La libertad de prensa, opinión y participación pública permiten la configuración diáfana del sujeto político, y tienen en la construcción común la constatación de la necesidad del colectivo para la elaboración individual. En un país sin libertades, la determinación para identificarse como opositor resulta un proceso mucho más personal, en el que la historia y la reflexión propia adquieren una importancia mayor, y prevalecen valores como la audacia y la voluntad. En la democracia, se confía en lo público, en tanto en las autocracias se recela de ello.

Las personas abordadas en este artículo ilustran el efecto de la participación en las llamadas guerras de Angola y de Etiopía en la consciencia política bajo el castrismo. Específicamente, se ha buscado aquilatar en estas líneas la capacidad de un puñado de veteranos que, a partir del desencanto, insistieron en mejorar las condiciones de sus semejantes, exaltando los derechos humanos y la libertad: y sufrirán por siempre las consecuencias brutales de su elección.

[1] Jorge Olivera cumplió un año y nueve meses del total de la sentencia, tiempo después del cual salió en prisión extrapenal y permaneció en Cuba hasta su salida definitiva al exilio muchos años más tarde. Jorge se encontraba entre los poetas destacados que fueron apresados durante la Primavera Negra junto a Raúl Rivero y Manuel Vázquez Portal.

[2] Es práctica habitual del castrismo llevar a los presos políticos a prisiones alejadas de sus residencias, dificultando las visitas familiares y la comunicación. En Cuba, donde el transporte es casi inexistente, las pequeñas distancias relativas por la extensión del país se vuelven enormes por la precariedad y el costo de las formas de desplazamiento. El Combinado Provincial de Guantánamo es la prisión más alejada de la que era entonces la residencia de Jorge Olivera.

[3] Sobre los ingresos del Gobierno cubano a partir de la intervención militar y las misiones de cooperación cubana en Angola a mediados de la década del setenta, es ilustradora la investigación «Misión de Cuba en Angola (I). El negocio de la solidaridad», de la periodista Annarella Grimal, publicada en elTOQUE el 18 de abril de 2024. Se citan allí las estimaciones de la investigadora cubanoamericana María C. Werlau, según las cuales el castrismo habría amasado, por la participación militar cubana durante década y media en la Guerra Civil angolana, entre 4 800 y 9 600 millones de dólares. Igualmente, comparte Grimal el Acuerdo Especial de Cooperación entre Cuba y Angola de 1977 —asequible en el archivo digital del Wilson Center—, que establecía sueldos «de 630 a 1 200 USD que, en fecha tan temprana como 1977, pagaba Angola a Cuba por graduados de la enseñanza técnica y universitaria». Los datos y documentos disponibles permiten entrever que la intervención cubana en Angola fue un negocio con ingresos fabulosos para Fidel Castro, a costa del sacrificio de los cubanos y del saqueo bárbaro de los tremendos recursos naturales de Angola.

[4] Fapla, Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola. Con la independencia de Angola, las Fapla pasan a ser el Ejército regular angolano. Fue la fuerza armada apoyada por el castrismo.

Esta investigación contó con el apoyo de Cultura Democrática.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Roldy García Rodríguez