Leonardo Padura cumple 70 años: inventario de urgencias

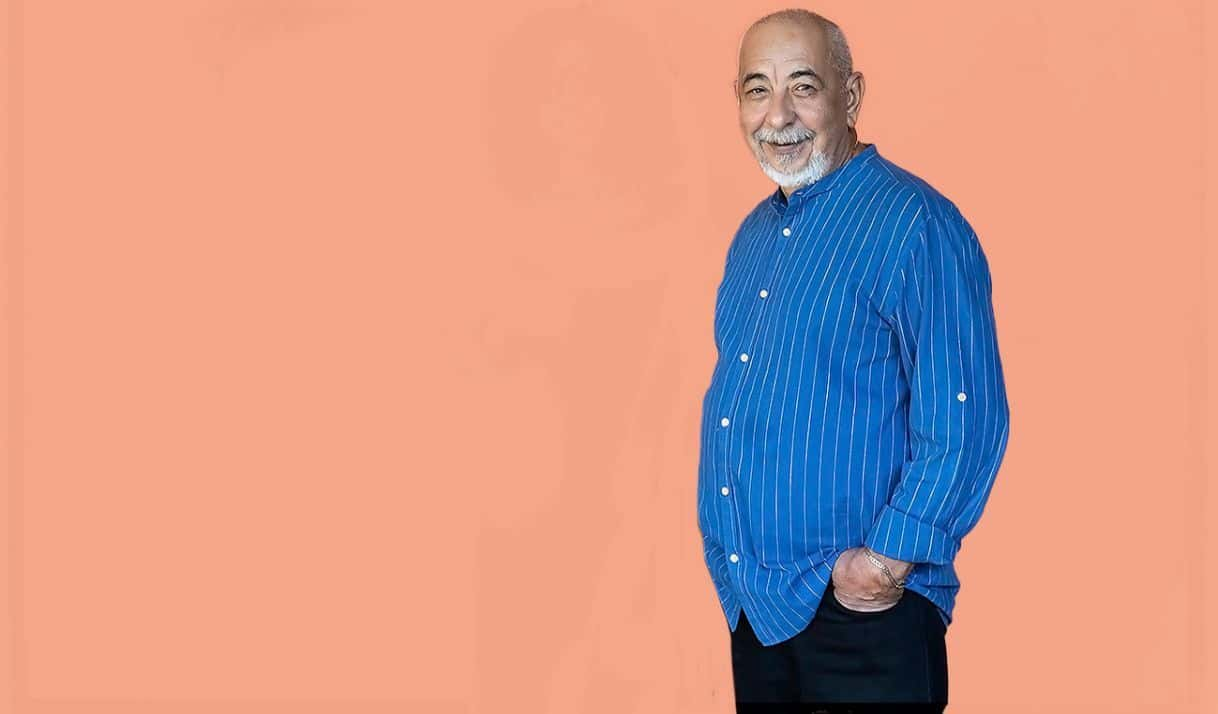

Foto: cortesía de Daniel Mordzinsky.

Leonardo Padura, el escritor cubano vivo más difundido en el ámbito internacional, está cumpliendo 70 años este 9 de octubre de 2025. Con una impresionante faena en la creación literaria, el periodismo y la escritura cinematográfica, Padura es hoy no solo una figura prominente de la literatura cubana, sino que también se ha ganado un espacio en el acontecer cultural iberoamericano, en el que sus libros y su presencia gozan de amplia popularidad y reconocimiento.

Los festejos del aniversario han estado precedidos por el impacto arrollador de sus más recientes títulos: Ir a La Habana (2024), un volumen de ensayos, testimonios y vivencias sobre la ciudad donde nació y aún vive el autor; y últimamente la novela Morir en la arena (2025), una dolorosa incursión en la realidad cubana que retrata a su generación, triste y defraudada, y que ha estado en los primeros lugares de ventas en España durante varias semanas.

Sin embargo, el cumpleaños que Padura ha decidido celebrar en su casa de Mantilla, en La Habana, no estará acompañado con ediciones cubanas de sus últimas producciones literarias. Va siendo cada vez más un patrón de trato editorial que sus libros no se publiquen ni se distribuyan en su país, donde el autor mantiene una legión de ávidos lectores y fieles seguidores, a pesar de la invisibilidad de su nombre en los medios oficiales.

De todos estos temas hablaremos con Padura en esta entrevista que —quiero advertirlo— será una conversación desde la amistad que nos une hace 40 años, con la admiración y el afecto de siempre, que no son ajenos a discrepancias y diferencias, sobre todo cuando entramos en temas de béisbol.

Alguna vez planeamos que tus 70 octubres los celebraríamos juntos en Mantilla. Lamento que las circunstancias nos lo impidan, pero al menos estamos conversando en cercanía virtual, con la amistad a prueba del tiempo. Quería iniciar esta charla exaltando el valor que tiene la amistad para ti.

La amistad ha sido algo que hemos cultivado, que hemos cuidado por siempre. Hemos tenido muchas peleas, muchas, y eso es lógico, pero creo importante que en momentos determinados hayamos tenido discusiones, porque eso sirve para fomentar la amistad. No tenemos que pensar igual acerca de todo, no tenemos que sentir igual por todo, podemos tener desavenencias, pero siempre desde el respeto y desde la fidelidad, dos cuestiones fundamentales. Y, por supuesto, a mí me da mucha pena que tú seas espirituano y que solamente hayan ganado un campeonato en las series nacionales cubanas. Eso, mira, no es tu culpa. Sé que es tu condena más bien y de lo cual podemos hablar en algún momento más adelante aquí. Muchas gracias, Cancio, muchas gracias, por la amistad.

Además de los éxitos literarios de los últimos años y por estos días con Morir en la arena, ¿cuáles son las cosas que realmente tienes para celebrar en el inventario personal de los 70 años?

A los 70 años uno empieza a tener una plena conciencia de que tiene más pasado que futuro. Eso es evidente. Entonces empieza a acumular ciertas preocupaciones. Es un proceso al cual yo me he ido acercando en los últimos años, incluso desde la literatura, porque con mi personaje Mario Conde y su proceso de envejecimiento (Conde es un año más viejo que yo) he ido reflexionando sobre lo que significa entrar en una edad provecta. Tengo grandes temores, el temor, por ejemplo, a que la memoria no me responda. Sabes que un escritor es un almacén de memorias y sin eso no podría trabajar. Sé que físicamente ya no respondo a determinados estímulos de la misma manera, pero lo que me sigue acompañando es la ambición por retarme como escritor. No quiero conformarme con lo que pueda haber conseguido, sino saber que siempre uno tiene que intentar ser el mejor escritor que es capaz en el momento en que escribe el libro en el que está inmerso. A los 70 años, me han pasado cosas que jamás imaginé que me ocurrieran, muchas satisfactorias, y una de las más importantes que me ha pasado, que me va a pasar ahora, el jueves que cumplo los 70 años, es que esa mañana voy a poder bajar a mi casa, a la casa donde yo nací en 1955, y voy a poder recibir el beso de felicitación de mi madre, que está ahí. Y otra de las grandes satisfacciones es que voy a llegar a esta edad viviendo, conviviendo y sintiendo la misma pasión por aquella muchacha que conocí en 1978, Lucía López-Coll, quien es desde entonces mi compañera. Creo que esas son cosas muy importantes.

Hay un hecho significativo para la ocasión, y es que vas a celebrarlo en la casa de tus ancestros, en el espacio que te vio nacer…

También con el hecho de haber podido construir una casa. Eso, en Cuba, los cubanos sabemos lo que significa. No solo tener una casa, sino haber construido una casa, que es la misma casa de mi padre que después nosotros ampliamos. Y el otro día alguien me preguntaba, ¿cómo es tu relación de pertenencia con esa casa y con Cuba? No solamente porque yo haya nacido ahí y esté todavía mi madre (mi padre ya murió, se cumplen 12 años por estos días) y la misma habitación de mis padres. En esa habitación donde se ponía la cuna, primero la mía, después la de mis dos hermanos, en ese espacio hay un pequeño altar empotrado en la pared, en el cual permanecen varias imágenes de santos y vírgenes: un San Lázaro, una Santa Bárbara, una Virgen de Regla, pero el sitial central lo ocupa la Virgen de la Caridad del Cobre. Seguir viviendo en la casa de alguna manera bendecida por la Virgen de la Caridad del Cobre, una virgen que me pertenece en muchos sentidos, porque recuerda que tengo dos nombres, yo me llamo Leonardo de la Caridad, es motivo de una gratitud profunda. Porque mi padre, que era masón y ateo, no creía en Dios, pero creía en la Virgen de la Caridad y le pedía cosas. Tener esa virgen ahí, en esa casa, a través de 71 años —la casa se construyó en 1954— es un símbolo de la pertenencia profunda a un sitio, a una cultura, a una familia, a una identidad, que es algo que he defendido siempre.

Me alegra que menciones las cosas que te han mantenido enraizado en ese lugar y que han afincado también tu determinación de seguir viviendo en Cuba. Como siempre se suscitan cuestionamientos de por qué sigues en Cuba, sobre qué tratas de defender en Cuba, ¿qué tienes que responder a eso?

No tengo que justificarme en ningún sentido. Creo que el lugar de una persona es una elección que depende de muchas cuestiones y que tiene muchos condimentos. Mi relación de pertenencia con ese sitio es algo muy fuerte y que yo he querido defender, y el hecho de que mi literatura intente ser una crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea, vista desde la perspectiva de mi generación —mi literatura es muy generacional, mis personajes son muy generacionales—, estar cerca de esas circunstancias es lo que me ha mantenido en Cuba. Está también mi familia, está la casa, está la cultura, la lengua, las personas… en fin. Son muchas cosas que me atan a Cuba y realmente cada cual tiene el derecho de decidir lo que hace con su vida. No critico a nadie porque vaya a vivir a otro lugar o viva de una determinada manera mientras que esas decisiones no afecten a otras personas y no tengan un componente ético negativo; pues cada cual puede tomar sus elecciones y ser creyente, tener la vocación intelectual o cultural que quiera, la orientación sexual que le dé la gana. Eso es un problema personal. Lo único que rechazo son esas actitudes que pueden ser racistas, xenofóbicas, homofóbicas y un componente lamentablemente presente en las relaciones humanas que es la dichosa envidia, a veces escudada en otros argumentos para manifestarse. Es algo que, desde la época remota de los orígenes de la cubanía, con los ataques lanzados contra José María Heredia (1803-1839), ha estado presente en nuestro universo.

Morir en la arena es un tributo a nuestra generación en muchos sentidos, con todas las coordenadas que nos ha tocado vivir, con todos los desgarramientos y todos los retos. ¿Cuál es el drama que has tratado de reflejar en esta novela?

Esta novela es la consecuencia de otras muchas novelas anteriores. Mi literatura es un sistema en el que los ensayos, el periodismo y la narrativa tienen una cierta coherencia. La ensayística y el periodismo que yo he hecho muchas veces me han permitido tener una noción sobre los orígenes, sobre la identidad, sobre la pertenencia, desde el inca Garcilaso de la Vega, a lo real maravilloso de Alejo Carpentier, a la vida de José María Heredia; en el periodismo, la historia del barrio chino de La Habana, de la Virgen de la Caridad del Cobre, del ron Bacardí en Santiago de Cuba, de los franceses en la Sierra Maestra… Pero esta novela de alguna manera es también la consecuencia de una situación social que se ha ido deteriorando y agravando en los últimos años, y que está afectando a una mayoría de personas que viven en Cuba, incluso a personas que viven fuera de la isla, porque recuerda que en los últimos años se ha producido el mayor éxodo de la historia de Cuba. Son cifras muy notables y se habla de que alrededor del 10 % de la población cubana salió en tres años. Ahora, eso se ha ralentizado por las cuestiones de carácter político que están ocurriendo en Estados Unidos y con la política migratoria de la actual Administración. Es la situación de la gente de nuestra generación a través de dos personajes, uno masculino que tiene mi edad y uno femenino que tiene la edad de Lucía, y que llegan al momento de la jubilación en Cuba y se encuentran, diciéndolo en los términos eufemísticos que se manejan en este país, en «situación de vulnerabilidad». Es decir, se vuelven pobres, son pobres. ¿Qué va a pasar con ellos a partir de ese momento, cómo van a seguir viviendo en las estrategias de supervivencia?

Premio Princesa de Asturias 2015. Con la pelota de Miñoso y la guayabera cubana. Foto: Cortesía FPA.

Estos personajes están además marcados por una tragedia familiar y por el peso de la historia común que nos ha tocado vivir…

Quise hacer el examen de ese momento en el que estos personajes se enfrentan a una situación límite. Sucede algo en la novela que es el motor dramático de la historia. Ha habido un parricidio, que ha ocurrido 30 años antes y que fue cometido por el hermano del protagonista y exmarido de la coprotagonista. Y este hombre que está en la cárcel va a salir anticipadamente, lo que provoca una conmoción familiar. Va a regresar a la casa donde nació, donde vivió y donde asesinó a su padre, y donde viven ahora el hermano y la exesposa. Para llegar a explicar lo que ocurre ahí, que es el momento de las consecuencias, me voy a buscar las causas de ese contexto. Esas causas las remonto a los años sesenta, cuando ese personaje, Geni, conoce a otro estudiante en cuarto grado que llegará a ser un escritor llamado Raimundo Fumero. La novela va pasando por distintos momentos. Para Raimundo Fumero, lo que significó el aprendizaje del contexto político cultural de los años setenta; para Nora, lo que significó su rebeldía al punto de ser expulsada durante dos años de la universidad y le cambia la vida; para Rodolfo, cuando tiene que ir a la guerra de Angola y regresa traumatizado. Para Geni, el futuro parricida, trabajando como obrero en la República Democrática Alemana y asistiendo a la caída del muro de Berlín. La crisis del Período Especial en los años noventa está de trasfondo y todos esos momentos van marcando la vida de esta generación. Esas son las causas para que lleguemos a las consecuencias de este presente tan desprotegido, tan desencantado, con tantas presiones y necesidades económicas que viven los personajes. En las primeras páginas del libro, Rodolfo llega a su casa el día que se ha jubilado y lo primero que le pasa es que pisa una mierda de gato, pero se da cuenta de que la lámpara de la sala se ha fundido y se pregunta: ¿de dónde voy a sacar una lámpara ahora? Y cuando va a lavar el zapato se percata de que la suela se ha desgastado tanto que se le humedece la mano y entonces le viene la segunda pregunta: ¿y de dónde saco yo ahora un par de zapatos? Es decir, el contexto sentencia la suerte de estos personajes.

Tú eres una persona que tienes otras facilidades, viajas con frecuencia y tienes otras opciones de ingresos por encima de la mayoría de la población cubana. Pero vale preguntarte, ¿cómo tú sobrevives en Cuba y cómo te insertas en la realidad de Mantilla?

Me inserto de manera natural. En Mantilla, hay mucha gente que me identifica como el escritor, el periodista, pero todo el mundo sabe en el barrio que yo soy el hijo de Nardo y Alicia, de mi papá y de mi mamá, que sigue viva y vivaz a los 97 años. Yo siempre digo que mi mamá no solamente conoce todos los perros del barrio, sino que conoce las pulgas que tienen los perros del barrio y sigue ahí en su portal conversando con la gente, lo cual es una ventana siempre abierta a la realidad. Me siento a hablar con los vecinos de frente a mi casa, una familia que ha vivido ahí toda la vida, al cruzar la calle, y me entero de todo. Tengo amigos ahí en el barrio que fueron mis compañeros de estudio y que van a mi casa a conversar y pedirme libros, y con ellos tengo esa comunicación muy, muy directa con la realidad. Porque además pasa algo que es muy importante. En Cuba no importa los recursos que tú tengas, en Cuba la realidad no te toca la puerta: la realidad abre la puerta y entra en tu casa. Entra en forma de apagón, en los problemas para conseguir la gasolina, en que faltan alimentos, en que hay medicamentos de mi madre que tengo que buscarlos por vías alternativas. Entonces, no me desconecto, no me puedo desconectar, es casi imposible desconectarse de esa realidad.

Paradójicamente, en esa realidad en que te insertas y abordas en tu literatura, con una relación visceral con el barrio donde vives, eres un escritor cada vez menos publicado. ¿Desde cuándo comenzó ese proceso de invisibilidad?

Las últimas cuatro novelas no han salido en Cuba. Debo reconocer que casi rodos los anteriores libros se han publicado, algunos incluso con reediciones. Las novelas de Mario Conde, algunas que tienen dos y tres ediciones, sobre todo las primeras de la tetralogía, de las Cuatro Estaciones. La novela de mi vida (2002) se reeditó y también El hombre que amaba a los perros (2009). Fue un libro que cuando yo lo presenté en la Feria del Libro de La Habana, en 2011, dije que estaba asistiendo a un acto al que nunca pensé que asistiría en Cuba. La novela ganó el premio de la crítica y al año siguiente recibí el Premio Nacional de Literatura [2012]. El próximo libro, Herejes (2013), también se publicó en Cuba. Ya novelas posteriores como La transparencia del tiempo (2018), Como polvo en el viento (2020), Personas decentes (2022) y ahora Morir en la arena, y el volumen de ensayos Agua por todas partes (2019), no han tenido ediciones cubanas. Lamento muchísimo que tampoco esté publicado en Cuba Ir a La Habana, que es un libro sobre mi relación con la ciudad, mi relación personal, literaria, histórica con la ciudad. Me dicen que es por falta de papel y tengo que creer que no hay papel, pero también creo que no ha habido demasiada voluntad para editarlos.

Hemos publicado algunos de ellos en pequeñas tiradas con una editorial alternativa que se llama Aurelia Ediciones. Lo que ocurre es que el hecho de que los libros no estén en Cuba crea una relación complicada con los lectores. El hecho de que Ir a La Habana esté en todas las librerías de los países de lengua española, menos en Cuba, es lamentable. Pero ocurre que entre las muchas estrategias de supervivencia que se practican en Cuba se incluye la búsqueda de productos culturales. Y eso hace que, por ejemplo, Morir en la arena, que llegó a las librerías de España el 27 de agosto de 2025, el 30 ya tenía una copia pirata en PDF circulando en algunos circuitos cubanos. Esa es la forma que tiene mucha gente de leer mis libros. Lo que económicamente pudiera parecer un desastre, pues para mí es una satisfacción, porque sé que no hay otra manera en la que mucha gente pueda tener acceso a mis libros. La gente los lee en los teléfonos, los lee en su computadora, en Kindle — quienes tienen—, en fin.

Pero la no edición de tus libros más recientes se suma a la ausencia de tu figura en los medios estatales y la vida cultural cubana. ¿Cuál es realmente tu relación con el Gobierno, con el oficialismo cultural cubano? ¿Hay alguna puerta abierta o simplemente es una relación tensa?

Ni puerta abierta ni tensiones. Soy alguien que vive en Cuba, trato de ser el ciudadano más respetuoso posible con respecto a lo establecido, pago mis impuestos y, dentro de lo posible, tengo una vida normal. Ahí realizo mi labor de creación, hago mi vida y viajo con frecuencia al extranjero, porque una parte importante de mi trabajo está fuera de Cuba. Ahora mismo, he estado un mes en España con una gira intensísima con Morir en la arena y en noviembre tendré una gira por Centroamérica y México, asistiré a la feria del libro de Guadalajara y después, en enero, viajaré a Colombia para el Hay Festival. Mi vida en Cuba tiene que ver sobre todo con el espacio de mi casa, mi oficina de trabajo, el estudio que nos construimos Lucía y yo, y la misión de escribir. Y escribir es la relación fundamental que tengo ahí. Por supuesto, está también mi relación con las personas que conozco, con mis amigos, y trato de mantener esos contactos a pesar de las dificultades que pueda haber en determinados momentos.

En Creta, 2019. Tumba de Nikkos Kazantzakis: «No espero nada, no temo nada, soy libre».

¿Qué pasó entonces desde el momento en que recibes el Premio Nacional de Literatura, con un despliegue de publicidad y de reconocimiento institucional, a la etapa actual en la que incluso se prohibió tu mención en la prensa durante un homenaje organizado en Matanzas? ¿Crees que tiene que ver con el proceso de radicalización de tu narrativa y con las opiniones que manifiestas en el extranjero?

No sé de dónde salen las directrices. Alguien me dijo alguna vez que yo estaba en la categoría «limitado». No sé si existe esa categoría en los medios cubanos, pero hay varias evidencias de esa limitación. Por ejemplo, en 2022, cuando La Habana fue la ciudad invitada de honor a la 46 Feria del Libro de Buenos Aires, yo no fui propuesto por ninguna institución oficial cubana. Pienso que, en una feria dedicada a La Habana, pues mi literatura debía estar allí. Entonces, eso ocurre con mucha frecuencia. No aparezco en la prensa, no aparezco en la televisión, y es evidente que alguien o «alguienes» han decidido esa política. Sigo escribiendo como he intentado escribir, haciendo la literatura que necesito hacer, y tratando de dar testimonio, a la manera de un ejercicio de crónica, sobre lo que ha pasado en Cuba en estos años. Una crónica en la que —y eso creo que es mi gran defensa— no digo una sola mentira. Puede haber otras interpretaciones, otras verdades, cada cual tiene derecho a tener su verdad, pero lo que yo digo no es mentira, y la mentira sabemos que es absoluta, a diferencia de la verdad, que puede ser relativa. Es algo que creo importante en el sentido de crear desde el presente una memoria para el futuro. Hay muchos aspectos de la realidad cubana que pueden ser marginados, tapeados, olvidados. En mi novela Máscaras, por ejemplo, publicada ya hace casi 30 años, y en Personas Decentes, el tema de la represión intelectual y cultural de los años setenta es esencial como registro de la memoria de acontecimientos y procesos de nuestro tiempo.

¿Tú has tenido alguna relación o contacto con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel? ¿Cuál es tu relación con el oficialismo?

No, te digo que soy simplemente un ciudadano que vive en Mantilla, que escribe en Mantilla, y eso es todo.

Otro asunto que suele emerger con frecuencia en los espacios mediáticos es atribuirte filiaciones políticas en el pasado. Quiero puntualizarlo así: ¿has tenido alguna militancia política en tus años de adolescencia o en la madurez? ¿Fuiste militante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) o del Partido Comunista?

Mira, yo por no ser ni siquiera he sido masón, que hubiera sido lo que mi padre más hubiera deseado en el mundo. Porque las militancias, incluso en una institución fraternal como la masonería, con una historia como la que tiene la masonería en Cuba, no son de mi agrado. (Por cierto, en los últimos tiempos, como parte de todos los procesos de deterioro social, también la masonería cubana se ha visto afectada con escándalos lamentables que, si mi padre los hubiera visto, se moría de nuevo). Pues yo ni siquiera he sido masón. No pertenezco a ninguna iglesia, no pertenezco a ninguna organización política. Ni fraternal ni de ningún tipo. Creo que esa independencia que busqué y que he sostenido a lo largo de estos años es mi divisa.

Así y todo, mucha gente te cuestiona que no tengas una actitud más crítica con la situación del país. Esas opiniones son frecuentes en publicaciones independientes y redes sociales cada vez que sale un libro tuyo o aparece una entrevista contigo. ¿Qué crees de eso?

Sí, lo que ocurre es que respondo simplemente con mi literatura. Esas personas que pueden decir eso, en publicaciones y en las redes sociales —y que tienen todo su derecho a decirlo y expresar su opinión—, ninguna de ellas ha escrito Morir en la arena, ni El hombre que amaba a los perros, ni Como polvo en el viento, libros en los que digo muchas cosas duras y críticas sobre la realidad cubana. Ahí está mi literatura, que es mi escudo, mi defensa. Quien lea una novela como El hombre que amaba a los perros debe entender perfectamente cómo pienso y cómo me manifiesto con respecto a muchos elementos esenciales de la problemática cubana.

Justamente, Morir en la arena es una novela del desgarramiento cubano, en la que no hay salida y no se vislumbra una luz al final del túnel. ¿Cómo sientes lo que se está viviendo hoy en Cuba y cuál es tu pronóstico sobre el porvenir cubano?

Esa es la pregunta más complicada de todas. Intentar hacer una predicción de futuro en cualquier terreno, cultural, político, económico, es muy arriesgado. Hemos visto en los últimos años que ocurren cosas en distintas partes del mundo que nunca pensamos que pudieran ocurrir. Lo que está pasando, por ejemplo, con respecto al periodismo y a la libre expresión en Estados Unidos es algo que no imaginamos nunca que podía suceder y está sucediendo. Hacer predicciones de futuro es realmente muy aventurado. Yo siempre digo que el futuro de Cuba será mejor el día en que un médico cubano que trabaja como trabajan los médicos cubanos, en las condiciones que trabajan, pueda vivir dignamente con su salario. No sé lo que va a ocurrir en Cuba. El presente es una policrisis de la que hablan los economistas, hablan los sociólogos, habla la gente en las calles, por todas partes. Y que tiene como detonante lo que ha ocurrido durante todo este año con el Sistema Eléctrico Nacional, lo que ocurre con la alimentación, con la falta de medicamentos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a salir de esa situación? ¿Cuál es el camino? Pues la verdad es que no lo sé. No tengo la varita mágica para vislumbrar un futuro. Pero ojalá que lo haya y pronto, porque el problema es que hay gente que está sufriendo muchas carencias y necesidades, y esas personas deberían tener alicientes como el derecho a un futuro mejor.

La crisis ha destapado en la población expresiones de inconformidad, protestas públicas y emplazamiento a las autoridades gubernamentales como nunca habíamos visto. La sociedad cubana parece haberse sacudido del miedo como factor de contención a sus reclamos fundamentales, ese miedo que todos sentimos en Cuba y que está también presente en tus libros. ¿Ha perdido la gente definitivamente el miedo? ¿Has perdido tus miedos personales?

Creo que la gente se ha liberado mucho de determinados temores. Es evidente que la gente habla mucho más, dice muchas más cosas, se manifiesta mucho más abiertamente. Pero saben que hay determinados límites y lo han aprendido muy bien. Recuerda que la gran represión que se produjo alrededor de las manifestaciones de 2021 no fue tanto policial como judicial. Fueron muchas las personas que participaron en las protestas y que luego tuvieron que cumplir, incluso todavía hoy están cumpliendo, condenas carcelarias. Y la gente sabe que eso puede ocurrirle y que tengan temor a que les pase a ellos lo mismo está muy justificado, es muy normal que ocurra.

En mi caso, recuerdo que cuando terminé La novela de mi vida, le dije a Lucía: con esta novela tenemos tres posibilidades. Una posibilidad es que la guarde para cuando vengan tiempos mejores. Otra es que haga determinados cambios a determinados discursos que hay en la novela. Y la otra es que se la envíe a mis editores. La decisión fue enviarla y que saliera tal y como estaba escrita. Porque, aunque haya tenido miedo, la única manera lógica de vencer ese miedo era enfrentándolo. No soy más valiente que nadie, no quiero ser líder de nada, no quiero convertirme en bandera de ningún proyecto ni de ninguna campaña. Simplemente defiendo mi decisión de decir determinadas cosas sobre la realidad cubana. He luchado mucho por esa independencia. Fui el primer escritor independiente cubano, que es una categoría legal que no existió hasta 1996. He tenido la posibilidad durante 30 años de que mis libros salgan de mi computadora en Cuba a la computadora de mis editores en Barcelona, lo cual me ha evitado los filtros institucionales. Y he ido diciendo lo que he necesitado en cada ocasión. El precio ha sido lo que hablamos anteriormente, un cierto proceso de invisibilización, de no ser llamado o convocado para determinadas cosas, pero es un precio que pago muy satisfecho, porque es el precio de la libertad de poder decir lo que siento que debo decir. Si tal vez mi literatura ha visto un cierto proceso de radicalización con respecto a la realidad, me remito nuevamente a El hombre que amaba a los perros y a La novela de mi vida. Si se leen esas novelas se sabrá muy bien cuál ha sido mi postura, mi relación con la realidad cubana del pasado y del presente, y con los proyectos políticos que se han visto desarrollados o se han tratado de desarrollar en Cuba.

Cuando se leen tus libros recientes, son apreciables ciertas recurrencias no solo respecto a la gravedad económica de Cuba, sino también a los traumas emocionales que acumula el país. Uno de ellos es Angola. Se están cumpliendo 50 años de la Operación Carlota, que inició la participación de tropas cubanas en la guerra de Angola, en 1975, y que resultó ser la guerra más larga que han sostenido los cubanos en toda su historia, incluida la duración de sus guerras de independencia. ¿Cómo te afectó a ti y cómo persiste este trauma en la sociedad cubana?

En mi literatura hay diversas menciones a lo que ocurrió en la guerra de Angola. Una muy marcada y repetida es la invalidez del personaje del flaco Carlos, el amigo de Conde, que es herido en la guerra de Angola y queda inválido, y se convierte en obeso, postrado en una silla de ruedas. Hay otros relatos en los que aparece también el fenómeno de Angola, en los cuentos «La puerta de Alcalá» y «Los límites del amor», y ahora en Morir en la arena hay un personaje, Rodolfo, el protagonista, que tiene una experiencia muy traumática en Angola. Para la sociedad cubana, ocurrieron toda una serie de acontecimientos propios de una guerra: personas que murieron en el conflicto bélico, personas que regresaron heridas físicamente y muchas otras personas que llegaron heridas emocionalmente, que es lo que le ocurre al personaje de Rodolfo. Yo estuve un año trabajando en Angola como periodista. Allí compartí las sensaciones existentes en aquel sitio. Al lado de mi cama tenía un fusil soviético AK-47 con cuatro cargadores, lo cual implicaba que, si había una situación peligrosa, podía pasar a la reserva militar, aunque yo fuera civil. En los bajos del edificio donde me albergaba explotó un día una bomba y causó daños a varios compañeros. Es decir, que supe lo que era estar en un país en guerra, con la tensión propia de un país en guerra. Desde esa época, vengo sufriendo de un trauma acústico irreversible en mi oído izquierdo, o sea, que tengo traumas físicos también adquiridos en Angola.

Hablamos del tema de la pelota. Vale recordar que es lo que te lleva a ti de pelotero frustrado e imposibilitado de llegar al equipo Industriales, a pensar en abrazar el periodismo para convertirte en cronista deportivo. Y así es como llegas a la literatura. ¿Qué es la pelota para ti como símbolo y como inspiración?

Lo de la pelota en mi vida es algo bien importante. Una de las primeras fotos que tengo cuando estoy aprendiendo a caminar es vestido con un traje del Almendares. Mi padre era fanático del Almendares. En la cuna donde yo abrí los ojos al mundo y estaba la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, dentro había una pelota de béisbol. Es decir, que yo nací en la cultura del béisbol y además sufrí en la época en que con 6, 7, 8, 9 años, nos decían que teníamos vicio de pelota. Yo tenía vicio de pelota. A mis ídolos de aquellos años, algunos de los peloteros que yo quería ser como ellos cuando era un niño, Pedro Chávez, Manuel Alarcón, Urbano González, Rigoberto Rosique, Félix Isasi, Modesto Verdura, Aquino Abreu, por fortuna tuve la compensación de poder entrevistarlos años después para el libro El alma en el terreno (1989), escrito junto con mi compañero de trabajo en aquella época, el periodista Raúl Arce. Cuando estaba terminando mis estudios preuniversitarios, y esto tiene mucho que ver con lo que Lezama Lima definió como el azar concurrente, ya me doy cuenta de que no voy a ser un buen jugador de béisbol. No solamente no iba a llegar a los Industriales, sino que ni siquiera iba a llegar a los Constructores, y decido que quiero ser periodista para escribir crónica deportiva, escribir sobre béisbol.

Yo era un buen estudiante en el preuniversitario y por mis notas podía pedir la carrera que quisiera. Pero siempre que me preguntan, lo formulo de esta forma: como vivía en un país socialista, y en el país socialista todo está planificado, pues un planificador socialista decidió que en ese año, 1975, ya había suficientes periodistas en Cuba, y no habría matrícula para la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. Por eso terminé optando por la carrera Historia del Arte, pero cuando llego a la Facultad de Artes y Letras —Escuela de Letras y Artes en esos momentos— me entero de que tampoco habría matrícula para la carrera de Historia del Arte ese año. Por eso tengo que estudiar Literatura. Esos cambios, esas obligatoriedades de movimiento, me llevaron a escribir literatura, y eso tiene mucho que ver con ese azar concurrente y con el destino. Además, cuando llego a la Facultad, ahí había varios compañeros que ya escribían. En mi aula estaba el poeta Alex Fleites; estaba Abilio Estévez, poeta y dramaturgo, quien fue mi compañero de mecanografía en la oficina de la facultad; estaba Arturo Arango, que escribía ya sus primeros cuentos. Como yo había desarrollado durante toda mi niñez y mi adolescencia un espíritu competitivo tan fuerte en el béisbol, porque juegas un deporte para ganar, nunca lo haces para perder, pues siempre estás compitiendo, lo tenía muy asimilado como actitud natural. Y me dije, si estos escriben, yo también voy a hacerlo. Y es por espíritu competitivo que empiezo a escribir.

La Facultad de Artes y Letras también fue el escenario para encontrar el amor más perdurable…

Sí. Terminando el tercer año de la carrera conozco a una persona que yo nunca había visto y que se llama Lucía López Coll, y se abren los caminos entre la vocación de la escritura y la persona que me acompaña desde 1978 y ha sido fundamental en mi vida. Después de mis padres, ella es la persona más importante de mi vida, sin duda ninguna, con la que he compartido 50 años de mi existencia. Entonces, ¿cómo los azares concurrentes pueden ir haciendo la vida de las personas? Creo que esa es una de las cosas más hermosas a la hora de examinar una vida. Y ahora que estoy cumpliendo 70 años, pienso en esas cosas memorables como que mi padre le pidiera a la Virgen de la Caridad del Cobre que su primer hijo fuera varón, que fuera zurdo y que le gustara el béisbol; en haber nacido en ese barrio y en esa casa, con un padre masón y una madre católica de quienes aprendí el concepto de la caridad y el concepto tan importante de la fraternidad, que lo practicaban de una manera muy vital y visceral los masones cubanos; y en haber vivido ahí en ese barrio en el que conservo aún amigos entrañables, con quienes jugaba béisbol en la esquina, hechos unos mataperros todos sucios, y veníamos después corriendo a ver, tirados en el piso de la sala de mi casa, las aventuras que pasaban en aquella época en la televisión.

En el camino que comienzas hacia los 71, ¿qué planes tienes? ¿Hay una nueva novela en mente? ¿Qué metas te has propuesto? Por fin, ¿dejaste de fumar o no?

Pienso seguir el mismo camino que he seguido hasta hoy, haciendo mi trabajo, Ahora mismo tengo una vaga idea para una novela, me ocurre siempre cuando termino un libro, y lo que viene después es como una sensación de por dónde puedo caminar. No me preocupo demasiado porque vienen estos momentos de las campañas de promoción, viajes, ajetreos, y entonces sé que el año entrante ya tendré un espacio mental más adecuado para poder pensar. Seguiré trabajando, retándome, tratando de que la próxima sea la mejor novela que logre escribir, e intentando mantenerme saludable y lúcido, sobre todo lúcido, que es tan importante. Estar saludable es una prioridad, por supuesto, porque el escritor es un poco como el ajedrecista, y la condición física influye en su capacidad creativa. Y preservar el estilo de vida que he llevado, cerca de mi familia, de mi esposa, al pie del trabajo… En este momento no tengo perro, pero estaré cerca del perro de mi hermano que me divierte muchísimo. Dejar de fumar después de 52 años haciéndolo es algo muy difícil, pero estoy en el proceso. Por lo demás, quiero continuar en mi casa de Mantilla, entre mis recuerdos, con los vivos y los muertos, con los amigos que están y los que no están, en fin, seguir viviendo.

**Nota: esta es una versión resumida de la entrevista original.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *