Migrar y tener hijos: mujeres cubanas y reproducción asistida en el extranjero

Foto: Cortesía de la entrevistada

De todas las probables respuestas que Amalia* imaginó escuchar el 27 de diciembre de 2023, ninguna se acercó a la que recibió esa mañana. La doctora de la consulta de fertilidad de un hospital público de Valencia le comunicó que el próximo paso para lograr su embarazo sería la fecundación in vitro (FIV).

Amalia y su pareja intentaron sin éxito poner los cinco sentidos en la explicación que como una retahíla aprendida de memoria les daba la doctora sobre el procedimiento. Habían pasado seis meses de consulta en consulta, siempre con una doctora diferente y una nueva indicación de tratamiento: desde suplementar con progesterona para extender el ciclo menstrual hasta realizar una histerosonografía para verificar que las trompas de ella estuviesen bien.

Ningún indicio les alertó del desenlace de esa última consulta del año. Las pruebas y análisis que se realizaron hasta entonces indicaban que ambos, a sus 34 y 35 años, eran personas saludables. No fumaban, no bebían, practicaban ejercicios físicos y se alimentaban bien. En los documentos médicos solo aparecía una frase cuyo significado desconocían: «infertilidad primaria».

En medio del impacto de la noticia de que por el momento no podrían tener hijos de manera natural, Amalia y su esposo conocieron que había una lista de espera para recibir el tratamiento y que les tocaría aplazar su deseo de ser padres por al menos un año. En enero de 2025 debían volver a la consulta.

El costo de la FIV en España en el sector privado oscila entre 3 500 EUR y 8 600 EUR por ciclo. Este rango de precios incluye los servicios básicos, pero el monto final puede variar según la clínica, la ubicación geográfica y las necesidades individuales de cada paciente. Si no requiere de semen u óvulos de donante, cuesta menos y habría que sumar el coste de la medicación, que podría rondar entre 600 y 1 500 EUR. «Es bastante frustrante porque parece que te hipotecas para tener un hijo», cuenta la española Raquel Grana, psicóloga y sexóloga, en su canal de YouTube al repasar los presupuestos que ha recibido este 2025 en diferentes clínicas privadas de A Coruña.

Amalia encontró cerca de su lugar de residencia clínicas privadas que podrían cobrar cerca de 8 000 EUR y sin garantías de resultado exitoso, según leyó en comentarios de Internet. Una pareja de migrantes cubanos como ellos, con poco más de dos años viviendo en España y en estatus irregular, no podían permitirse esos gastos. Tendrían que esperar por la opción gratuita, pero lenta, del sistema público.

Algunas mujeres españolas han denunciado en plataformas digitales la ausencia de empatía, información e irregularidades en los diagnósticos de la sanidad pública. La creadora del canal de YouTube FitFat&MakeUp contó cinco años de experiencia en el tratamiento de su infertilidad. «Ninguno [médicos] nos ha explicado el tratamiento FIV, en qué consiste, cuáles son los pasos, no nos han dado ninguna explicación, de nada, ni de lo que me estoy metiendo en el cuerpo, o sea, la peor experiencia de mi vida en el hospital», cuenta en un video en el que se nota el agotamiento y la sobrecarga emocional.

La sanidad pública española tenía en 2023 un déficit de 5 900 especialistas. Ginecología y obstetricia figura entre las de mayores carencias.

Emigrar y procrear: dos desafíos en uno

Cuando Amalia y su esposo salieron de Cuba tenían una convicción: querían ofrecer a los hijos que planeaban tener la vida y el futuro que ellos no tuvieron.

La imposibilidad de procrear sin asistencia médica les parecía un doble fracaso. No solo sentían que sus cuerpos les fallaban de algún modo, sino que una de sus razones para emigrar comenzaba a perder el sentido que ellos le habían dado.

Antes de iniciar el proceso de fecundación in vitro y por la necesidad de información que agobiaba a Amalia sobre el período de inyecciones, cómo podría responder su cuerpo y cuánto duraría el proceso, una amiga la puso en contacto con Malena*, otra cubana que había iniciado parte de su tratamiento en Cuba, pero en algún punto entendió que si seguía allí limitaría sus posibilidades de lograr un embarazo. Ella y su esposo, con una carrera profesional exitosa que les había permitido salir varias veces al extranjero, se encontraron ante la necesidad de salir de la isla para acceder a cirugías y a un tratamiento más completo.

En Cuba, Malena comenzó el tratamiento por el consultorio de su zona de Salud. Valora esa etapa como «la pérdida de tiempo más grande del mundo». La búsqueda del embarazo inició al sexto año de su matrimonio y estuvieron más de un año sin que ocurriera, pero en ese mismo período el cuerpo de ella dio otras señales: dolores muy intensos e incapacitantes la llevaban al hospital cada mes. Lo describe como un dolor sordo, difuminado por todo el abdomen; los doctores no daban con la causa. «Hubo un momento en que empecé a asociarlo con el período de la menstruación porque progresivamente dejé de menstruar», recuerda.

A sus 28 años, el dolor le provocaba desmayos, pero hasta cierto punto creía que era normal y que a otras mujeres les sucedía igual. Había pasado por casi todas las especialidades médicas cuando le comunicaron que tenía hepatitis B. Pasó 8 meses de viajes entre su provincia y los institutos nacionales que hay en La Habana para al final descubrir que tenía un diagnóstico errado.

Mientras intentaba tratar la supuesta hepatitis, su verdadera enfermedad, la endometriosis, se exacerbaba. En el hospital Ramón González Coro de la capital cubana le confirmaron la endometriosis como causa principal de infertilidad. En el camino del diagnóstico y tratamiento encontró poca especialización y procedimientos obsoletos, tanto en cirugía como en indicación de los medicamentos. «Desde Cuba empezamos a contactar con varias clínicas especializadas en endometriosis de diferentes países y nos dimos cuenta de que había que tomar acción —explica—. La laparotomía, por ejemplo, que es un procedimiento que te abre el abdomen, no se recomienda para personas con endometriosis y yo ya había tenido varias cirugías, todas abiertas».

Como resultado de su búsqueda en Internet, consiguió algunas interconsultas virtuales con médicos especializados en endometriosis de Panamá, España y México. Ella y su esposo concluyeron que su tratamiento no sería sostenible en Cuba y que tampoco podría mejorar su calidad de vida. Además, aunque en el extranjero tuvieran que pagar por los servicios médicos, ya lo hacían de algún modo en la isla. Los regalos para los médicos en La Habana, para quienes trabajan en el laboratorio, la lista de espera para poder viajar en la guagua que traslada a los pacientes a la capital, la merienda que llevar a la siguiente consulta, la gestión de las condiciones para la cirugía; todo eso se convertía en motivo de estrés.

Malena y su esposo optaron por México. Él pudo llegar al país por medio de un posgrado que le garantizaba una beca y ella se reunió con él unos meses después. El mundo vivía la pandemia de COVID-19 mientras ellos hacían cuentas. Entre la beca de él y sus ahorros podían costearse el tratamiento.

La psicóloga migratoria Hedels González Bermúdez, creadora del proyecto Emigrar hacia dentro, reconoce que con la emigración «todo empieza a ser nuevo, incierto, a veces hostil». Si a eso se suma un tratamiento de fertilidad, la mujer se enfrenta con varios niveles de dificultad.

«Una de las primeras dificultades es el lenguaje médico: las maneras, la cercanía, los protocolos, los procedimientos. Es frecuente escuchar a mujeres: “No entendí bien lo que me dijo el médico, pero me dio vergüenza preguntar otra vez”. Esa barrera a nivel comunicacional se convierte en una barrera emocional: las mujeres se sienten más solas, más inseguras, menos capaces de defender sus propios derechos reproductivos», apunta Hedels.

Luego identifica el desconocimiento del sistema de Salud: formas de acceso, seguros médicos, requisitos y plazos; con la agravante de que en algunos países receptores las opciones pueden ser burocráticas, impersonales y costosas.

En la escala de dificultades, la más silenciosa es la sensación de desarraigo afectivo. «¿Con quién compartes este proceso cuando no tienes cerca a tus personas de referencia?», pregunta la psicóloga y explica que la mujer muchas veces no quiere preocupar a su familia en su país de origen, no quiere «dar malas noticias» y entonces calla, se encierra, y transita sola uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Entre las mayores inquietudes de Malena al emigrar estaba la pérdida de una red inmensa de apoyo: tíos, primos, vecinos, amigos que acompañaban su dolor a tal punto que muchas veces conocían cuándo le tocaba menstruar y que fueron sostén durante sus cirugías. Dejaba atrás también a sus padres que vivían muy cerca y que acudían con rapidez ante cada episodio de dolor. En una ocasión, la recogieron inconsciente en la puerta de su casa y la llevaron cargada al hospital.

Aunque su endometriosis es multifactorial y no se cura, estuvo muy controlada en México por la mejora en la alimentación, el control hormonal y otros cuidados; solo experimentó una crisis al año de estar allí. Le tocó viajar mucho entre varias ciudades de México para ver a los doctores. Las facilidades para trasladarse no eran comparables con el viacrucis de Cuba y trataba de agradecer por eso, pero en algunas consultas no recibió noticias alentadoras. Le comunicaban, por ejemplo, que cerrarían el tratamiento porque los folículos no crecían o porque determinados indicadores no eran los adecuados; y eso lo enfrentó muchas veces sola porque su esposo trabajaba y no la podía acompañar.

Hedels alerta que el cruce de migración y reproducción asistida activa muchas capas de duelo: «el duelo por el país, por el cuerpo que no responde como esperábamos, por la maternidad que no llega en el tiempo que habías soñado. Y la expectativa de que “en el extranjero todo va a ser más fácil” puede caer como una piedra cuando la realidad no cumple esa promesa».

¿Terminó la fecundación in vitro en Cuba?

Hace cerca de cuatro años que no se realiza fertilización in vitro en Cuba, al menos no en los Centros de Reproducción Asistida de alta complejidad de Holguín y Cienfuegos. Así lo confirma uno de los médicos fundadores del Programa de Atención a la Pareja Infértil en Cuba, quien ofreció testimonio bajo condición de anonimato debido a los riesgos que puede implicarle hablar con un medio independiente.

La escasez progresiva de recursos, la falta de medicamentos especializados y el colapso logístico del sistema han llevado a la decadencia de un tratamiento que, en su momento, se presentó en la prensa nacional como la esperanza de muchas parejas con dificultades para concebir. «Tuvimos muy buenos resultados, incluso alcanzamos un 35 % de efectividad, que es una tasa alta en este campo», recuerda el especialista.

En 2021, el doctor Roberto Álvarez Fumero, entonces a cargo del Programa de Atención a la Pareja Infértil en Cuba, ofreció una entrevista al diario oficialista Granma sobre los resultados del Programa que comenzó en 2007, pero solo hasta 2016 se consiguió completar el servicio en «los tres niveles de la estructura sanitaria». De 2017 a 2021, más de 161 000 parejas con problemas de fertilidad requirieron asistencia médica. En 2018, según estimaciones realizadas con apoyo comunitario, se contabilizaron 141 000 parejas valoradas de infértiles. El especialista reconoció que la mayor insatisfacción de los pacientes era la demora en la obtención del embarazo.

El programa cubano de fertilidad, diseñado, de manera ideal, para ser accesible y escalonado, comienza en el nivel más básico del sistema de Salud: el consultorio del médico de la familia. Las parejas deberían remitirse al ginecobstetra del área, quien evalúa los primeros indicios de infertilidad. Si no se logran resultados en un año, son transferidas a consultas provinciales, con personal más capacitado y acceso a exámenes complementarios. Allí podrían realizarse inseminaciones artificiales, consideradas de «baja tecnología», que hoy constituyen el único recurso disponible en el país. Ese fue el recorrido que realizó Malena, le tomó años y solo consiguió un diagnóstico de endometriosis.

En casos complejos, los pacientes eran derivados a uno de los cuatro centros territoriales especializados en reproducción asistida: en Holguín, Cienfuegos y La Habana. Estos contaban con equipos multidisciplinarios que incluían endocrinólogos, urólogos, cirujanos y otros especialistas. En esos centros, se aplicaban técnicas de fertilización in vitro (FIV) y, en situaciones específicas de infertilidad masculina, la ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoide).

El tratamiento requería, además, medicamentos específicos como los inductores hormonales de ovulación, que eran adquiridos a través de la empresa internacional de productos farmacéuticos Ferring. Esta empresa, con oficinas locales en más de 50 países y distribución en 100 naciones, no solo proveía fármacos y medios de cultivo, sino que también colaboraba con el desarrollo científico del programa. Sin embargo, los insumos comenzaron a escasear hasta desaparecer. «No sé si Ferring sigue en Cuba. Tenían una oficina en La Habana, pero las cosas desaparecen y nadie te dice nada», lamenta el médico.

De acuerdo con la página web de la empresa, su oficina en La Habana se encuentra en calle Monte no.1, Esquina Ejido, La Habana Vieja; y según una publicación en Facebook del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso que data de abril de 2025, los directivos de la empresa extranjera visitaron en esa fecha la institución médica cubana con sede en La Habana. No obstante, la falta de suministros paralizó progresivamente los procedimientos de alta tecnología y redujo el alcance del programa.

Las causas de infertilidad en la mujer cubana son diversas. El especialista señala el factor tubárico (trompas) —consecuencia frecuente de infecciones pélvicas por enfermedades de transmisión sexual— como la más común. En muchos casos, el daño a las trompas era tan severo que, para evitar que focos sépticos comprometieran el éxito del tratamiento, requería extirpación previa a cualquier intento de FIV, opción que poco a poco ha desaparecido.

Le siguen problemas ováricos como el síndrome de ovarios poliquísticos. Según datos ofrecidos por el doctor Álvarez Fumero a Granma, para tratar la falla ovárica se requiere la técnica de ovodonación: «Hoy [2021] el 80 % de las parejas infértiles tienen mujeres que serán receptoras de óvulos, lo que supera la oferta del 20 % de mujeres fértiles menores de 30 años que aceptan donar sus óvulos».

Y, por último, la endometriosis, enfermedad de diagnóstico difícil, dolorosa y con efectos devastadores. «La cirugía de la endometriosis es paliativa, no cura. Y los medicamentos efectivos son carísimos», explica el doctor que accedió a contar su experiencia.

El especialista escuchó sobre la posibilidad de tratar la infertilidad fuera del país con el apoyo de las autoridades sanitarias de la isla, pero a ninguna de sus pacientes le han dado esa oportunidad. Al parecer, sobre todo en La Habana, algunas mujeres que requieren FIV y no pueden hacer el tratamiento en Cuba han viajado al exterior con apoyo del Ministerio de Salud Pública (Minsap). elTOQUE logró contactar con una cubana que viajó a España y consiguió ser madre de una niña por FIV, pero decidió no ofrecer testimonio a un medio independiente por considerarlo, de algún modo, una traición al Minsap, institución con la que se siente en deuda.

Malena recuerda que durante sus continuos viajes a La Habana también supo de parejas a las que el Gobierno les pagaba los tratamientos en el exterior. «No sé en qué criterios se basaban, pero sí que no eran muchas personas; solo unos pocos se beneficiaban y tenía entendido que eran casos que no se podían resolver en Cuba», recuerda.

Lo que nadie cuenta de la fecundación in vitro

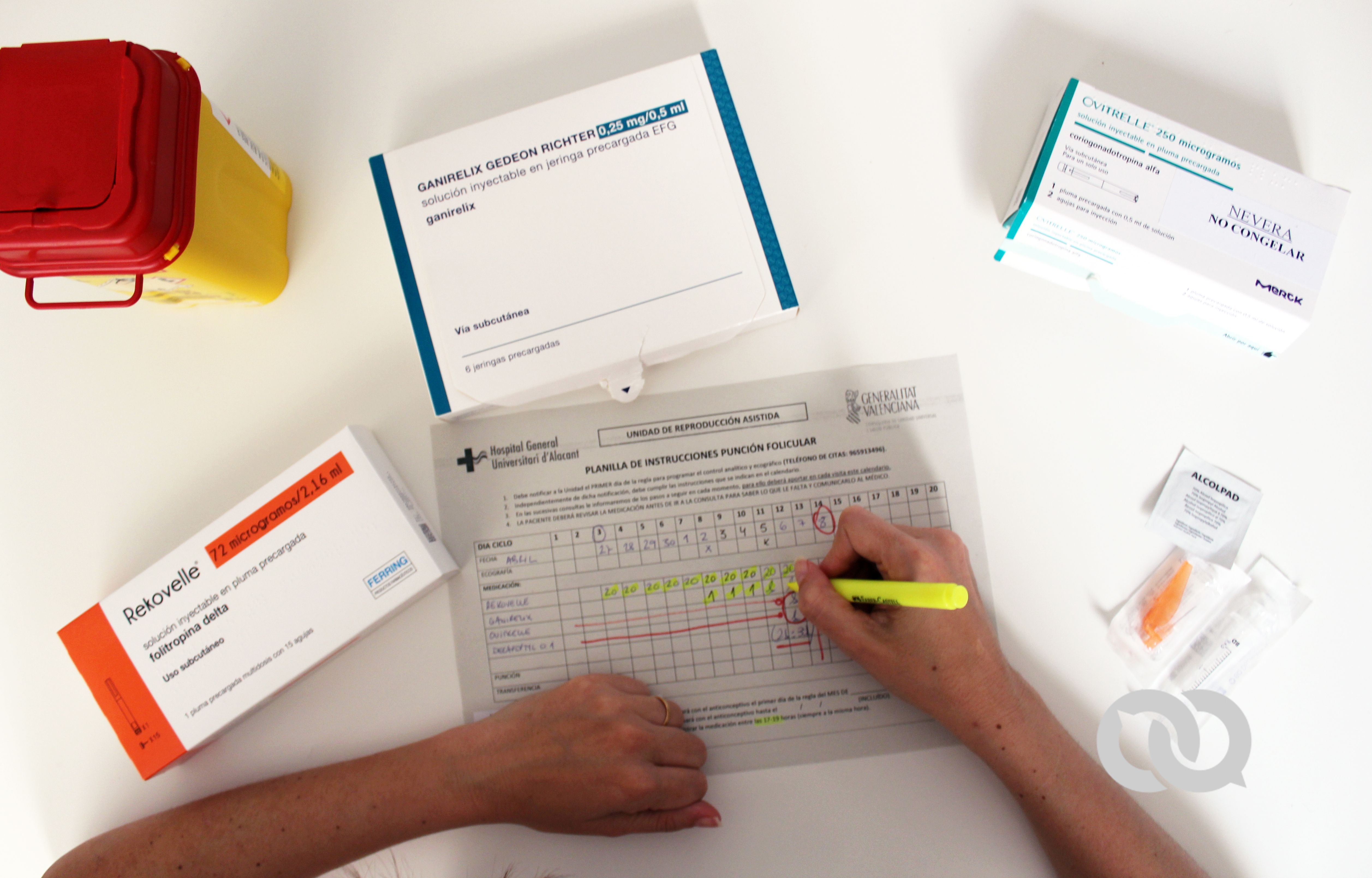

Cuando Amalia y su esposo regresaron a la consulta de reproducción asistida del hospital público español, tras un año de espera, recibieron una hoja con un almanaque para las inyecciones y cuatro cajas con diferentes tipos de jeringuillas precargadas de medicamento con nombres impronunciables: Rekovelle, Ganirelix, Ovitrelle y Decapeptyl.

Primero, Amalia estuvo tres meses con píldoras anticonceptivas que debían ayudar a regular su período, pero que también le ocasionaban náuseas y malestares. Luego, comenzó a inyectarse, según los días y horarios (entre las 5:00 p. m. y 7:00 p. m., siempre a la misma hora) que indicaba el papel. No sabía cuánto tiempo durarían esa parte del proceso ni qué seguiría luego. En esos días conversó más con Malena. A través de WhatsApp, Malena le explicaba lo que la doctora española no le había dicho hasta el momento, que su cuerpo podía inflamarse por la estimulación ovárica, que luego le harían una punción para extraer los óvulos y que lo ideal debería ser más de ocho para tener suficientes oportunidades de fecundación y que la transferencia embrionaria podía hacerse del tercer al quinto día después de la fecundación del óvulo.

Malena había vivido todo ese proceso en México. Había tenido un médico privado de cabecera que la guio. Había padecido —si pudiera nombrarse así— la misma falta de conciencia de su situación a la que estaba a punto de enfrentarse Amalia.

«Como pareja, nunca pensamos que después de ocho años de matrimonio tuviéramos que batallar tanto. Cuando me dijeron que tenía endometriosis debí haber buscado más en Internet, pero al principio no atiné a nada; después descubrí que mi enfermedad se desarrollaba en un nivel muy agresivo. Lo más estresante del proceso para mí fue la incertidumbre, todavía me produce ansiedad no saber cómo va a terminar», recapitula Malena.

Por su parte, Amalia también se encontró con una sorpresa en la primera consulta de conteo folicular, después de cinco días de inyecciones con Rekovelle. Un mioma que le habían identificado un año atrás había crecido tanto que su tamaño se había duplicado, entre 6 y 7 centímetros, y no permitía acceder al ovario izquierdo para saber cuántos folículos se formaban allí ni qué tamaño tenían. Aunque el rostro de la doctora le transmitía preocupación, la indicación fue que continuara con las inyecciones e introdujera la Ganirelix. Cada inyección tenía una presentación diferente y obligaba a Amalia a buscar tutoriales en YouTube con recomendaciones de cómo administrarse el medicamento.

Tres días después, se presentó al segundo conteo folicular. Esta vez había otra doctora que no fue tan delicada como la anterior y hurgó fuerte en su interior para intentar acceder al ovario izquierdo. No lo logró. Le indicaron otro ultrasonido y le dieron fecha para la punción folicular.

El día de la punción llegó temprano; su madre y su esposo la acompañaron. Era la única paciente citada para ese día. Intentó no llorar, aunque todo el proceso la conmovía. Una vez en el salón, estuvo rodeada de siete u ocho mujeres que como abejas alrededor suyo procuraron que estuviera cómoda y tranquila. Antes de sedarla, la anestesista le preguntó con qué quería soñar, ella recuerda que respondió «con mi bebé» y ahí no pudo evitar descomponerse.

Malena cuenta haber pasado por cinco cirugías. Muchas veces pensó que su cuerpo había alcanzado el límite y aun así no dejó de intentarlo. En su primera intervención in vitro logró ver un positivo en el test de embarazo. Tuvo un sangramiento, pero creyó que era normal, había leído en Internet que podía suceder. Recuerda el día que fue a la consulta del médico que le daba seguimiento a buscar los resultados de los análisis de sangre. Le dijo que no estaba embarazada, que los parámetros hormonales eran muy bajos y que el proceso no había avanzado.

«Me preguntó si necesitaba terapia, a un psicólogo que me asistiera. Me dijo que lo sentía mucho, recuerdo que sus palabras eran muy dulces y buscaban empatizar con mi dolor. Me dijo: “¿qué quieres hacer ahora?”, y le contesté que quería coger un avión y caer en Cuba». Malena lo cuenta y su voz se corta, se convierte en un hilo apenas audible.

Rememora que el médico lloró con ella y la abrazó. Él era de Guatemala y podía entender la necesidad que ella tenía de su familia en ese momento. «Ahí tú entiendes, en un proceso de infertilidad, la necesidad de tu familia. Por ejemplo, la mía es como una extensión de mis pies, mis manos. Y ese día fui sola», cuenta.

En el momento en que Amalia recibió la noticia de que su tratamiento no continuaría, no estaba sola, pero también lo vivió como un golpe inesperado. Tras la punción ovárica, estuvo dos horas en recuperación. Cuando terminó el procedimiento, la doctora ya le había dicho a sus familiares que solo habían podido extraer cuatro óvulos del ovario derecho y ninguno del izquierdo. Amalia sabía que eso no era buena señal, pero eligió mantenerse optimista.

A la salida del hospital, la doctora llegó casi corriendo para alcanzarla. Tenía los resultados del laboratorio. Ninguno de los óvulos había servido. La decisión era operar el mioma y retomar el tratamiento después. Para operarse, Amalia volvería a una lista de espera con fecha indefinida. Días después, cuando se sintió con fuerzas, le grabó un audio a Malena para contarle lo sucedido. Malena demoró varios días en responder, la noticia también la afectaba.

«Algo está mal en mí que no puedo ser madre» o «no he hecho lo suficiente para lograr este embarazo», son pensamientos que pueden cruzar por la mente de quien vive estos procesos. «Son durísimos, súper injustos, pero muy comunes. En psicología hablamos del diálogo interno crítico, esa voz que aparece cuando algo no sale como esperábamos y busca culpables… y muchas veces, el blanco somos nosotras mismas», asegura Hedels.

Mientras la mente busca causas y quiere entender, el cuerpo no responde a voluntades. «De frases como “todo está en tu cabeza”, “cuando te relajes va a suceder”, “estás obsesionada y por eso no ocurre” o “ese estado de ánimo que tienes no te ayuda”, ninguna es verdad y además no ayudan en lo absoluto», agrega la psicóloga y enfatiza en que estas ideas terminan haciendo sentir a la mujer culpable.

El desenlace: ¿resignificar la maternidad?

Los mandatos sociales, a veces ocultos y silenciosos, obligan a la mujer a casarse, a tener hijos, a desarrollar una vida de acuerdo con un guion que se ha ido moldeando desde la infancia. Hedels explica que estos mandatos señalan que el valor de una mujer se confirma cuando tiene hijos o que una pareja «se completa» cuando se reproduce. Cuando esos guiones no se cumplen aparece la sensación de haber fallado. «Pero eso es una ilusión, una imposición cultural, no una verdad universal. Que sea lo más repetido o aprendido no significa que sea lo único correcto», insiste y explica que los mandatos sociales son heredados y como toda herencia, tenemos derecho a revisarla, cuestionarla y decidir qué aceptar y qué no.

Una pareja es familia, aunque no tenga hijos. Malena y Amalia coinciden en que se han sentido acompañadas; han llorado y se han reído con las personas que escogieron para este camino.

Sin embargo, han tenido que confrontar el criterio hiriente de quienes expresan opiniones sin tacto como «yo me hice tres legrados, mija, eso no tiene nada que ver»; «el pobre de tu esposo, mira todo lo que ha pasado contigo, no es fácil tener a una persona enferma al lado» o «es que ustedes no son compatibles y por eso no pueden tener hijos», comentarios que duelen y calan profundo.

Además, en la religión que profesan Malena y su esposo, algunas personas les han manifestado que consideran que los tratamientos de fertilidad no son parte de lo que Dios ha creado. Ella se dice a sí misma que no puede añadir vida si Dios no lo quiere. Después de cinco cirugías, de rozar los límites de la tolerancia del dolor físico y emocional y dos intentos fallidos de fecundación in vitro, ha decidido junto a su pareja tomar una pausa. Siente que tiene más madurez, más dominio de sí misma, no se quebranta tan fácil y se encomienda al plan y propósito de Dios en su vida. Ha decidido refrescar su mente y sanar su corazón.

Amalia y su esposo han retomado los ejercicios físicos que tuvieron que pausar cuando iniciaron las inyecciones. Buscan tratamientos naturales para reducir el mioma en lo que llega la posibilidad de la cirugía. Saben que aguardar por una lista de espera puede demorar meses o quizá un año. Evitan ponerse fechas que no dependen de su voluntad.

Ante estos escenarios, Hedels recomienda validarse: «hacer un tratamiento de fertilidad fuera de tu zona conocida no te hace más fuerte, te hace humana, y como toda humana, tienes derecho a pedir contención, explicaciones, presencia. Porque el cuerpo que emigra, que quiere gestar, también merece cuidado».

Ante la rabia porque el cuerpo no responde, ante la tristeza por la distancia o las heridas que afloran en el proceso, ante la pregunta de si vale la pena intentarlo o toca parar, la psicóloga recuerda que la emigración y la maternidad son procesos profundamente transformadores y, todo lo que transforma, duele.

*Los nombres han sido cambiados a solicitud de las entrevistadas.

Este trabajo fue realizado con el apoyo del Fondo de periodismo de Casa Palanca para la realización de reportajes.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Marjorie Condis