El rostro le habrá ardido durante un tiempo. No recordará si días o horas. Le habrán ardido también los hombros y el pecho y las rodillas. Los labios. Los muslos. Los pensamientos. Habrá tenido el ardor de mente que incendia el interior de quien sabe que va a morir y que, además, será una muerte lenta.

Después no sentirá prácticamente nada. Se dejará llevar sin oposición. Flotará. Seguirá adherido a lo real solamente por la humedad de sus pies y sus nalgas y por la lengua, porosa como un trapo, que saldrá de la boca cuando los ojos reúnan fuerzas para llorar, se mojará con las lágrimas y regresará adentro, salada, exitosa en el empeño de no dejar escapar una sola gota de agua del cuerpo.

El sol lo bañará. Alguna salpicadura de mar tocará su frente y la frialdad le parecerá agradable. Se relajará cuando la brisa lo balancee. Cerrará los párpados. No podrá hacer nada más que sumirse en la oscuridad total de su interior. Negro. Todo será negro.

La llegada o la vida. Primera travesía

Unos pocos puntos de luz aparecen en el horizonte y devastan la perfección de la negrura.

Dicen que la iluminación artificial no deja apreciar bien las estrellas en las noches citadinas; sin embargo, en medio del estrecho de Florida, sin edificios ni farolas, la noche cae completamente vacía.

El paisaje queda tan oscuro que hace dudar de la existencia de imágenes o colores. Es una nada inescrutable para los ojos, pero no para los puntos luminosos que se acercan surcándola con mucha lentitud y captan la atención del grupo.

Quienes aún tienen batería encienden las linternas de sus celulares y trazan semicírculos imperfectos en el aire. El resto ilumina con lo que puede, fosforeras, velas, rajan sacos de yute y prenden fuego a los trozos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Estamos aquí! Los bombillos y las llamas son espíritus desesperados que bailan en las manos de las 30 personas sobre la lancha rústica. ¡Hay gente aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda!

***

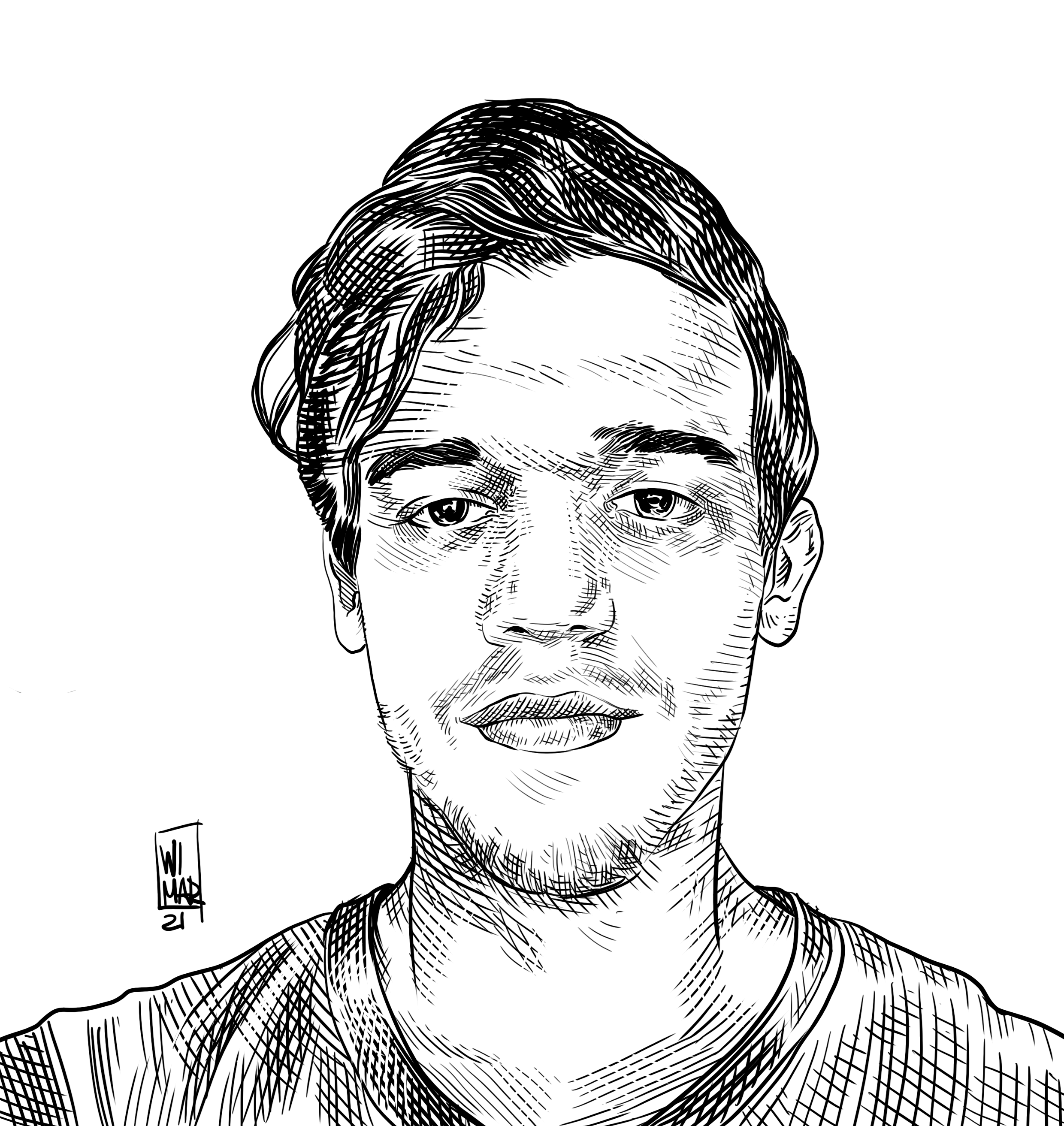

Yordanis de Armas Pentón se unió al grupo en octubre de 2022. Antes, en septiembre, el huracán Ian pasó por el occidente de Cuba y dejó tras de sí un rastro de más de 80 000 viviendas total o parcialmente destruidas —sobre todo en la provincia Pinar del Río— y una afectación del sistema electro-energético nacional —endeble de por sí— que llegó a provocar una falla masiva devenida apagón total de un extremo al otro de la isla.

Pronto se logró recuperar el flujo eléctrico en la mayor parte del territorio cubano; pero, producto de la escasez de combustible que arrastra el país hace años, los apagones venían desde antes y empeoraron mientras se llevaban a cabo las labores de restauración del tendido eléctrico en las áreas afectadas. Algunas zonas pasaron días sin electricidad; otras, no días completos, pero casi. Los calores echaron a perder el sueño nocturno y la poca comida en los refrigeradores, en un país también en crisis —entre muchísimas otras causas— por la escasez de alimentos. El descontento público se elevó. Las redes sociales empezaron a llenarse de videos de protestas. Aisladas, no demasiado grandes, pero existentes. Gente gritando y sonando calderos en sus barrios. Los calderos vacíos. Los barrios oscuros.

La casa de Yordanis, de su mujer y de sus dos niñas está en el pueblo habanero Cojímar, que colinda al norte con las aguas del estrecho de Florida y, por tanto, es tierra de sal, agua y tradición pesquera; es, además, uno de los puntos alzados bajo la nueva iniciativa nacional del cacerolazo.

Los alzamientos en pocos casos fueron más allá del aviso de hastío hacia el Gobierno, pero fueron justamente eso, un aviso; y hay quien, tras descubrirse a sí mismo golpeando una cazuela en la calle, luego de reflexionar sobre cuánto debió superar su límite de aguante para llegar a tal punto en Cuba —un país donde mucho menos puede costar persecución política e, incluso, años de cárcel—, decide pasar a la acción.

Para algunos, pasar a la acción significa iniciar un camino de protesta política que puede acabar convirtiéndolo en uno más de los cientos de prisioneros políticos cubanos. Para otros, significa escapar a toda costa, buscar la salvación de su vida y la tranquilidad de su familia poniendo en riesgo su vida y la tranquilidad de su familia.

Yordanis eligió la huida. Se fue a Cabañas, otro pueblo con una amplia tradición pesquera ubicado en el norte de Artemisa, en el municipio Mariel —que fue sede, en 1980, del mayor éxodo histórico de cubanos por vía marítima—. Entró a un monte y se unió al grupo que todavía planeaba cómo empezar a construir la lancha con la que escaparía de la isla.

Los 30 llegaron al monte con las herramientas, con los materiales, con parte de la comida que esperaban necesitar y con la intención de salir, solamente, cuando estuvieran listos para echarse al mar.

Una persona conocedora de los alrededores era la única que salía cuando necesitaban algo. Los otros se mantuvieron todo el tiempo aislados, como si fuesen prófugos de la justicia, en lo cual, en pos del cumplimiento de su meta, algunos se habían convertido. Por ejemplo, uno de ellos, trabajador del Sistema Integrado de Urgencia Médica (SIUM), llegó al monte en la ambulancia que conducía, la desarmó y entregó el motor y otras piezas para la causa.

Durante dos meses, comieron, se asearon y convivieron entre las tablas, los trozos de metal, los víveres reunidos y las yerbas del monte de Cabañas.

Poco después de la medianoche, el 31 de diciembre de 2022, la lancha estuvo finalmente terminada y la transportaron a la costa.

***

El mar era un plato llano. No había demasiado viento ni señales visibles de que el clima fuera a irles en contra. A la lancha no le entraba agua y a pesar de llevar encima 30 personas, los víveres y algunas herramientas que pudieran llegar a necesitar —tornillos, clavos, martillo y destornillador— avanzaba a buen ritmo. Todo parecía perfecto.

La madrugada envejeció rápido, se hizo mañana y luego tarde. El sol los golpeó fuerte durante esas horas, casi sin nubes que lo obstruyeran, y fue al cumplir su ciclo y comenzar a ocultarse que el motor empezó a hacer sonidos raros, a detenerse unos segundos y volver a arrancar, a hacer avanzar la lancha cada vez más lento, más lento, más lento, hasta apagarse por completo y dejar al grupo varado en un silencio repentino, con la penumbra cayéndoles encima y nada más que agua en los 360 grados de horizonte.

Pronto conocieron la crudeza de la noche en el Golfo de México. La sensación de levitar en un vacío infinito, sin gravedad o puntos cardinales, los cubrió como un manto de miedo y certeza. La certeza de que sus esperanzas estaban truncadas sin remedio. El miedo de que la negrura fuera un limbo y se los hubiera tragado y estuvieran condenados a flotar por él sin ver nada, sin llegar a ninguna parte, hasta morir, de forma poéticamente desdichada, en medio de un apagón.

La pesadilla pareció disiparse con los primeros rayos de luz matutina, pero no tardaron en descubrir que el día y la noche estaban confabulados para hacerlos sufrir. El sol, como arma fiel del primero, intentó incinerarlos, les sobrecalentó las ropas y las pieles y puso a arder la superficie de la lancha para quitarles cualquier comodidad posible. Llegaron a extrañar la frescura nocturna y cuando esta regresó, encontró apenas restos de las 30 personas que había dejado al final de la madrugada.

Estaban derrumbados física y emocionalmente. Se repartían el espacio apretado de la lancha para colocar sus cuerpos tumbados, algunos con las piernas estiradas por encima de los demás, otros envueltos como fetos en el vientre del mar. Hablaban de sus vidas en Cuba, de los problemas que los habían llevado a tomar la decisión de escapar y de la desgracia que significaría ser devueltos a la isla cuando los encontraran.

La muerte estaba tan presente en las probabilidades como ausente en la conversación. Tal vez nadie quería pensar en ella, como no quieren hacerlo los miles de cubanos que se lanzan en travesías marítimas o terrestres, cruzan países y selvas y se las ven con narcos y con policías corruptos, siempre con el optimismo innegociable de que, si no sale todo bien, al menos no sucederá lo peor. Siempre avanzando a toda costa. Pa'trás ni pa' coger impulso, dicen mucho en Cuba.

Quizá algunos no se atrevieran a decir en voz alta que las ganas de avanzar, nunca volver, iban al extremo en sus mentes y que, en todo caso, la muerte les parecía una solución más digna que el regreso.

La mayoría lo había apostado todo a ese viaje. Apurados por tener algo de dinero cuando llegaran a Estados Unidos, habían vendido casas, vehículos y cualquier objeto valioso en unos pocos cientos o miles de dólares que, si volvían, apenas les alcanzarían para hacerse de un apartamentucho en el barrio más apartado de La Habana.

Tenían sus razones para lamentar un posible regreso, incluso estando varados en el mar con recursos y condiciones ultralimitadas.

De todos modos, la reacción natural fue de euforia cuando alguien rompió la conversación habitual para decir: «¿Qué es aquello? Una luz… ¿Será un barco? ¡Un barco, caballero! ¡Miren! ¡Un barco!».

Encendieron las linternas de los móviles, las velas, los trozos de saco y ahora mueven todas las luces y gritan hasta que les duelen las gargantas «¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hay gente aquí!».

El barco está más cerca. Los 30 lo notan como un coloso de sombras adornado con decenas de piedras brillantes. No paran de gritar y hacer señales. De pronto, en la cabeza del gigante se abre un ojo luminoso enorme que fija su vista en ellos. La luz intensa rompe la noche con un contraste demasiado alto e irrita las retinas de Yordanis. Él voltea el rostro, pestañea con fuerza.

***

Abrirá los ojos y estará despierto otra vez, vivo, para su sorpresa. Sus ojos secos se llenarán con la imagen del cielo, azul, despejado y borroso, igual que el mar que lo rodeará.

Solamente habrá agua y aire. Nada más. El agua, el aire y él flotando en la goma de camión inflada. Las nalgas sumergidas. También los pies y los brazos, apenas trozos desgajados de lo que no mucho tiempo antes habría sido un cuerpo funcional. El resto quedará fuera, resistiendo el sol. La cabeza tirada hacia atrás. La cara hacia el cielo, caliente, se deshará en tiras gruesas de pellejo. Labios agrietados. Nariz cuarteada. Aun así, una paz extraña lo llenará y eliminará cualquier preocupación de su mente.

Creerá volar lento, como una nube o una briza leve. Todo estará bien. No habrá por qué sufrir. Yordanis le sonreirá al sol que, lentamente, lo estará incinerando.

***

El reflector se apaga. Vuelve la oscuridad. Siguen gritando desde la lancha y agitan con más fuerza los teléfonos y las antorchas improvisadas, pero las lucecitas del barco, como mismo se habían acercado, se alejan y se consumen al ritmo de las velas y los trozos de saco, hasta desaparecer.

Los gritos mueren. Los 30 caen aplastados bajo los escombros de sus voces. Quedan otra vez solos, a su suerte, en el estómago del limbo negro que arrecia la promesa de ser eterno.

Sin embargo, la noche muere y con la iluminación matutina alcanzan a ver la mancha rompiendo la perfección del horizonte, negra a contraluz, diminuta, haciéndose más y más grande mientras se acerca. Pronto se nota el tono claro de su superficie. Aun sin llegar a leer el cartel de U.S. Coast Guard en su costado, los 30 gritan y hacen temblar la lancha bajo la alegría de saberse salvados.

«El barco madre» o simplemente «el barco» llaman los balseros cubanos a las embarcaciones de la guardia costera estadounidense, temidas o agradecidas según el caso, pues recogen a cuantos balseros encuentren en el mar y los regresan a Cuba, no importa si están varados, si son náufragos o si tienen las condiciones ideales para llegar a Florida. Durante el año fiscal estadounidense 2022 (que finalizó en octubre), devolvieron a 6 182 balseros a la isla. En el año fiscal 2023 la cifra será de alrededor de 7 000.

El barco se mantiene a cierta distancia, pero de él sale una lancha rápida que llega hasta la posición de los 30.

Los dos oficiales a bordo enlazan la embarcación rústica, la pegan a la suya y ordenan a los balseros, con la menor cantidad de palabras posibles, cambiar de vehículo.

Es entonces, a un pequeño salto de la salvación, cuando las dudas de los cubanos llegan al extremo. Se libra en sus mentes la batalla entre el instinto animal de preservación de la existencia y el convencimiento humano de que cualquier sacrificio es poco ante la posibilidad de una vida, sino mejor, al menos más cómoda. Algunos cambian de lancha sin pensarlo demasiado. En otros, la escaramuza mental es más cruenta. Los recuerdos de la miseria refuerzan sus deseos de no regresar. Los apagones, los precios impagables y siempre crecientes, la escasez de comida y de medicamentos… Todo se suma como facciones aliadas que asesinan, en un impulso sangriento, hasta el último rezago de preocupación por la vida propia.

—Espérate, coge —uno de los 30 detiene a otro antes de que pueda cruzar a la lancha de la guardia costera —, coge —y le entrega un cuchillo—.

El otro lo agarra. Mira el arma, a su compañero. No sabe qué se supone que debe hacer.

—Entiérramelo —le ordena el primero—.

—¿Qué?

—¡Rápido! ¡Entiérramelo! ¡Por aquí mismo! ¡Dale!

Las fracciones de segundo se vuelven horas. «¡Vamos, cojone, hazlo!». Le tiembla la mano que sostiene el cuchillo. Entiende la intención del otro. «¡Entiérramelo!». El barco es, para los cubanos, una especie de criatura semimitológica, sobre él se cuentan historias que corren como leyendas en las calles y los barrios y cada quién sabe al menos un poco al respecto. Algunas informaciones son falsas, verdades exageradas. Otras no. «¡Que me lo entierres, cojone!». Una de las más difundidas es que si estás herido, si peligra tu vida, te mandan a tierra. Se cuenta de gente que se corta, que se come sus zapatos, que tragan cualquier cosa, porque una vez tocas suelo estadounidense, «coronaste» —en el argot de los balseros cubanos—.

«¡Dale, coño! ¡Entiérramelo!», grita el hombre por última vez y el otro le clava el cuchillo en el estómago. El tiempo se detiene mientras un hilillo de sangre recorre los bordes de la hoja y se precipita hacia la pelvis. Rápido se transforma en un chorro. El pulóver y el pantalón se tiñen de rojo. La sangre empieza a caer al suelo de la lancha y salpica todo cuando el hombre cae sentado.

Nadie vuelve a moverse hasta que los gritos de los oficiales devuelven la inercia a la escena. Los demás cubanos gritan también. El hombre que queda de pie en la lancha rústica cae sobre sus rodillas y se revuelca por donde puede. Se embarra de sangre. Busca desesperado algo, cualquier cosa. Un gancho, otro cuchillo, una solución... Su mano tumba el recipiente de los tornillos y los riega. ¡Tornillos! ¡Perfecto! Pequeños objetos punzantes como la vida misma. Agarra unos pocos. No sabe qué hacer. ¿Se raja los brazos? ¿El pecho? No, tiene que ser peor. Abre mucho los labios y restriega los tornillos contra sus encías. Se llena de sangre la barbilla, la ropa. Pero no es suficiente. Necesita más. Llegado a esas alturas, no va a permitirse una mínima oportunidad de que lo regresen. Agarra más tornillos y se los echa en la boca. No piensa. Traga. Siente cómo lo desgarran por dentro. Tose. Hace arqueadas. Vomita. El vómito tiene un sabor entre ácido y metálico y es rojo, espeso. Vomita sangre y las encías le sangran y grita de dolor y se revuelca en la sangre del otro hombre.

Todo en la lancha es sangre y los dos hombres se retuercen y están felices porque ahora no los van a regresar. Es imposible que los regresen. Lloran y ríen y pintan el óleo perfecto del éxodo cubano, dos balseros que sonríen de esperanza mientras agonizan sobre el mar rojizo de su propio sufrimiento.

Muerte, naufragio… Segunda travesía

Yordanis reirá también. Los labios le arderán al estirarse. El mar tomará ritmo, mecerá más rápido la goma de camión y la paz que habrá sentido un rato antes evolucionará hasta transformarse en una alegría total. «No estoy bien nada más» —pensará, enredado en la ilusión tejida por su mente—, «estoy perfecto, como nunca». Reirá a carcajadas. El sol no le quemará la piel, le hará cosquillas. El mar no lo arrastrará hacia la soledad y la muerte, sino que lo acunará y le susurrará chistes al oído.

No, chistes no, música. El mar cantará. No un canto de ballena ni la melodía tranquilizante de la naturaleza, será un verdadero jolgorio, tambores y trompetas y estribillos pegajosos. El mar cantará salsa, cantará reguetón. «Se formó la gozadera, Miami me lo confirmó», coreará con la voz ronca de sal. «El arroz con habichuelas, Puerto Rico me lo regaló», le acompañarán las olas. «Se formó la merengueeera, Dominicana somos tú y yo», seguirá la canción y el agua y el viento perrearán muy apretados, se menearán como si convulsionaran y Yordanis subirá y bajará al ritmo del baile y seguirá riendo a carcajadas.

***

El roce de las yerbas se junta al siseo de las cigarras, al olor a humedad y a la negrura para cubrir los sentidos de Yordanis que, pasada la medianoche de uno de los primeros días de 2023, atraviesa los matorrales del monte de Cabañas que últimamente ha sido su hogar.

Hace apenas unos días, el barco lo salvaba de una muerte lenta en medio del mar y sus compañeros se apuñalaban, se rajaban las encías, tragaban tornillos, gritaban, se retorcían.

Por lo menos lograron lo que querían y fueron llevados a tierra estadounidense, mientras que a los demás los subieron al barco, los colocaron en un rincón bajo una lona, con derecho a levantarse para estirar las piernas solamente cuando los guardias lo ordenaran y ahí durmieron en el piso y comieron una ración diaria de avena durante los siguientes cuatro días.

Cuando el barco recoge a un grupo de balseros, continúa sondeando el mar, moviéndose de un lado a otro que siempre parece ser el mismo, recogiendo a más cubanos sobre lanchas o tablas o pedazos de poliespuma. Algunos piden ayuda con desesperación. Otros lloran, se alteran, suplican o exigen que los dejen continuar. A todos les espera igual destino. Cuando los militares estadounidenses tienen una carga lo suficientemente grande, emprenden el camino a Cuba.

Llegan a la isla por el puerto ubicado, justamente, en la bahía de Cabañas. Allí entregan a los balseros ante las autoridades cubanas, que los multan o sancionan según su suerte.

A Yordanis le pusieron una multa de 3 000 pesos por haber salido ilegalmente del país, pero lo dejaron en libertad y fue directamente de las oficinas de Emigración hacia el monte de la primera vez, donde se unió a otro grupo de 15 personas con una embarcación casi terminada.

Han pasado pocos días desde entonces —todavía es enero de 2023— y, con la misma ropa de la primera vez y con una goma de camión atada a la espalda, Yordanis ayuda a transportar la lancha en la cual iniciará su segunda travesía marítima hacia Estados Unidos.

La cargan entre los matorrales, llegan a la orilla de la costa y la posan sobre el agua. Flota unos segundos, lo cual es más de lo que necesitan para confiar en ella. Se montan, arrancan el motor y toman rumbo a altamar.

El hombre designado como timonel tiene experiencia navegando y asegura poder ubicarse, además de mediante aparatos tecnológicos, con guías naturales como la posición de los astros, pero sus conocimientos no hacen falta al inicio. Siguen la ruta por una aplicación móvil que muestra la ubicación de los cayos de Florida y la de ellos en tiempo real. Son un puntito azul en la pantalla que avanza hacia cualquier pedazo de tierra al norte del mapa.

Traen, también, una brújula convencional guardada en una mochila. No pueden depositar por completo sus esperanzas en un teléfono móvil.

Llevan pocos minutos de avance cuando sienten el suelo de la lancha húmedo por primera vez. No le dan importancia, pero pasan unas dos horas, se han alejado lo suficiente como para no estar dispuestos a volver y la humedad ya es una acumulación de, por lo menos, dos pulgadas de agua. De seguir así, pronto irán a conocer el fondo del estrecho de Florida.

—Hay que sacar agua por turnos —dice el timonel, convertido, por ser el más importante para el cumplimiento de la travesía, en lo más cercano a un líder dentro del grupo—.

Distribuye los turnos de guardia para las tareas principales. Al menos dos personas con vasos o cubos pequeños para sacar agua sin parar; otra para abastecer de combustible el motor cuando haga falta; y él para revisar constantemente el mapa de la aplicación, enfocado en no salirse de la ruta.

No saben por dónde se cuela el agua, pero no para de entrar y la sacan, y la lancha avanza, el timonel comprueba la ubicación y el agua entra y la sacan, siguen avanzando, les pasa un avión por encima y el agua entra y la sacan, el timonel vuelve a comprobar su ubicación pero ya no existen, el punto azul se extinguió, el programa no funciona y el agua entra, quizá el avión les debilitó la señal, o cualquier otra cosa, y el agua entra y la sacan y avanzan sin preocuparse demasiado porque les queda la brújula, pero el encargado de llevarla la tiene en una mochila junto a su teléfono celular y la saca totalmente desmagnetizada, y el norte está arriba y abajo y a la izquierda y el agua entra y la sacan sin dejar de avanzar, pero no saben hacia dónde y el agua sigue entrando y la sacan cada vez con menos convicción, con el miedo creciente de que sacarla, perdidos a su suerte en medio del mar, no sea más que un aplazamiento de lo inevitable.

De todos modos, cada cual se mantiene en su función asignada, devolviéndole líquido al océano, abasteciendo de combustible el motor, mientras el timonel se ubica por la posición de las estrellas para guiar la embarcación, aunque nadie —ni él— tenga la certeza total de que lo esté haciendo bien.

Pasa la noche y el sol se eleva con la redondez de un punto de inflexión en la historia. La seguridad de que avanzan hacia Florida es nula, el miedo a hundirse o a navegar sin rumbo lo que les quede de vida —que no será mucho una vez se terminen los suministros— es extremo, la ansiedad los domina y los reclamos rebotan de un lado a otro de la embarcación como una pelota de goma.

«¡Despiértate, que estás en la bobería y casi no sacas agua!». «¡No comas tanto, nos vamos a quedar sin comida por tu culpa!». «¡Levántate, asere, ¿tú piensas dormir todo el viaje?!». «¡Oye, que no comas tanto! ¡Que te despiertes! ¡Saca agua, cojones! ¿Tú no entiendes?». «¡Ponte pa' lo tuyo y deja el encarne!». «¿Qué te pasa a ti, tú te volviste loco?». «¡No, ¿qué cojones te pasa a ti?!».

La discusión entre dos miembros del grupo alcanza el punto en el cual las palabras empiezan a sobrar. Uno le revienta la cara al otro de un piñazo. El otro agarra un machete. El primero un cuchillo. Los demás gritan e intentan frenar la bronca, pero el filo del metal se desata en un baile impredecible y todos se alejan. El del machete lo blande una vez, dos, tres… Aunque el del cuchillo esquiva los primeros swings, pronto se encuentra encerrado en el espacio reducido de la lancha. El próximo machetazo va directo a clavársele en el pecho. El hierro corta la piel, raja el músculo, se detiene al tocar hueso y sale al instante para tomar impulso y volver a lanzársele encima. Esta vez entra por encima de la clavícula. Le roza el cuello. La sangre caliente le baña el cuerpo. Las rajaduras arden un poco a pesar de la adrenalina. El machete vuelve a abandonar su cuerpo para impulsarse. Es ahora o nunca. Un nuevo golpe pudiera ser mortal, así que, antes de que el del machete alcance a asestarlo, el del cuchillo se tira sobre él, lo empuja por el costado, encuentra un atajo hacia su espalda y clava la hoja una sola vez, directo al pulmón.

El machete es lo primero en caer y pintar de rojo el agua dentro de la lancha, que, un segundo después, también es pintada por la herida en la espalda del hombre que cae justo al lado del arma, sin vida.

Los primeros segundos son de pausa total. Nadie sabe qué decir, qué hacer. Pareciera que el próximo movimiento, no importa cuál sea, pudiera conferirle aún más realidad a la muerte.

Después empieza la recriminación. «¿Por qué había que llegar a esto? ¿Tú viste lo que hiciste?». Alguno empuja al hombre del cuchillo. Los otros los separan para evitar una nueva pelea. El cadáver queda en el centro, tumbado y a la vez elevado como monumento a la locura y a la desesperación. Un monumento que sangra. Sangra mucho. Pronto todo en el interior de la lancha es rojo y sigue entrando agua y sacan cubos y cubos de líquido rojizo. Alrededor de la embarcación se crea una mancha que, si se detienen, crece, y si avanzan los persigue.

A los pocos minutos emerge la primera aleta. Se muestra con timidez, los rodea, vuelve a hundirse. Después son dos, tres… El cadáver continúa sangrando y la lancha se sigue inundando. No pueden parar de sacar el agua ensangrentada y ahora son, al menos, cinco aletas vigilantes a su alrededor.

Las miradas sostenidas y el silencio forzoso empapan el ambiente de material inflamable. Solo hace falta una chispa de valor, que alguien se atreva a decir en voz alta lo que todos piensan. Y sucede. Alguien por fin lo suelta. «Hay que tirarlo». Listo. Nadie hace un amago de oposición. Pesa más, sobre la mente de cada cual, salvar su vida que salvar su consciencia. Agarran el cuerpo por los brazos y los pies y ¡¡splach!!, al agua.

Algunos prefieren mantener la vista al frente mientras avanzan. Otros, por morbo, respeto o lo que sea se enfrentan a la imagen de la primera aleta creciendo, transformándose en una mole grisácea viva que abre su boca inmensa, llena de colmillos y agarra el cuerpo de su compañero, lo tritura y lo separa en trozos que los otros tiburones comparten y mastican y tragan desesperados.

Corren algunas lágrimas sobre la lancha, pero eso es todo. No dejan de avanzar en la dirección que esperan sea la correcta y el agua tampoco deja de hacerse rojiza a su alrededor, hasta la caída de la noche, cuando la negrura se traga los colores.

Al herido lo lavan y le vendan los cortes con agua salada y algunos rastrojos de ropa y lo dejan descansar mientras los otros pasan la noche igual que la anterior. Sacan agua por turnos, alimentan el motor con combustible… El herido se sienta apartado para no molestar, apoya la espalda en la baranda de la lancha y duerme con la cabeza tirada hacia el frente.

Duerme muchas horas, toda la noche. No se queja de dolor, no ronca, no se mueve.

La luz del amanecer, cálida, lo descubre demasiado pálido y sigue durmiendo, sigue sin moverse y los demás notan que es momento de despertarlo o, por lo menos, de tratar de hacerlo.

—Oye, despierta. Es de día. Oye, hermano, despierta.

Le tocan el hombro con timidez.

—¡Asere, despiértate, vamos! ¡Vamos! ¡Despiértate!

Lo zarandean. No responde. Lo zarandean más fuerte. La cabeza le cae de un lado a otro hasta que su peso logra halar el del resto del cuerpo y hacerlo caer sobre el costado, rígido, inerte.

Como un perro que escucha el ruido del cucharón contra la cacerola de comida, la primera aleta emerge del mar, o quizá siempre estuvo ahí, pero no es hasta ahora, cuando vuelve a cobrar sentido, que el grupo nota su presencia.

La aleta revolotea enérgica entre el rastro de sangre tenue que todavía sale de la embarcación, sobre la cual los humanos, con la parsimonia de un funeral, cargan el cuerpo de otro compañero, lo recuestan sobre la baranda y lo lanzan a las fauces del mar.

El tiburón agarra rápido el cuerpo y se zambulle. Tras él, se eleva un remolino de sangre espolvoreado de pequeños restos humanos.

El grupo sigue, sin palabras, encerrado en el siseo del viento y el choque de agua contra agua cada vez que bota un cubo, pero sigue. No hay espacio para el regreso ni para el arrepentimiento.

Las horas pasan como nubes en un día sin brisa, hasta que, finalmente, llega la tarde, tan calmada como amenazante. El cielo se torna rojo. Contamina el mar con su color y los hombres tienen la sensación de estar flotando sobre un océano de sangre. El clima, sin embargo, es todavía una perfecta definición de paz. Pronto, los 13 que quedan sobre la balsa sabrán que navegan entre las letras de una frase hecha, «la calma antes de la tormenta».

El violeta precede al rojo en el paisaje antes de la caída de la noche. No se ve una estrella ni un reflejo ni las manos a pocos centímetros de los ojos. No es una negrura apacible. Viene cargada de furia. Provoca al mar para que se embravezca y zarandee la lancha. Solamente un poco al principio. Luego más fuerte, más fuerte, más fuerte.

A falta de visión, el estómago hace notar a Yordanis que las olas lo llevan muy arriba y lo dejan caer. La bilis le trepa por el esófago cuando se precipita y regresa al estómago cuando se eleva, una y otra vez y otra vez y otra vez, sin llegar a salirle por la boca como un chorro de vómito.

La lancha tiembla, gira, se inclina. El mar violento la usa de juguete. La voltea a un lado y las 13 personas caen unas sobre otras, luego al otro lado, al otro, al frente… El viento chifla y las olas rompen y se tragan los gritos de las personas que se golpean unas contra otras y contra la embarcación, intentan agarrarse de una baranda, una tabla suelta, un brazo, pero la fuerza de los zarandeos es descomunal y los sigue lanzando hacia todas partes.

En uno de los empujones, la lancha, maltratada y cargada de agua, no resiste más y se voltea.

Los tripulantes salen volando y caen repartidos entre las olas. El agua los eleva, los hunde, los saca a flote, los vuelve a hundir… Gritan, manotean, luchan por agarrarse a algo. Yordanis flota sobre su goma de camión. Las olas lo tapan a veces, lo halan al fondo y después lo disparan a la superficie. Él manotea. Trata de llegar a la lancha volteada o a sus compañeros. Intenta seguir los gritos. No ve. Quiere avanzar en una dirección y el agua lo lleva en la que le da la gana. Lo arrastra y lo arrastra. Los gritos se esfuman con la lejanía. Queda la tempestad y la noche y Yordanis. Se supone el único sobreviviente y llora. Algunas lágrimas son para sus compañeros, otras para él.

Flota durante la noche. La tempestad se calma y nace el día. Yordanis sigue flotando hacia cualquier parte. El sol lo acaricia en la mañana, pero, mientras se acerca el mediodía, deja atrás cualquier gentileza y lo castiga, lo quema, trata de asarlo en el agua salada. Para cuando regresa la noche, a Yordanis le arde el rostro, los hombros y los brazos.

Dormita por intervalos cortos. Constantemente tiene la sensación de estarse volteando y despierta asustado. Cuando está despierto, llora mucho. Lo hace siempre que puede. Con hambre y sed incontenibles y a merced del mar, recordar y llorar es casi lo único que le queda por hacer, además de reunir las lágrimas con la lengua en un débil intento por no deshidratarse.

El sol regresa demasiado pronto e incluso su caricia tibia de la mañana es una punción en la piel maltratada de Yordanis. Los rayos arrecian y el ardor se vuelve insoportable.

La piel se le reseca por completo. Se transforma en ampollas y en pellejo duro que se alistan para desprenderse del cuerpo lo antes posible. Después, todo es pellejo y se cuartea y se desgaja, pero desaparece el dolor físico y, poco a poco, también el mental.

Cualquier preocupación se desprende y muere junto a los trozos de piel. Queda él, la goma flotando y el mar que los contiene. Nada más. No hay nada más en el mundo. Solo él y la goma y una luz intensa, tan rara, que se adueña del cielo. No es el sol ni es un resplandor normal. Es una iluminación blanca, impoluta. Una energía. Es paz. Yordanis se deja abrazar por ella y cree levitar. Si cierra los ojos, igual ve la luz dentro de su cabeza. Se abre un agujero en la perfección luminosa y algo se le acerca. Algo gigante y, sin embargo, del tamaño perfecto para tomarle una mano y reconfortarlo con el simple gesto. No le regala una palabra. No le muestra el rostro. Solo lo abraza con su blancura y le toma la mano. Eso es suficiente para que Yordanis sepa que el sufrimiento ha terminado de una vez. Ya. Todo acabó.

La historia de Aña Lery

«Yo no vine por avión, yo vine por barco / a puro dolor, yo sí soy exacto / yo quiero que los cubanos levanten la mano / y muchas de esas madres que al final lloraron…».

Así dice parte de la letra de Voy a mí, un tema de reparto que se ha escuchado durante los últimos meses de 2023 en algunas de las plataformas que promocionan el género musical urbano de Cuba.

En el video, Aña Lery (nombre artístico de su autor) canta trozos de la canción en alguna costa estadounidense mientras otro joven, en Cuba, interpreta escenas que el cantante reclama como partes de su vida.

En el video, aparecen boxeadores cubanos que han tenido éxito en Estados Unidos y Aña Lery sonríe y canta con su voz gruesa: «nunca pensé que yo iba a llegar, que iba a coronaaar».

En la vida real, Aña Lery apenas logró aplicar hace poco tiempo a un permiso de trabajo y prácticamente no tiene idea de su situación legal en EE. UU. Supone que, si tenía alguna fecha para presentarse en una Corte, Uscis (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) la pospuso al iniciar el trámite del permiso de trabajo, pero, en caso de tenerla, no la conocía antes y no la conoce ahora. De todos modos, guarda multas, documentos probatorios de una persecución policial por participar en protestas sociales en Cuba y, sobre todo, su historia para demostrar –aunque no sepa cómo ni cuándo– un miedo creíble que le asegure el estatus de asilado político.

Si algo no falta en la historia de Aña Lery es miedo, antes y después de llegar al gigante del norte.

La primera noche de Aña Lery libre en Estados Unidos no fue la de un migrante en un país extraño, sino la de un ser asustado y solo en un sinfín de nuevos países. La ciudad de Marathon, en uno de los cayos de Florida, como un país-ciudad y dentro suyo el país de las farolas urbanas, el país de un árbol a un lado del pavimento, el país de una calle, de la otra, de una avenida cualquiera y él recorriéndolos con la curiosidad y el miedo de la Alicia que bebe de una botella extraña y se vuelve diminuta y anda por el País de las Maravillas, donde todo es tan maravilloso como atemorizante.

Nada le resultaba familiar. Nada podía resultárselo. No sabía cómo llegar a ningún sitio ni tenía sitio alguno al cual llegar. Solo caminaba y miraba, miraba y caminaba. Se sentó un rato en algún contén y la soledad terminó por caerle encima. Tuvo ganas de llorar, pero sus lágrimas se habían agotado en el camino a Estados Unidos.

Siguió la caminata sin rumbo hasta toparse con un latón de basura que no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Un país basurero, grande y ancho y tan acogedor como cualquier país real, rodeado por un muro de cemento. Entre el latón y el muro había suficiente espacio para el cuerpo de un migrante chupado por el hambre.

También había algunos cartones tirados alrededor. Los usó para mantenerse caliente cuando se tendió en el hueco estrecho detrás del basurero. Quizá, dormido, lograría encontrar el país que había venido buscando desde Cuba, el país del sueño americano…

Antes de vagar por las calles de Marathon, pasó unas horas en un centro de detención para migrantes, encerrado en una pequeña oficina que no hacía honor al tamaño de la institución.

Por lo menos descansó un rato de la locura de los días anteriores y pudo contarle su historia a alguien, a los guardias que se compadecieron y fueron amables con él. Le ofrecieron una pizza de microondas y un refresco que tragó casi con devoción. No recordaba el sabor y la textura de cualquier comida, no exquisita, sino digna, al menos.

También le permitieron llamar a un familiar que pudiera recogerlo en el centro y llevarlo a su casa. Así no tendría que pasar en prisión los siguientes días o, tal vez, semanas o meses, mientras se decidiera su asilo político o, en el peor de los casos, lo deportaran a Cuba.

Aña Lery solo tenía una tía en Estados Unidos y ella ni siquiera sabía que él pensaba salir de Cuba. La llamó desde el teléfono del centro, pero no contestó. Llamó a su mujer en Cuba para que lo ayudara a contactar a su tía, pero tampoco le respondió. Llamó a quien pudo y el timbre nunca se transformó en una voz del otro lado de la línea. Pasaron las horas y la tarde envejeció sin una resolución en su caso. Los guardias no podían darle más tiempo.

—Si te demoras más aquí, vamos a tener que enviarte a esperar tu Corte en prisión y al final puede que te deporten —le dijeron—.

Esa no parecía la opción viable. Él prefería casi cualquier cosa que no implicara una mínima posibilidad de ser devuelto a Cuba.

—Lo normal es que te dejemos ir si alguien viene a hacerse cargo de ti —continuaron—, pero vamos a hacer una excepción. Si te quieres ir, puedes hacerlo, pero te tienes que ir ahora.

Le abrieron las puertas para que saliera a vagar por la Marathon nocturna hasta la mañana siguiente, cuando un puertorriqueño en una gasolinera se compadeció y le prestó su teléfono móvil para que contactara a su tía, quien finalmente respondió...

Los guardias decidieron hacer esa excepción porque habían empatizado con él desde antes de llevarlo al centro de retención, desde el momento en el cual lo recogieron, como un cuerpo que apenas empezaba a recomponerse, a la salida del hospital en el que había pasado la noche.

Aña Lery llegó al hospital en ambulancia, con sueros en los brazos y el gesto de la muerte cercana en el rostro.

Llegó, también, con la mente hecha un nudo por la confusión del hambre y la deshidratación y por el número demasiado grande de escenas atípicas que le sucedieron en pocos minutos. Él mareado, débil, el helicóptero sobrevolándolo, los paquetes plásticos rellenos de líquido que le lanzaron y le pidieron a través de un altoparlante que bebiera, después los oficiales alzándolo como a un muñeco de tamaño real para cambiarlo de vehículo, el viaje rápido hasta el muelle del Cayo, otra vez el alzamiento de su cuerpo que implicaba la continuación del viaje de una forma distinta, sobre las ruedas y con las luces intermitentes y los alaridos mecánicos de la ambulancia, los pinchazos, los signos vitales, su primer recorrido por las avenidas estadounidenses, las ganas de reír y gritar y verlo todo, la imposibilidad de sentarse en la camilla, el hospital, las pruebas médicas y finalmente la salita pequeña pero cómoda para él solo. La calma después de demasiado tiempo. El descanso. Por primera vez, la sensación de soledad aplastándolo con el peso de cuanto había dejado atrás, hasta que cayó en un sueño profundo y tranquilo...

Antes del hospital, la ambulancia, el helicóptero… antes de todo, estuvo la oscuridad. El vacío. El descanso eterno. La sombra plena que se expandía para cubrir cada región de su inconsciencia, hasta que se lo hubiera tragado todo y no quedara más, pero se detuvo, cuando tenía su misión casi completada, por un simple llamado:

—¡Oye! ¡Oye, balsero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Balsero!

Los gritos lo sacaron del sopor. Abrió muy lento los párpados. Era de día y la luz le incineró las retinas. «¡Ánimo, balsero, ánimo!», le siguieron gritando.

Buscó entre su visión borrosa hasta encontrar la fuente del ruido. Venía de un pequeño yate de pesca habitado por dos manchas humanas.

—¿De dónde tú eres? ¿De qué provincia? —le preguntaron—.

—De La Habana —se sorprendió a sí mismo logrando hablar—. ¿Dónde estoy?

—Casi llegas, hermano. Estás a puntico de llegar a Cayo Maratón (Marathon).

Quizá sonrió o lloró o le pareció hacer cualquiera de las dos cosas entre las alucinaciones que habitaban el territorio de su cordura. La alegría por estar cerca era tan grande como la angustia de saberse incapaz de lograrlo.

—Ayúdenme —alcanzó a pedirles—.

—Nosotros no podemos hacer nada.

Han existido casos de residentes americanos acusados de trata de personas por ayudar a balseros, por lo cual casi ninguno se atreve a remolcarlos o subirlos a su embarcación.

—Ayúdenme.

—Lo único que podemos hacer es llamar a la guardia costera.

—Ayúdenme —seguía repitiendo. No podía decir nada más—.

—Pero si llamamos seguro te van a virar para Cuba.

—Ayúdenme. Ayúdenme…

Uno de los hombres llamó por radio a la guardia costera mientras el otro intentaba seguir dándole conversación al balsero, que parecía estar a punto de desvanecerse.

—Oye, ¿y cómo tú te llamas? —le preguntó—.

Meses después, al recordar, Aña Lery canta: «Estuve dos días perdido en el mar / a puro dolor, sin virar pa´trá / y le pedí a los santos que me salvaran / y cuando al mar le dio por lanzar pa´cá / yo gritaba por agua, no aguantaba más / pero nunca pensé que yo iba a llegar, que iba a coronar…».

Entonces, con el último toque de lucidez de su mente, alcanzó a responder:

—Yordanis.

Mercedes