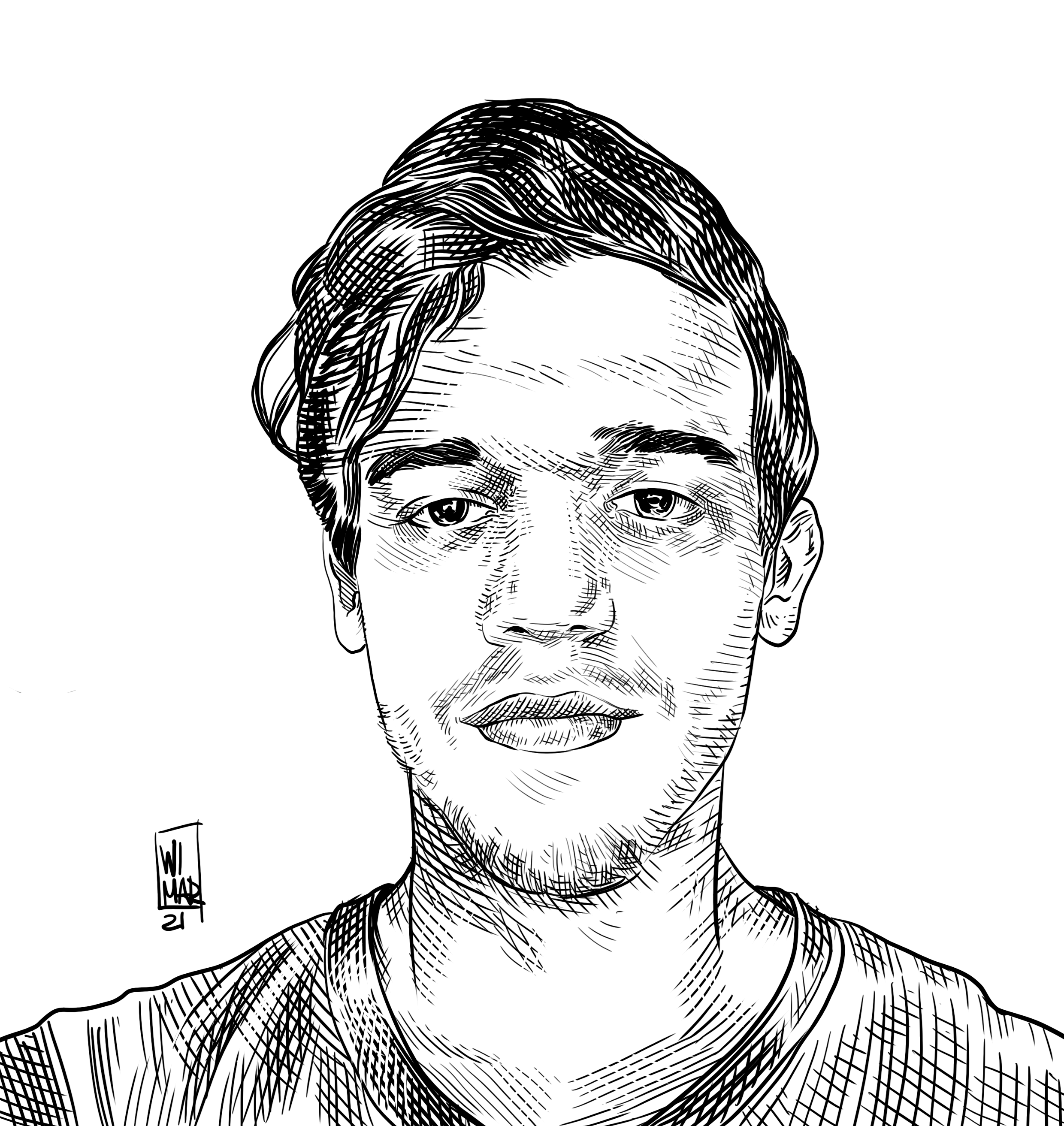

En la madrugada, Alberto Delgado camina de un lado a otro para mantenerse activo. Lleva encima el cansancio de cargar bloques, hacer mezcla y levantar paredes durante el día, y seguramente tendrá que hacer lo mismo al día siguiente. Tiene 32 años y es albañil desde los 19. El descanso es algo que no se puede permitir en un país en el que cada semana se necesitan más miles de pesos para sobrevivir.

La oscuridad vuelve la finca más grande de lo que es en realidad. La guardia se hace eterna. Una lucha sin fin de Alberto contra el sueño para ganarse un salario más, tan insuficiente como el de albañil y como los dos juntos.

Alberto vive en el noroeste de la provincia Artemisa, en el municipio Caimito, cuyo borde norte toca las aguas del Golfo de México.

Desde que comenzara su poblamiento en 1787, Caimito ―entonces llamado Guayabal y luego Caimito del Guayabal― ha sido conocido por sus tierras llanas y fértiles en las que había importantes cultivos de café, tabaco, henequén, diversas frutas y sobre todo caña de azúcar; también conocido por el manantial El Copey y por una mina de asfalto que, como la época dorada de la agricultura en el municipio, se agotó.

Actualmente, en un contexto en el que desde octubre de 2022 hasta julio de 2023 efectivos de la guardia costera estadounidense interceptaron o encontraron casi 7 000 balseros cubanos, si se guglea Caimito, aparecen muchas publicaciones sobre migrantes que salieron en balsa desde ahí y llegaron a Estados Unidos, otros que llevan días o semanas desaparecidos, el accidente que hizo a una mujer de la zona perder demasiada sangre y morir en la travesía…

En agosto de 2022, los pobladores de un asentamiento llamado El Cepem, en el mismo municipio, llegaron a exigirles a las fuerzas del orden que se les permitiera abandonar el país en embarcaciones construidas por ellos mismos. En uno de los videos publicados en esos días, una de las pobladoras señalaba a la costa y decía: «A esto le dicen la Terminal Tres», como la terminal de la cual salen los vuelos internacionales en el Aeropuerto «José Martí».

La madrugada está bastante avanzada. Es la hora en la que el sueño más golpea y Alberto continúa la guardia. Los músculos se le resienten por el cansancio y su mente repite la misma frase que a veces suelta también en voz alta: «Aquí tengo más trabajo que mucha gente allá y no tengo nada. ¡Nada!».

Con «allá» se refiere a Estados Unidos, adonde, como tantas personas de su municipio y de todo el país, intenta llegar desde hace años, arriesgando la vida en cada intento.

Lanchas rústicas

Las madrugadas no solo son para dormir o hacer guardia. Son las dos de la mañana y, con la oscuridad tupida de los alrededores de la playa El Salado, en Artemisa, es también la hora perfecta para que las trece siluetas abandonen el refugio subterráneo donde han pasado la última semana y se muevan hasta la orilla del mar, como manchas revoltosas de una negrura peor que la de la noche, cargando el objeto pesado que posan con cuidado sobre el agua.

Por lo menos diez días de trabajo ininterrumpido necesitaron para terminarlo, día y noche, con lámparas de batería y alguien yendo a buscar comida y regresando todos los días. Ahora, por fin, está flotando, lo cual es un buen comienzo.

Alberto siente cierto orgullo cuando ve flotando una de sus lanchas. Ha construido unas cuantas y ya tiene su método. Puede hacerlas más grandes o más pequeñas en dependencia de la cantidad de material que tenga y el número de viajeros, pero siempre las construye con una forma muy parecida y los mismos materiales: planchas de zinc, madera, tornillos, resina y el mecanismo con propela de hierro y un motor armado con piezas sueltas que le compra a varios mecánicos.

La lancha se está mojando por primera vez, de momento no hace aguas y eso tiene que ser suficiente. Se suben los trece, encienden motores y ponen rumbo al norte, a Florida. No hay ensayos que valgan cuando las posibilidades son que te descubran, te detengan, te arrebaten la embarcación y, por tanto, la posibilidad de huir.

La playa se convierte en una línea oscura y después desaparece como si el agua se la hubiera tragado. Los rizos del mar hacen a la embarcación subir y bajar pequeñas distancias, dar salticos. El motor suena bien, sigue sin entrar agua. Avanzan a la velocidad de la madrugada, que se va extinguiendo para dar paso al día. Así mismo, aunque de forma más repentina, se extingue el movimiento de la lancha.

En medio del subibaja, se quedan varados. El motor parece seguir funcionando, pero la propela no gira. La impulsan, intentan ayudarla a recobrar su movimiento. No logran nada.

Uno de los tripulantes se lanza para tratar de identificar el problema, se sumerge y sale en pocos segundos con la noticia:

―Se partió la transmisión.

El GPS marca que solo se han alejado 10 millas de la playa y, por suerte, trajeron remos, así que toca poner a trabajar los brazos y los dorsales.

Cuando regresan a tierra, corren como si los persiguiera el diablo hasta salir de las inmediaciones de la playa. Es temprano todavía, al parecer nadie los vio, pero de todos modos conviene alejarse la mayor distancia y lo más pronto posible de la lancha. Esa la perdieron. Tocará hacer otra para la próxima.

. . .

Otra vez de madrugada, Alberto y otro grupo de personas cargan la lancha hasta el mar. El eterno déjà vu de Alberto: el intento de ver entre la oscuridad, cargar la lancha, mojarse los pies, dejarla caer, esperar unos segundos a ver si flota… Esta la construyó en el monte, entre matorrales, y parece funcionar a la perfección. Como siempre, no hay más pruebas que esos pocos segundos iniciales. Todos se suben, motor encendido y al norte.

La luna y el sol intercambian posiciones con lentitud. Pronto les cae el día encima y les calienta las ropas largas que usan para protegerse la piel. También el agua potable, que pronto será una sopa hirviente, y las galletas, el maní y demás provisiones que llevan para el viaje.

El día pasa tranquilo y empieza a marcharse. No han parado de avanzar ni por un minuto. Están a unas 20 millas de Cayo Hueso. El cielo se torna naranja, violáceo. Comienza a adivinarse la luna, el motor sigue ronroneando y la propela empujando agua detrás de la lancha: «PRRRR, PRRRR, PRRRR…», hasta que: «PRRRR-PR-PR-¡TAC!» y se detienen.

El ruido vino de atrás. Paran el motor. Se asoman. Tantean el interior del agua con la mano. La propela se partió. No tienen cómo impulsarse. Están varados en medio del Golfo de México.

No se desesperan. Todavía tienen comida y agua suficientes para sobrevivir.

Pasan la noche flotando a la deriva. Vuelve a salir el sol, que hace el recorrido completo del horizonte a lo más alto del cielo y de nuevo al horizonte por el lado opuesto.

Otra noche de flotar sin rumbo. Están quemados por el sol, húmedos de mar, salados, cansados, adoloridos por pasar tantas horas tirados en un espacio pequeño y duro, de zinc y madera.

El sol sale otra vez para recordarles que el tiempo avanza y los víveres se les acaban, pero el nuevo día viene cargado de esperanza. En algún momento, cuando están demasiado afectados para saber qué hora es o cuánto falta para que los vuelva a atrapar la noche en el mar, escuchan una ráfaga lejana que se intensifica a la vez que una mancha pequeña en el cielo va creciendo y tomando la forma de una avioneta que los sobrevuela.

Gritan, agitan los brazos, vuelven a gritar… La avioneta se continúa alejando y la lancha vuelve a ser un punto solitario en el desierto de agua.

Al poco tiempo, sin embargo, se intuye en el horizonte la mole de metal. Cuando partieron, nunca hubieran pensado que se alegrarían de verla. Estaban preparados para huirle si era posible y necesario. Ahora, la imagen de la embarcación de la US Navy, conocida popularmente entre los cubanos como «el barco madre» o simplemente «el barco», les provoca una sensación agridulce. No van a quedarse sin comida y agua y a morir en el mar, pero los van a regresar a Cuba.

El barco

Cuando te suben al barco, al momento te cachean, ven todo lo que tienes, te retiran todas las pertenencias, hasta la ropa, te dan algo para vestirte y te mandan para un rincón en la proa ―cuenta Alberto―. Ahí nos reúnen a todos, apretados unos con otros, bastante apretados, y no nos podemos mover. Uno está parado, sentado o acostado según lo que toque en cada momento, pero siempre en el mismo lugar.

No cogemos sol, porque tiene una lona que sirve de techo, pero los laterales son abiertos. Así que, por las noches, dormimos a la intemperie e igual de apretados que el resto del día, casi que unos arriba de otros.

Vi un video que hizo un periodista de Miami sobre el barco y dijeron que a la gente que recogen les dan merienda, dulces, bastante almuerzo… y dije: «se ve que eso es para la cámara…».

En verdad, lo único que sí dan bastante es agua, que la filtran ahí mismo del mar para que sea potable. De comida, bien temprano en la mañana nos dan un pozuelito desechable chiquito, como del tamaño de un puño cerrado, lleno de arroz y con unos cuantos granos de frijoles por arriba; y después, a eso de las seis de la tarde, otra vez lo mismo. Ya. Nada más.

En un momento les preguntamos que por qué era eso, por qué nos trataban así. Nos dijeron que todo era por culpa del presidente de Cuba, que supuestamente, si fuera por ellos, nos dieran mejores comida y hospedaje, pero él exigía que nos trataran así.

No es cuestión de un día. Yo he estado hasta siete u ocho días ahí. Otra gente me ha contado que han pasado dos semanas o más. Porque cuando te recogen no van directo a devolverte, siguen en el mar recogiendo más balseros hasta que el barco se llena. Hasta que no se llene no hacen el viaje. No los he contado con exactitud, pero creo que en cada viaje de esos devuelven a noventa y pico, cien balseros (solo en lo que va de 2023, se han regresado 4 261 migrantes cubanos por vías aérea y marítima).

Cuando finalmente nos regresan, entramos por el puerto de Cabañas, en la provincia de Artemisa. Ahí nos montan en una guagua y nos llevan para una oficina de emigración, donde nos hacen un interrogatorio para saber por dónde salimos, cómo, en qué embarcación y cosas así. Después nos dan comida, ropa y listo, nos sueltan para la calle. Según mi experiencia, si es el barco de los norteamericanos el que te vira, sales sin ningún problema legal.

Mareos

El río que atraviesa el pueblo Banes, en el municipio Caimito, es ancho y se retuerce para salir al mar por esa misma localidad, en la conocida popularmente como Playa Banes. Parte de la orilla de ambos ―el río y la playa― está cubierta de manglares tupidos, que protegen su interior de miradas externas. Desde ahí, se repite el modus operandi de Alberto.

Cerca de las dos de la mañana, las siluetas abandonan los mangles y se mueven hasta el borde del río. Esta vez son seis quienes, con el mayor sigilo posible, cargan la lancha hasta que el agua les da por encima de las rodillas y pueden dejarla flotar.

La montan y enseguida el ruido del motor destroza la tranquilidad nocturna. Las seis siluetas, convertidas ahora en una sola con la lancha, surcan el río hasta salir a la playa. Vigilan sus espaldas por si hubieran sido descubiertos en el acto y continúan la marcha hacia el horizonte.

Esta vez, tienen todas las papeletas para finalizar el viaje. Son pocos, así que el peso es menor para el mecanismo de la lancha, que está funcionando a la perfección. Parece que nada pudiera detenerlos. Pero es el mar, subiendo y bajando, tambaleándose a veces, trepando olas, a merced de cualquiera que sea el capricho del agua; y eso no es para cualquier persona.

Una de los tripulantes empieza a sentirse mal. Primero son mareos leves, luego más fuertes. Sale el sol y la castiga también, parece quemarle el poco bienestar que le queda. La cabeza le da vueltas. No hay grandes olas, pero siente como si subiera al cielo y cayera. El estómago se le empieza a revolver y tiene que apurarse, apurarse para llegar al borde caliente de la lancha y tirar al mar la primera ráfaga de vómito. El líquido amarillento y los restos de comida flotan y van quedando atrás. El grupo sigue avanzando. También sigue empeorando la condición de la muchacha, que, sin haber comido casi nada desde hace rato, suelta otro buche amarillento y ácido. Le arde la garganta. Le arde el estómago. La vista se le pierde y le da vueltas como si su cabeza hiciera giros de 360 grados. Suelta otro buche ácido. Se le nubla la vista y se apaga, todo queda en negro para ella.

Regresa. Su novio le da bofetadas suaves y grita que hay que regresar. Todavía no están tan lejos. Hay que volver y llevarla a un hospital. O no, despertó, quizá mejore y puedan seguir el viaje. Avanzan un poco más, pero ella no mejora nada. Empeora. Quiere vomitar. Se le retuerce el estómago, pero no tiene qué soltar, ni las bilis. Sigue mareada y vuelve a perder el conocimiento. Despierta otra vez. Su novio sigue gritando que hay que volver y por fin se deciden. Dan media vuelta y regresan a tierra.

Como saben que deben hacer, en cuanto llegan, salen corriendo con la muchacha cargada. A ella la llevan al hospital y mejora con un suero. La lancha vuelve a quedar abandonada.

. . .

Esta lancha es demasiado grande para cargarla, aunque sean diecisiete las personas que se van en el viaje. Así que la transportan en un carretón desde un patio del asentamiento El Cepem, donde fue construida, hasta la orilla de la costa.

Todavía faltan unos pocos metros para llegar al agua cuando se escuchan los gritos a lo lejos: «¡Párense! ¡No se muevan! ¡Quédense quietos!».

Unos militares gritan y corren hacia ellos.

Se dejan llevar por los nervios. Intentan echarse al mar lo más pronto posible. Empujan la lancha para sacarla del carretón y se les cae sobre el dienteperro. La propela se joroba. Igualmente la mueven hasta el agua, se suben y arrancan.

Van demasiado lento. Con la propela dañada, el peso de la embarcación y la cantidad de personas, les tomaría una eternidad llegar a Estados Unidos si lograran seguir su camino en calma, pero no lo logran. A poca distancia de la orilla son interceptados por una lancha de la guardia costera cubana.

Atrapado en Cuba

Cuando nos alcanzaron, por supuesto, nos entregamos ―recuerda Alberto―. A esa hora no hay nada que uno pueda hacer. Ellos amarraron la lancha de nosotros a la suya, nos hicieron cambiarnos de embarcación, nos esposaron y mandaron que nos acostáramos bocabajo en el piso. Así nos llevaron hasta la orilla.

Cuando te coge la guardia costera de aquí no es como cuando te devuelve el barco de los norteamericanos. Aquí sí hay consecuencias legales.

A nosotros, ese día, nos trasladaron para el Técnico de Guanajay. En el Técnico estuve como un mes, mes y pico, trancado en una celda como un perro. Después me trasladaron para la Prisión de Guanajay, que está cerca. Ahí, en lo que el palo va y viene, esperando a que me dijeran qué iban a hacer conmigo y todo eso, me metí casi tres meses; con la comida y las condiciones de los presos aquí, que son peores que si fueran animales.

Al final salí con un par de multas. Una que me habían puesto en el Técnico, de 3 000 pesos, por salir sin permiso a aguas internacionales; y otra que me pusieron al salir de la prisión, de 4 000 pesos, por intento de salida ilegal del país. Fueron 7 000 pesos en total y salí con mi carta de libertad y todo (estas consecuencias pueden ser peores en otros casos. El artículo 283.1. del actual Código Penal establece una sanción de uno a tres años de privación de libertad o una multa de trescientas a mil cuotas, o ambas, para quien intente salir del país sin violencia, sin haber secuestrado una embarcación estatal y sin formar parte de una operación de tráfico de personas, entre otros agravantes).

Eso es si te cogen en el mar, si es en tierra, es diferente. Yo he logrado llegar al agua cinco veces, pero he empezado a hacer como seis lanchas más y se me han tirado cuando todavía las estoy armando.

Ellos se te tiran y uno tiene que correr, pero, la verdad, ni te caen atrás. Si te agarran te empapelan, por supuesto, pero tampoco cogen mucha lucha con eso. Lo que más les importa es quedarse con la lancha y, por tanto, que uno no logre irse.

Cayo Hueso

Empieza a caer la noche. Llevan todo el día avanzando sobre la lancha de seis metros de largo que les tomó diez días construir en el monte. Todos son vecinos y amistades de Alberto.

Hasta ahora, el viaje les ha ido perfecto, pero en la despedida del día el cielo no se vuelve naranja ni violáceo, como es habitual, sino que se va poniendo gris y cada vez más cerrado.

No cae un diluvio, ni siquiera un aguacero respetable, nada más una llovizna que, por sí sola, no hubiera representado problema alguno. El verdadero peligro viene de abajo, no de arriba.

Casi cronometrado con la caída de la noche y la cerrazón de nubes, el mar empezó a enfurecerse. Las aguas se arremolinan cada vez más. Alzan la lancha, la dejan caer, la zarandean a su antojo. Las gotas y la espuma saltan y empapan a Alberto y a su grupo. Todos se aprietan en el centro de la embarcación. Se abrazan para sujetarse los unos de los otros. Tienen miedo. Las olas se alimentan de su temor y no paran de crecer. Comenzaron como pequeños lengüetazos violentos y se han ido convirtiendo en gigantes que elevan la lancha por cuatro y hasta cinco metros y luego la lanzan al vacío de aguas bajas que, si la embarcación fuera un poco más rústica, la destrozarían y se tragarían a todos sus tripulantes.

Contra todo pronóstico, las planchas de zinc y la madera resisten todos los embistes. La llovizna se evapora. El agua del Golfo comienza a aceptar a los extraños que lo surcan y se va calmando de a poco, pero queda un mar de leva que ralentiza mucho el avance de la embarcación.

Pronto termina la noche y el grupo de Alberto continúa moviéndose muy lentamente. Temprano en la mañana, la línea del mar se rompe en el horizonte para dejar ver una pequeña mancha que crece y se transforma en la primera vista de los Cayos Marquesas, los primeros chispazos apartados de tierra estadounidense.

La locura se desata dentro de la lancha. Todos gritan y celebran. Se van topando con yates de pesca y recreo y la gente los saluda, los alienta: ¡Dale, que ya están llegando! ¡Ya están ahí mismo!

Se les acerca un yatecito y el navegante les habla:

―Díganme, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Qué les pasa?

―Que casi no avanzamos ―le responden―. El mar de leva no nos deja.

Les lanza una soga y los remolca. Los lleva hasta Cayo Hueso mientras habla por un walkie-talkie. Casi están entrando al puerto del cayo. Pueden ver la tierra a pocos metros, las palmeras, las casitas, los tráileres de recreo. Todo está tan cerca, casi pueden tocar su sueño, cuando los intercepta una lancha rápida de color rojo. Dentro vienen varias personas vestidas de uniforme. El uniforme de la guardia costera.

Los hacen subir a esa misma lancha y los transportan a otra más grande que se interna varias millas en el mar hasta encontrarse con el peor de los temores, «el barco».

En poco más de una semana, Alberto está de nuevo en Caimito, en Cuba, en su guardia y su trabajo de albañil, con el sentimiento corrosivo de trabajar mucho para no lograr nada, como si su propia vida anduviera intentando avanzar en un mar de leva.

La madrugada casi termina y por tanto también la guardia. Alberto, para no dormirse, se permite soñar despierto. Sueña que una madrugada de estas, quizá más pronto que tarde, salga por fin en la travesía definitiva. Si algo parece tener claro, luego de haber empezado a construir más de diez embarcaciones en los últimos ocho años y haber logrado tocar mar con cinco de ellas, es que aún no va a dejar de intentarlo.

Historias al oído trae los mejores textos de elTOQUE narrados en la voz del locutor cubano Luis Miguel Cruz "El Lucho". Dirigido especialmente a nuestra comunidad de usuarios con discapacidad visual y a todas las personas que disfrutan de la narración.

Rodolfo Cruz Nápoles

Lenna

Camilo cienfuegos